11月4日 The Test of Intelligence Information 不意打ち

おはようございます。今日も #ドラッカー #365の金言 よりやっていきましょう。本日 #11月4日 のテーマは #The_Test_of_Intelligence_Information

#不意打ち 。

こちらの続きです

The Test of Intelligence Information を訳せば、諜報情報のテスト、とでも訳せるでしょうか

#情報システムの究極の効果は不意打ちがなくなることである 。

情報システムの究極の効果は不意打ちがなくなることである。つまるところ、事態が大きくなる前に、用意し、分析し、理解し、行動できなければならない。

いくつかのアメリカの金融機関が、一九九〇年代後半のアジアの経済危機の不意打ちに合わずにすんだ。彼らは、アジア各国の経済と通貨について、重要な情報は何かを検討し終えていた。現地の子会社や提携先からの情報さえ無視できるようになっていた。それらの情報はデータにすぎなかった。その代わりに、それらの国の短期借入と国際収支黒字幅との割合や、短期借入と支払い能力との割合などの数字をつかんでいた。

したがって、それらの数字が悪化したとき、いち早くその日の来ることを知り、直ちに、短期的な視点から投資を引き上げるか、長期的な視点から踏みとどまるかを検討することができた。

換言するならば、それらの金融機関は、新興国の経済データのうち意味あるものを知り、それらを情報として収集し分析していた。データを情報に高めることによって、行動が必要になる前にとるべき行動を決定していた。(『明日を支配するもの』153ページより)

ACTION POINT

事業環境にかかわる要因のそれぞれについて、

不意打ちに合わないよう情報システムを構築してください。

情報の目的は知識ではない。正しい行動である。(ドラッカー)

経営への「不意打ち」

アイルランド最大のチェーンストアは、ファーガル・クイン創業のスーパー・クインである。特に商品が良いわけでも、安いわけでもない。このスーパーの強みは、クインを始めとする経営幹部全員が、週2日、本社の外で働くことにあった。1日は、店でカウンターに立ち、食品売り場に立つ。1日はライバル店を回って、客や店員を観察し、会話を聞き、実際に話しかける。(「明日を支配するもの」154ページ)

ドラッカーがこのように紹介していたアイルランドのSuper Quinn は残念なことに、不動産バブルの影響か、2005年創業家のクイン家から売却され、2014年にSuper Valuとしてリブランドされているそうだ。

経営危機を予測し、先んじる経営事例として、掲出されていた企業であっても不動産バブルの影響を避けることはできなかったんですね。詳しい経緯は存じ上げませんが、バブル崩壊後の経営不振により崩壊したダイエーと似たようなストーリーです。経済バブルと崩壊が世界中を駆け巡ったのでしょう。

「バブル崩壊」は、90年3月の総量規制通達は、当時の経済界にとって確かに「不意打ち」だったわけですが、通貨危機や財政危機(Financial Crisis)に精通するプロは、事前に要因と回復への処方箋、そして、自社の対処法について検討を済ませていた、といいます。

本書(「明日を支配するもの」)では、

アジアの経済危機に不意をつかれた先進国企業の例は、外部の意味ある情報の重要性を教える。(154ページ)

と記しています。

1997年7月タイで始まったアジア通貨危機に対して、いくつかの米金融機関が、危機発生前に、短期的な視点から投資を引き上げるか、長期的な視点から踏み止まるかインテリジェンス分析を済ませており、この「不意打ち」から回避できていた、という。

そして、コロナショック=「不意打ち」

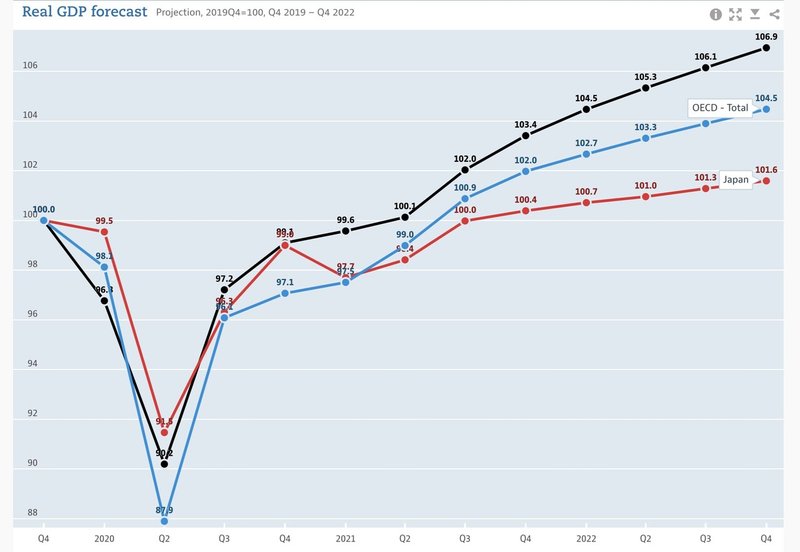

そして、2020年、中国・武漢から世界中に広がったコロナショックは、我々にとってまさに「不意打ち」。新型コロナウイルスの感染拡大は、人の移動や接触・対面型のサービス消費といった需要を抑制すると同時に、従業員が物理的に集合して生産活動を行うなどといった供給活動も抑制するという特異なショックを引き起こしています。(OECD 実質GDP予測より)

このコロナショックにおいても、「不意打ち」と捉えるか、「待ってました」と予測して対応したか、で随分と結果は違っていたのでしょう。

日本では、2002~3年中国で発生したSARS流行、2009年新型インフルエンザ流行、2012年中東で広がったMERS流行といった大規模な感染症流行を幸いにも避けられていたわけですが、これらの感染症の流行地域で活動する企業やそうした地域で営業経験のある外資企業などでは、疫病リスクの関心が高まり、経営側もテレワークの推進、自動車やバイクでの通勤推奨、マスク・食料・水・燃料などの備蓄、といった体制を整えながら、生産性を落とさない、むしろ、生産性が上がるような経営努力をしていた、と聞きます。

感染症流行へのリスクヘッジ

もちろん災害への備えも大事です。

災害への備えだけでなく、マクドナルドのように巣ごもりをチャンスとしてデリバリーやお持ち帰りセットを用意して、順調に業績を伸ばした企業もあります。

また、逆に「2〜3年間は不況になる」と割り切り、巣ごもり経営に徹しアフターコロナのチャンスを伺う観光事業経営の方もおられます。

これからも、様々な「不意打ち」と思われるような「ショック」が襲いかかることと思います。しかし、先人の危機対応や対処の歴史を学び、現実に向かうことが大事と感じました。今日もやっていきましょう。

こうした話題もお好きかも↓ぜひ講読ください。

サポートもお願いします。取材費やテストマーケなどに活用させていただき、より良い内容にしていきます。ご協力感謝!