『紋霊記』その伍「家紋と京都と阿吽」no.05

キミが始まりなのだとしたら、僕は終わりなのかもしれない。

永遠なんて存在しないからね。

「本当に私にも視えるようになるんでしょうか。。。」

京都市内のとある路地奥にある京町屋をリノベーション(そんな気取った言葉ではなく、最近の言葉で言えばDIYした程度)した事務所「家紋相談事務所」。

二階建ての古い民家。取って付けたような雰囲気でしかないその一階が事務所である。

築80年と、そこそこ古い町屋であらゆる場所が痛んでおり、直せるところはなるべく直した、その程度のDIYである。悩みは雨漏りの元がなかなか特定出来ないところだ。資料などに被害が出るような場所じゃなかったのが幸いである。

碁盤の目を走る京都の通りから見えるわけでもなく、そもそもいわゆる「洛中」から少し外れた場所にあることもあって、地元京都の人間でもこんな所に「家紋」の専門家がいるなんて思いもしない。

そもそも家紋の専門家がいることすら世間一般的には知られてもいないし、家紋が京都発祥(現在の定説に基づけば)の地であることすらあまり知られたことではない。

ここでは家紋調査から家紋制作など家紋のことであれば何でも相談を受け付けている。

「家紋調査」をはじめ様々な案件がある。が、家紋は2020年の現在においては戦国武将のアイコンとして世間では認知されている程度であるため、仕事はなかなか来ず、いつも閑古鳥が鳴いている状態と言っても良い。因みに閑古鳥は家紋としては存在していない。

そんな事務所の一角(居間ともいう)で事務作業に疲れたサトミはぼやく。この事務所の主に家紋のリストを作れと命じられ、ひたすらエクセルに紋名(紋の名称)を打ち込んでいくという作業を行っている。

「もうかれこれここに来て二年くらいでしたっけ、わたし。一向に視(み)える気がしないんですよねぇ」

ぼやきは愚痴そのものだが、今サトミがしている作業であるリスト入力のことではないようだ。そもそも家紋の知識が無かった者がリスト作りをする、という行為はかなり困難な作業である上にハードルが高い。「知識=効率」である。サトミの知識ではどうすれば良いか判断が付かないことも多い。そんな時はこの事務所の主に判断を仰ぐ。しかし毎度毎度聞くわけにもいかないので、自分に判断の付かない紋の仕分け作業も必要となる。

いずれにしてもコツコツと調べながらの作業であるため、作業は一行に進まない。件数は少なくともまだ3万件分はある。1年半近く(実際の作業時間は異なる)この作業を毎日やっているが、まだまだ終わりは見えていない。

コタツ机に置いたノートPCを少しずらし、「あー、もう疲れた」とうつ伏せ状態で正座を崩し、左側にいる白黒の猫を少しなでながらサトミはぼやき続ける。

「ねぇ、もんにゃん。私はいつになったら視えるんだろーねー?」

猫に話しかけながら、猫の耳で遊びはじめる。伏せてみたり、立ててみたり。つまんだり、なでてみたり。猫は嫌そうに耳をピクピクさせている。本人はまさに猫なで声を出しているがそれに気づいている様子はない。

キセルをふかしながら、ぶっきらぼうに括った長髪、無精髭の男はこの空間には自分以外誰もいない、といったような雰囲気を出しながら、本を読んでいる。

「そりゃぁ私はまだまだ家紋の知識は少ないですけど」

サトミの愚痴は止まる様子はない。

その後も何か色々とサトミは愚痴をこぼし続けるが、猫は嫌そうに耳を時々ピクピクさせるものの意外にもその場から動くことはなかった。日常的なことであることの証明なのかもしれない。

「ガタガタうるさい。そんなもんは知識とか関係あらへんて前からゆーとるやんけ。ええ加減にせーよ。それとその猫に変な名前つけんな、ぼけ。そんなことより早く作業を進めろ」

男はしびれを切らしたのか、そう言葉にする。男は感情的になると関西のなまりが出る癖がある。出身も育ちもここ京都なのだから、普段から関西弁や京都弁を話せば良いと誰もが思うだろう。しかし男はその見た目からは想像しづらいが、他者からの影響を受けやすいようで、家紋の調査で全国多岐に渡って行動しているうちに、関西弁があまり出なくなってしまっていた。

汚い言葉だが、日常的なようで言葉を向けられたサトミもそんなに気にしたような素振りは見せない。

「でも、視えるようになると、このもんにゃんとも話せるんですよね! もんにゃんも早く私とお話したいよねー?」

サトミは猫を抱きかかえ、猫を凝視しながら、猫に話しかける。勝手に猫に名前をつけたことを指摘もされたが、都合よく無視している。端から見れば少々イタイお嬢さんに見えたかもしれない。

猫は少し嫌そうに足をばたつかせ、爪をたてる。サトミは爪から逃れるため、反射的に猫を放した。

その瞬間だった。

サトミの表情が一変した。雰囲気が変わった。空気が変わった。

特に目が鋭くなったような印象をうける。

「アン。お前か」

男は何かを察知したのか、サトミに対していう。

「そうね。実体がなくても何とかなるし、あなたとは話せるけれど、時々はこうして実体と繋がらないと保てなくなるから。今もこの子が言ってたけれど、早く視えるようになってもらわないと私は…消える」

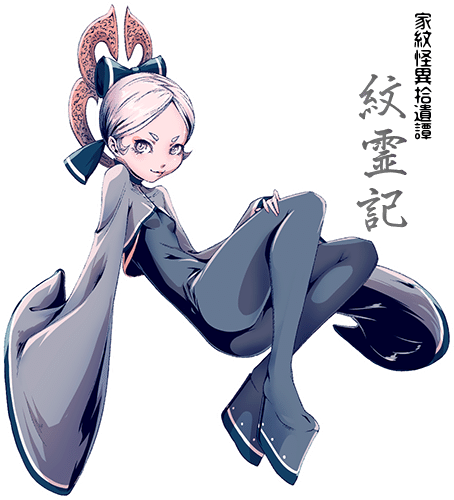

サトミの人格が一時的に消え、別の人格がサトミの身体を支配する。彼女は借り物の身体で語る。

彼女の名は「アン」。

家紋は人の心を具現化したものであり、心を図形化したものとも言い換えることが出来る。紋は長い年月をかけて使ってきた人々の思いという名のエネルギーが蓄積され、それがいわば「命」を持つ。それは精霊や妖精などとも呼ばれるような存在と同じだとも言われている。極希にいわゆる「視える者」の前にその姿を現すことがある。古くからそれを「紋霊」と呼んだという。

アンは男が長年かけて発見してきた「正体不明の家紋の思念集合体」とも言い換えることが出来る存在のようだ。

家紋は千年の歴史の中で無限と思えるほどの数を増やしてきた。その中には歴史に埋もれてきた紋も数多い。紋帖などの紋の資料にも出てこないような紋は人知れず今も存在している。中には実際に使われているのに使っている家でも最早その紋がなんなのか分かっていないものもある。

墓地調査に行けば明らかにもう無縁仏となってしまった墓に見たこともない家紋が刻まれていることがある。もしかしたら墓は新しくどこかに建てられ、今もその家紋が使われている可能性もあるが、もうすでにその家そのものが存在していない可能性もある。

寺や墓地の管理者にも全く分からなくなってしまっている。

専門家や歴史研究家にとっても場合によっては解を導けない。しかしそのような紋にも微細ながらも命は宿っている。しかしそれは意思を保てるほどの力はもう無いことが多い。今にも消えそうな命。存在が歴史から消える命。無かったことになってしまうかもしれない紋。

そのような紋を収集した結果、そこに宿っていた微細な命が一つにまとまって出来たものが「アン」であった。

「Unknown -アンノウン-」

直訳すると「わからない」。そこから彼女の名が取られ、通称となった。何故人格が女性になったのかもよく分からない。

いわゆる憑依という形で話しているがサトミの体を自由に操ることは出来ない。ほんの数分だけサトミの体を借りて話すことが出来る程度だ。男と語るだけであればわざわざサトミの体を借りる必要はない。男は望んだわけではないが「視える」体質だった。

「そいつは人ではなく猫の実体に入れただけ十分。私は不安定なまま。いつ消えてもおかしくはない」

アンは猫に目を向けサトミを通じて語る。

「まぁ僕は幸いだったね。とはいえ僕とアンは同じ存在だ。僕も何とかしたいとは思っているけど…。しかし猫という体では活動出来る時間が短すぎるね。すぐに眠くなってどうしようもないや」

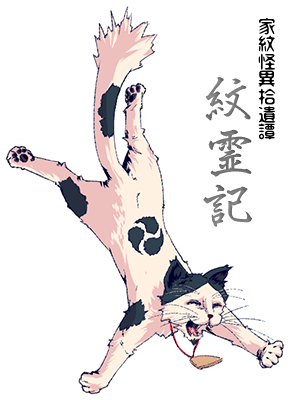

サトミにもんにゃんと呼ばれた猫も人の言葉、というよりも、頭に直接話しかけるいわゆる念話で男に話している。

猫。

「正体不明の家紋の思念集合体」の一部が行き場を失い、猫に一時期的に入り込む形となったが、いつの間にか猫の体と定着してしまった存在であり、アンとは同じ存在である。枝分かれた存在と表現出来るかもしれない。分身。人格としては男性タイプのようだが、アンと同じくなぜそうなったかは分からない。話し方が少し幼い印象を受けるのは宿主である猫という素体が影響しているのであろうか。

ほんの少し黄みがかった白ベースの毛並みに黒の模様が体にいくつかある。背中には「三つ巴」に見えなくもない模様がある。それは男が勝手にそう思っているだけなのかもしれない。

名前、というより呼び名はない。男はこの猫(正確には猫の中に宿った思念集合体)に「ウン」という名で存在を固定をしている。「名」を付けるということは存在を固定する意味があり、言い換えれば名という「呪縛」。名前をつける行為は儀式だ。もちろんその名は「アンノウン」から来ているが、「アン」と対の意味も持たせてある。「阿吽」。始まりと終わり。

男はサトミには「アン」と「ウン」についてのことはかいつまんだ説明しかしていない。男は家紋の持つ命が「視える」ようになることを「目覚める」と表現しているが、その目覚めがない状態で、詳しい状況説明をするとアンとウンの集合意識が分散してしまう可能性がある。「ウン」をつまりサトミからするとただの「猫」のことをサトミが一方的に「もんにゃん」と呼んではいるが(聞けば「家紋のおじさんが飼ってる猫だから」ということ)、これもアンとウンにとっては危険な行為に他ならない。

中途半端な知識や認識で語るのは非常に危うい。つまりはそういうことだった。彼が出来る最大限の万難を排した結果だったのだが、今の状況、サトミが出現したことによって状況は変わってきた。

それが良い方向なのか、悪い方向なのか。

キセルの紫煙はいつしか薄く。男は紙巻煙草を取り出し、火をつける。

「何とかしなくちゃならんな。家紋のためにも。俺自身のためにもな」

「頼んだよ、キョウヤ」

二つの思念が重なる。アンノウンの願いは「家紋相談事務所」の主、キョウヤの願いでもあった。

それぞれの家が持つという印、家紋。

家紋には人知れず、意思ある何かが宿るという。

見る者、見れぬ者。

知る者、知らぬ者。

信じる者、信じぬ者。

かつてそれを人は紋霊、紋神、紋の精霊などと呼び、家を守る彼らに感謝し、時には畏怖した。

そしていつしか人々はその存在を忘れていった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?