クサイ豚骨ラーメンを科学する。part 5 テストスープ作成開始

大切なことなので、ここでキチンと説明しておくが

博多ラーメンの特有な発酵臭、獣臭、なんとも形容し難いあの香り。

長年誤解されている様だが、決して「灰汁取りが甘い」とか

「血抜きが適当」だとかそんな滑稽な話ではない。

そもそもそんな「怠惰な仕事」をしているようでは博多ラーメンという食文化は長きにわたり地域に根付いていないだろう。

淘汰され、店単位で考えてもそういった姿勢では経営が成り立たない。

少し考えれば分かる事だ。

あの嗜好性の高い「臭み」は先人たちから受け継がれる「技術」であると私は考えている。

いざ、ゼロから創り出すとなると、なかなか一筋縄ではいかない。

だからそこ価値があり

対価を頂く事に価する「技術」だと考える。

樹庵氏はそれに対してのリスペクトがある。

私はラーメン業界の先人、渡辺樹庵氏へのリスペクトがある。

そんな2人の共同研究。

part 5のはじまりはじまり。

これまでの検査結果を踏まえテストスープ作成開始

きら星のスープからは枯草菌の検出はされなかった。

そこから数日、いろいろと模索した。

一抹の不安を残したまま樹庵氏と私は

一旦、菌由来での筋で研究を進める事にした。

実は樹庵氏、藁の煮汁を32℃で48時間加熱した藁汁から

一度だけ枯草菌の検出に成功している。

この煮汁は煮沸させていない為、一般細菌や大腸菌も検出されたのだが実験の想定内である。

この際に保温機として用いたのはヨーグルトメーカー。

研究者としては、ずぶの素人な我々には立派な研究機器はない。

これで充分なのだ。

樹庵氏は再び枯草菌検出を計り、豚骨スープと合わせて発酵させる実験に挑んだ。

前回同様に藁を私が手配し提供。

藁の煮汁を作る。

今回の条件は32℃で12時間加熱。煮沸無し

これは前回同様に沸点を超えない為、雑菌や一般細菌など、良くない菌も案の定増殖してしまった。

しかし今回は藁汁から枯草菌の検出は出来なかった。

藁ブレもあるのかもしれない。

なかなか難しい。

参考までに煮沸した藁汁から雑菌や一般細菌が無くなった結果も載せておく。

昔から「火を通せば大丈夫だ」とよく言われるが数値で出てくると説得力が増すのはおもしろい。

樹庵氏のテストスープに続いて次は私のテストスープ。

私は二つのテストスープでの実験を開始した。

一つ目はこちら

CALPIS社のビオマインという枯草菌が配合された比較的入手しやすいサプリメントである。

地味に高いのだが、背に腹はかえられぬという事で一つ購入した。

錠剤で90粒入っており、その錠剤全てを湯で溶かして液状にして種スープとして、別に用意したフレッシュで無発酵の豚骨スープに入れて一晩様子を見た。

結果は無発酵。

あっさりと諦めて黒歴史行きとなる。

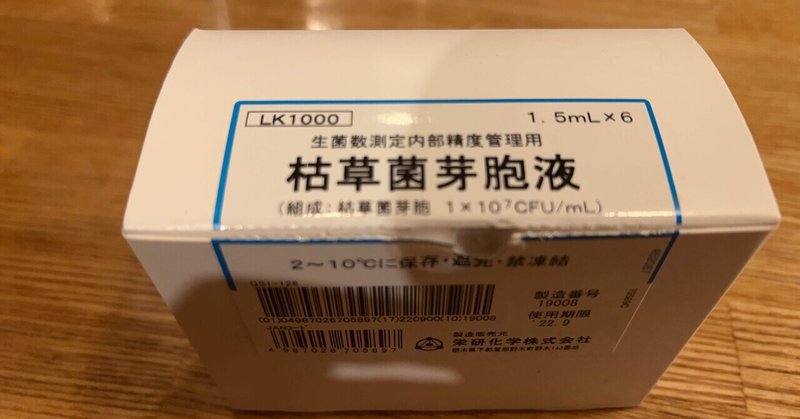

二つ目のテストスープはこちら。

おそらく菌検査などで培地用として売られている枯草菌芽胞液である。

私が用意した量は1.5mlの小瓶が6本。

一本につき15,000,000cfu/mlの枯草菌が含まれている。

それが6本。

90,000,000cfu/mlという当店の豚骨スープの45,000倍の数の枯草菌量である。

よく分からない数値だが、とても多い!とだけ認識頂くと良い。

ちなみにコレも地味に高い...。

その枯草菌芽胞液を別に用意したフレッシュで無発酵の豚骨スープに入れて一晩様子を見た。

一晩経って加熱をしてみたが発酵には至らず。

またまた失敗かと思ったが枯草菌をそのまま入れたのに発酵しない訳がない!と諦めがつかず、このスープを「菌を添加して1日目のスープ」として検体を冷凍保存した。

残りのスープは引き続きじっくり弱火で加熱を続けた。

約8時間

次の日も極々弱火でかろうじて沸騰している程度でまた8時間。

その次の日も同じく8時間。

4日目も同じく8時間。

その日の夜から5日目の午前中までスープに

ある施しをしてみた。

※ある施しについてはpart 6で述べる。

翌日その施しがいい頃合いだとみこしてスープを煮沸してみることにした。

するとなんと!

テストスープか発酵に成功したのである。

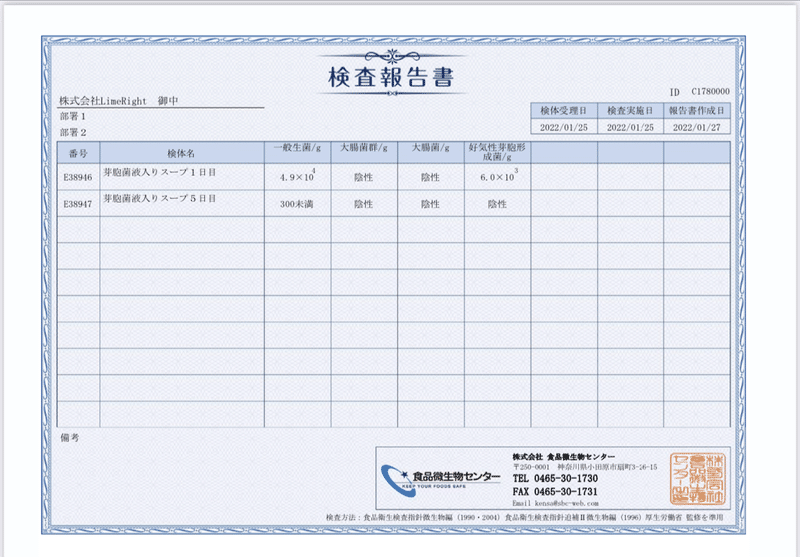

このテストスープを5日目として冷凍し、保管してあったテストスープ1日目の検体と合わせて食品微生物センターへ検査に出した。

その検査結果がこちら。

なんと

間違いなく発酵した芽胞液入りのテストスープ5日目からは

好気性芽胞形成菌は未検出!

陰性だったのである。

ただし、1日目からは好気性芽胞形成菌は検出されている。

いったいどういう事なのか!?

part 5はここまで

part 6ではこの未検出の理由と

4日目から5日目にかけて行った「ある施し」について解説する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?