話のわかりやすさの本質は、情報の解像度にある

僕は人に、

話が分かりやすい、文章がスッと頭に入ってくる、と言われることがよくあります。

そして、確かに他の人が話したり、なにかを発表している時に、

いや、もう少し分かりやすく話せるだろ…

と思う場面がよくあります。

なので、僕が"分かりやすい”と言われる話や文章を作る時、自分の頭の中で何が起こっているか少し考えて、まとめてみました。

具体的なテクニックというよりは、少し抽象的な考え方のような話になってしまいましたが、

この考え方があると、小手先の"プレゼンテクニック!"のようなものに頼らずともわかりやすい話ができるようになると思います。

分かりにくい話をする人の例①

具体的なテクニックとして、

・文章を短く切ろう

・結論を決めよう

・ハキハキ話そう

・たとえ話を使おう

などは、就活アドバイスなどでもよく出てきますが、その背景の考え方を理解して言葉を運用していかなければ、このアドバイスはあまり効果的ではないと思います。

もちろん、これらは必要なことですが、根本的な、頭の使い方をインストールしなければ、これらのツール・テクニックは有効に使えません。

例えば、

「僕は、日本が好きです!

なぜなら、”社会"が安定している上に、他の国にはない”文化"があるからです!」

「僕は、御社の世の中にグローバルスケールでの影響を与えている面に惹かれました!

なぜなら、僕は留学経験があり、グローバルな仕事がしたいとずっと思っていたからです!」

みたいな言葉は、文章が短くて、最初に「日本が好き」、「御社に惹かれた」と言う結論が出ていて、一応それに対しての理由付けもありますが、何も伝わってきません。

文字にするとアホらしいですが、結構、周りでこう言うタイプの人が散見されます。大学2-3年生に多いです。

分かりにくい話をする人の例②

それとは逆に、難しい言葉を使いすぎて逆によく分からない、というタイプの人もいます。

大学院とかまで行くと、周りはこのタイプの人が多いです。

「無数の中心、そして、拡散し、流動しているなかで、創造する主体は単に任意の一地点(アービトラリー)を占めるにすぎない。

遊離魂(たま)、空白の祭壇(アルター)に水平移動しながら降臨するカミ(ひもろぎ)、余白を多く残した絵画、可変性(フスマ)と互換性(タタミ)に貫通された建築、指揮者を欠いた合奏、消滅へ向かう運動(すさび)、転移の瞬間の注視(うつろひ)など、間にかかわる芸術表現は、いずれも固定された主体の位置を否定し、明滅する状態にそれを追い込んでいる。」(磯崎新「ビルディングの終わり、アーキテクチュアの始まり」より)

これは、建築家磯崎新というものすごくインテリの人の文章で、しっかり理解するとすごく面白いことを言っています。(日本芸術の性質を一文で表現している名文です)

ですが、もちろん一般の人に向けて書かれた文章ではないので、普通の人が読むとわけがわかりません。

磯崎新の場合は、本を何百、何千冊と読んでいるような人で、自分が何を言っているのかわかった上でこうした用語を使っており、文章にも構造があるので、しっかり読んで行くと意味が分かってきます。

ただ、実際に多いのは、難しい言葉を使おう、使おうとするあまり、言葉だけは上のようなものに似ているが、それが文として繋がらず、宙に浮いているようなタイプの人です。

適切な情報の解像度を選択しよう

先ほどの、二つの分かりにくい例は、受けてに対して適切な情報の解像度の選択ができていない、という問題と捉えられます。

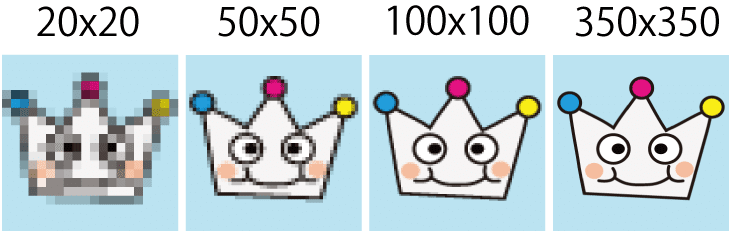

解像度は、4Kテレビ、ハイビジョン、などと言われるように、画面や画像のきめ細かさを示す時に使う値です。

僕は、この解像度が、画像だけではなく、話や文章にもあると思っています。

例えば、同じ”青”について話す時も、

解像度高:シアン、コバルトブルー、マリンブルー、エメラルドブルー、藍色、群青色、空色

解像度中:青、水色

解像度低:青

解像度最低:色

など、情報の細かさや、詳しさに様々なレベルがあります。

例えば、服の色をデザインするとき、デザイナーは普通の人の色に対しての解像度より、はるかに高いレベルで色を捉えられる必要があります。

服をデザインしていて、藍色にするか、コバルトブルーにするかを考えたいのに、

全部を”んーーー、色!"としか捉えられない場合は、使い手に対して適切な色の選択をすることはできません。

しかし、必要以上に色に詳しすぎても、周りの人が余計な情報に囚われてしまい、"どんな色がなぜいいか”という話の本筋を見失ってしまいます。

解像度高すぎ:「コバルトブルーとマリンブルー、ある映画ではコバルトブルーが詩的場面で、マリンブルーがより動的な場面で使われていた。この映画は云々カンヌン.... そもそも青という概念は歴史上云々カンヌン... よって今回の作品はその動的性、ダイナミズムを象徴的に表現するためにマリンブルーを選択した。」

適切な解像度:「スポーティーなイメージをもたせたいので、水色ではなくマリンブルーにしました。」

解像度低すぎ:「かっけくしたいから、青!」

やばいレベルに解像度が低い:「ウォォォ!!色!!」

このような感じです。

最終的に、超ストレートな「ザ・青」のような色を選択するにしても、数多くある色々な”青"の中から、狙いを持って選んだ場合は、ただ普通の青しか知らない場合よりも、より効果的なデザインができると思います。

ただ、極端に言えば、最後の言い方をしても、周りの人がそれを理解して、最終的にマリンブルーの服が世に出れば問題はありません。つまり、伝われば問題がありません。

しかし、多くの専門的な文章や専門家の人の話は、そこまで込み入った話をしていないのに、無駄に高い解像度で書かれたものが多いです。

先ほどのマリンブルーと映画を結びつけた人や、ただの旅行の日程の書類なのに、何百メガバイトのファイルがメールで送られてくる場合、に近いです。

"いや、もう少し分かりやすく話せるだろ…”

と思う場合で多いのは、解像度の低い人の話、というよりは、それなりにしっかり勉強している人の解像度が高すぎる場合が多いです。

アウトプットの実践

では、どのような考えのもとでアウトプットしていけばいいのか、記そうと思います。

少し唐突ですが、わかりやすいアウトプットのイメージは、水墨画のような感じです。

これは、丸山応挙「氷図屏風」という水墨画です。

パッと見ると、適当に何本かの線を引いたようにしか見えないのに、不思議と割れている氷が見えてきます。

ものすごく、氷というものを詳しく(高解像度で)観察し、最小限の線でアウトプットする。これがこの作品にはよく出ていると思います。

しかし、これがタイトル「氷図屏風」がないままだったらどうでしょうか。

理解できる人は、感性の優れた人を除いてかなり減るのではないでしょうか。

まず、前提として読書や個人で色々と文章を書くなど、普段から高い解像度でものを考えている必要があります。

それに加え、受け手が持っている文脈(コンテクスト)に自覚的であることも

大事だと考えられます。

(コミュニケーションにおけるコンテクストの重要さは、この記事でよく説明されていると思います。)

解像度低すぎ:「かっけくしたいから、青!」

やばいレベルに解像度が低い:「ウォォォ!!青!!」

「ウォォォ!青!」の人が、普段は色々と考えていることを周りの人に伝えていて、

スポーティーな気持ちになった時はこの人は「ウォォォ!」と叫んで、

この人の言う青はいつもマリンブルーだ、

と言うことが、受け手に前提知識(文脈)として伝わっている場合は、全く問題がありません。

・コミュニケーションしている相手がどれくらいの解像度でものを見ているのか

・その相手と自分の間で共有されているコンテクストはなにか

ここを精度高く見極めて、適切な解像度で相手に何かを伝える、というのが重要です。

自分が言っていることが、いろいろな知識量や違った専門性を持った人に伝わるのか、何回も人と話して、フィードバックを取って、修正をして行くことで、徐々に人に合わせた適切な解像度の設定ができるようになります。

つまり...

めっちゃ人と飲みましょう!!!🍻🍻🍻🍻

ここから先は

¥ 100

よろしければ記事購入経由でサポートをよろしくおねがいします!僕のタバコ代になって、クリエイティブが加速します!タバコはハイライトメンソールです!