ハンマータイム、現状の認識(上)

ご挨拶

はじめまして、またはご無沙汰しております。電基地です。

突然ですが、コンボデッキはお好きですか?

モダン参入以来、《マナ漏出》を構えたり《謎めいた命令》を構えたり《対抗呪文》を構えたりしていた私は、最近になってようやく人生初のコンボデッキを回しています。それが今回の題にもなっている【ハンマータイム】

皆様にもすっかりお馴染みのデッキだと思います。

しかし、このデッキ……回してみると……難しい……勝てない……勝ち方が分からない……!!

というわけで、例によって使い始めてから未だになんの実績も出せていませんが、自分のための思考の整理として、今回記事を書いてみようと思った次第です。お付き合いいただけますと幸いです。

今回、また次回以降の記事では、以下のサンプルリストからカードの性能などを考えていきたいと思います。

コンボデッキって…なに?

そもそも「コンボ」「コンボデッキ」とはなんでしょうか?MTG Wikiには以下のように記載されています。

コンボ (Combo)は、2つ以上の効果を組み合わせることによって得られる、それらを普通に使用した場合に得られる効果を上回る効果、またそれらの効果やカードの組み合わせのこと。"Combination"を略した語で、英語圏でも用いられる。

つまり、1+1が10にも20にもなるようなカード同士の組み合わせを「コンボ」といい、それの成立によって勝利することを目指したデッキの総称を「コンボデッキ」というようです。

【ハンマータイム】の「コンボ」

コンボデッキに分類されている以上、【ハンマータイム】にも勿論「コンボ」が搭載されています。その核となるのが《巨像の鎚》というカードです。

1マナという軽さにして、+10/+10という破格の修正値を与える装備品です。目を疑う性能ですが、その目を少し下にずらすと、装備⑧という、これまた目を疑う莫大な装備コストが設定されています。

9マナも払ってP/Tあげるだけかよ~!!と肩を落としてしまいそうになりますが、もしこの⑧を払うことなく《巨像の鎚》を装備出来たなら……?そんなことが……

という訳で、これらの「装備コストを踏み倒すカード」で《巨像の鎚》の⑧をノーコストにして、早いターンに装備する、というのが【ハンマータイム】が目指す「コンボ」ということになります。

装備はゴールか?

それでは、クリーチャーが《巨像の鎚》を装備した時点でそのゲームは勝ちと言えるのでしょうか?

勿論そんなことはありません。MTGというゲームの初期ライフが20点であり、《巨像の鎚》の修正値が+10/+10である以上、普通のクリーチャーに装備してもパワーが初期ライフを超えることはありません。ウラモグとかコジレックとかエムラクールに付いたなら話は別です。また、仮にパワー20のクリーチャーが戦場にいたとしても、それだけでハイ勝ち!とはならないのがMTGです。攻撃クリーチャーとして指定し、そのパワー分のダメージを通して、初めてゲームに勝ったということが出来ます。

そう考えると、【ハンマータイム】の目指すべきゴールはあくまでも対戦相手のライフを0にすることであり、《巨像の鎚》を装備すること自体は、速やかにゴールに到達するための通過点とか近道のようなものに過ぎない、ということが言えるのではないかと思います。

近道いろいろ

それでは、実際に【ハンマータイム】が辿ることのできる近道にはどのようなものがあるのかを考えてみたいと思います。

①:生物+《巨像の鎚》1枚+踏み倒し

最もシンプル、かつよく目にすることになるパターンだと思います。「装備したクリーチャーをそのまま攻撃クリーチャーに指定できる」ことを「成立」と定義すると、このパターンの成立は最速2ターン目です。

2ターン目にしてパワー10以上のクリーチャーを作ることが出来る!【ハンマータイム】というデッキ最大のセールスポイントのようにも思えますが、いくつか落とし穴もあります。

まず、先述したように通常《巨像の鎚》1枚だけでは対戦相手のライフを削り切ることが出来ない為、どうしても一度は対戦相手にターンを渡すことになります。2回攻撃を通せば良いので勝てる可能性も高いですが、何かしらの致命的なカードが間に合ってしまい、コンボが瓦解する可能性も大いにあります。

また、《巨像の鎚》にはPT修正以外にメリット能力を付与する力はありません。相手のデッキによっては延々とチャンプブロックで凌がれてしまい、気づけば劣勢に陥ってしまうこともあります。

②《墨蛾の生息地》+《巨像の鎚》+踏み倒し

先ほどからしつこく「《巨像の鎚》1枚ではゲームに勝てない」と書いてきましたが、例外がこのパターンです。《墨蛾の生息地》は起動すると感染と飛行をもつ1/1のクリーチャーになるため、1枚付けるだけでパワー11感染のワンパンマンが「完成」します。

近道①と比較すると要求される枚数は跳ね上がりますが、このパターンも2ターン目に成立させることが出来ます。

例

1ターン目《墨蛾の生息地》セット、《羽ばたき飛行機械》キャスト、墨蛾のマナから《バネ葉の太鼓》キャスト、バネ葉で飛行機械を寝かせて白マナを出し、《シガルダの助け》をキャスト

2ターン目何かしらの土地セット、《墨蛾の生息地》起動、バネ葉で飛行機械を寝かせて《巨像の鎚》キャスト→《墨蛾の生息地》に装備

ドブンという言葉が相応しい爽快な道ですが、ここにも落とし穴があります。

《墨蛾の生息地》はターンを終えるとクリーチャーではなくなってしまう為、攻撃を通せなかった(=ゲームに勝てなかった)場合は折角装備した《巨像の鎚》が外れてしまいます。

《シガルダの助け》は装備品が戦場に出た際の一度しか誘発しないため、外れてしまった装備品に対しては何もしません。

意図していなかったブロッカーが急に出てきて防がれた……とかならまだしも、除去された場合は最悪です。序盤の《墨蛾の生息地》は貴重なマナ源でもあるためです。

③生物+《巨像の鎚》複数枚+踏み倒し

1枚で勝てないなら2枚付ければ良いんだよ!!

という単純ながら真理をついている道です。これも最速2ターン目に成立させることが出来ます。

一度の攻撃でゲームに勝てますが、成立が2ターン目である以上、こちらが先手であっても対戦相手は1マナを使えます。そのマナを致命的なカードに使われた場合、戦場には次にいつ付くのか不明なハンマー2枚と仕事を終えたつもりになって寝てる《シガルダの助け》と土地。手には2、3枚のカードしか残らないという状況になります。

という訳で、いくつか近道を書いてみました。いずれのパターンにも共通することは、最速2ターン目に成立させることが出来るということです。しかも、うち二つはそのまま勝負を決めることだって出来ます。最強か???

しかし、この最強2キルパターンたちをちょっと冷静になって眺めてみると、もう一つ共通点が浮かび上がってくるように思えます。

……なんか……落とし穴多くない……?

決まっても勝ちきれなかったり、防がれて一転ピンチに陥ったりする可能性が常に付きまとっていることが見えてくるかと思います。最速でもこれということは、ターンが進めば進むほど妨害される危険が増すと考えることも出来ます。

踏み倒しキャスト、生物キャスト、《巨像の鎚》キャスト、《シガルダの助け》の誘発、装備、攻撃クリーチャー指定……等々、コンボ成立のためには対戦相手に頻繁に優先権を渡す必要があり、スタックで介入できる余地が多いこともこれを後押ししているように感じます。

ここでまた、MTG Wikiからコンボ関連で一つ文章を載せたいと思います。

コンボの定義は様々だが、コンボデッキという場合、中核となるコンボはそれ自体が勝利に直結するような瞬殺型コンボか、膨大なアドバンテージを得てほぼ勝利に準ずるようなものを指すことがほとんどである。多くのコンボデッキはコンボに特化することによって成功率と速度を高めているが、そのようなデッキは往々にして偏った構成になっているため、一度失敗したり妨害が刺さってしまうと何もできずに敗北することが多い。そのようなコンボデッキはオールイン/All Inやガラスの大砲/Glass Cannonと呼ばれる

ここまで紹介したパターンたちは「もし妨害されてしまったら一転ピンチ」という問題点を抱えていました。引用した文章では「オールイン」「ガラスの大砲」という言葉でそれを表現しています。

それでは【ハンマータイム】は妨害に対して非常に脆い、安定性のない「ガラスの大砲」なのでしょうか?だとすると、デッキ成立以後、常に一定数のシェアを誇り、トップメタとさえ言えるほどの地位にあるという事実が解せません。

決して2キルを狙うだけのデッキではないはず!という推測から、もう少しこのデッキについて考えてみたいと思います。

急がば回れ

普段からモダンをプレイされている皆様には、以下のような共通認識があると思います。

モダンホライゾン2!すごい!本当にすごいんだ!

現在のモダンのメタゲームにおける、所謂トップメタ級のデッキで、モダンホライゾン2の恩恵を全く受けていない、というデッキは多くありません。ご多分に漏れず【ハンマータイム】にもモダンホライゾン2のカードがいくつか採用されています。代表としてまず挙げられるのが以下のカードです。

《ウルザの物語》は独特な挙動を見せるカードですが、能力を最大限に活用した場合は構築物トークン2体と、0マナもしくは1マナのアーティファクトを戦場にもたらします。

第三章の誘発は置いてから2ターン後なので、上にあげた最速パターンと比較すると「遅い」カードのようにも思えます。

しかし、置くためにマナもかからず、消費するものと言えばセットランド権位のこのカードは

土地としてマナを生み出す

クリーチャー(装備先)を追加できる

《純鋼の聖騎士》のための金属術を達成できる

《巨像の鎚》をサーチできる

その他状況に応じたアーティファクトをサーチできる

と、様々な仕事をたった1枚で遂行します。また、上に挙げた最速パターンを妨害するために効果的な単体除去は、このカードに対しては必ずしも効果的ではありません。

生成した構築物トークンに単体除去を撃たれたとしても、当のこのカードが残っている限り、単純な枚数面ではこちらは一切損をしていないからです。

トークンが2体並んだ場合は言うまでもなく、アーティファクトが多数含まれているこのデッキでは、5/5や6/6、あるいはそれ以上のサイズも見込めるクリーチャーを横並びさせることが出来ます。

最速パターンに必要なカードと比べると確かに「遅い」かもしれませんが、その”圧”は並大抵のものではありません。

次に目立つのが以下のカードたちです

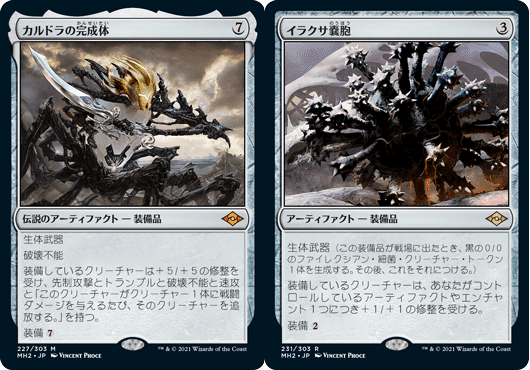

主に《石鍛冶の神秘家》からサーチして場に出すことになるカードたちです。

《カルドラの完成体》はカード自体が破壊不能を持ち、装備したクリーチャーにも破壊不能を持たせるため、容易く対処できるカードではありません。能力の組み合わせも戦闘面においては凶悪の一言に尽き、実質アンブロッカブルとなっています。

《イラクサ嚢胞》は生体武器以外にはP/T修正しか能力を持ちませんが、エンチャントもカウントするため先述した構築物トークンより大きいサイズのクリーチャーを生み出すことが見込めます。装備コストも②と現実的な数値である為、細菌トークンが対処されたとしても手軽にフィニッシャー級のサイズを持つクリーチャーを作ることが出来ます。

いずれも最速で出せるのは3ターン目以降となるので、やはり最速パターンと比較すると「遅い」ですが、こちらも決して無視できない”圧”を秘めています。

終わりに:【ハンマータイム】の「速度」

ここまで紹介してきたカードたちを見ると、どうやら【ハンマータイム】というデッキには最速2ターンキルに必要な「速い」カードと、3ターン目以降に効力を発揮する「遅い」カードが同居しているようです。

そして、「速い」カードたちの弱点であった「妨害1枚で瓦解してしまう」という点を、「遅い」カードたちはアドバンテージ面とか能力面といった対処の難しさで補っているように見えます。

ということは、これら2つの「速度」は、どちらが優れているとかどちらが劣っているとかを単純に言うことは出来ないのではないか…?【ハンマータイム】とは、2つの「速度」をこちらのオープンハンドから毎ターンのドロー、相手のデッキ、プレイング、戦場の状況などによって切り替えながら、あるいは複合させながら戦っていくデッキなのではないか……?

という仮説を立てたところで、ここから先はその他の採用カードも交えながら、次回以降の記事に持ち越して考えてみたいと思います。

ここまで読んでくださった皆様、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?