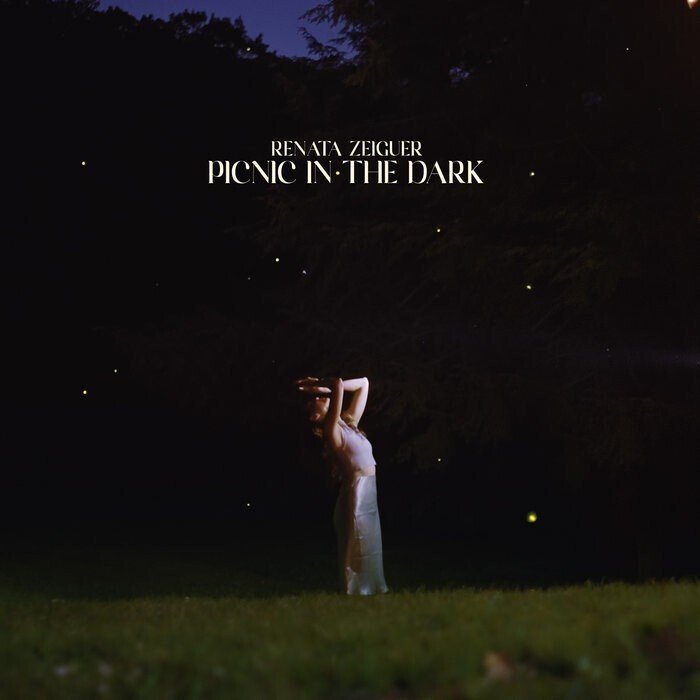

Renata Zeiguer - Picnic in the Dark

我々は大昔、中国に出兵し傀儡国家をつくったはいいものの、国際的に孤立し、挙句米国という超大国に戦いを挑むことになり、案の定、大敗を喫した過去がある。そこから学ぶべきことは、あまりにも多い。多すぎて、どうでもよくなるくらいに。ただ、エネルギー安全保障問題くらいは真面目に考えたほうがいい。とにかく、今年もまた、我々日本人が猛省すべき季節がやってきた。

噂に聞いてはいたが、かつて我が国が、米国と戦争をしたという事実を知らない若者が身近に本当にいたから驚いた。その事実を知った彼は、「え〜、まじすか?」と大げさに驚いていたが、それはこっちのセリフだと思った。我々の頃も、たしかに現代史教育はかなり手薄だった記憶がある。縄文時代も重要かもしれないけど、明治以降の歴史をやってからでいいと思う。世界史もウェストファリア条約以降からでいい。始皇帝とか、そんなのは後回しだ。

音楽教育にも実は、同じことが言えるかもしれない。我々が義務教育で習うのは、せいぜい19世紀まで。20世紀初頭のドビュッシーやラベルなどは、やったようなやらなかったような……。うちの高校の教師は、あの時代の音楽教育を受けた人らしく、シェーンベルクや武満徹、ミュジーク・コンクレートまで教えてくれたが、それはレアケースだろう。そんな状況だから、ちょっとバロック音楽っぽい装飾が入っているだけで、「チェンバー・ポップ」などとされてしまうのは、仕方がないのかもしれない。

近年のポピュラー音楽の作品で、 本質的な意味で「チェンバー・ポップ」と呼べそうなものは、Renata Zeiguerの諸作品くらいだろうか。とくに、2ndアルバム"Picnic in the Dark"は、「印象派ポップ」と言っても過言ではない作品に仕上がっている。

世界への違和をオルタナティブな感性で表現してみせた1stに比べると、2ndでは、とにかく真理を求め瞑想する修行僧の脳内を表現するかのような混沌や、とりとめのない思念、抽象性が前景化されている。いずれの作品も、装飾を剥ぎ取った後に残る旋律は、シェーンベルク以前の前衛音楽的な、ジョアン・ジルベルトのような軽やかさで、ポップスとアバンギャルドの臨界点付近を静かに漂っているかのような、それでいてとてもエレガントでクラシカルですらある。

どこからともなく聞こえてくるマントラを唱える声が、実は自分の口から発せられていたものだった……、本当に? あるいは夢?--Renata Zeiguerの2ndアルバム"Picnic in the Dark"は、白昼夢を見ているかのような、そんなリスニング体験をもたらす稀有な作品である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?