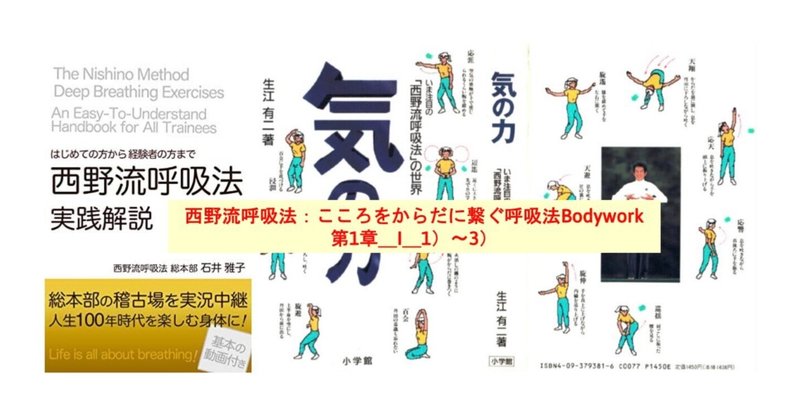

こころをからだに繋ぐ呼吸法Bodywork 第1章 I 1)~3)

第1章 不思議で「超」現代的なひとり稽古-西野流呼吸法基礎

I. 身体の中心? あなたは自分の中心を感じられるか?

1) イメージ世界への導入 ― 「礼」

それでは不思議な西野流呼吸法の稽古を体験してみよう。

稽古はまず「礼」で始まる。文字通り正座からの「礼」である。

これは何を意味するのだろう?西野バレエ団の稽古にはおそらくこうした礼はない。武道としての合気道には、最初と最後に礼をする。しかしそれは相互礼節としての礼だろう。

西野流呼吸法ではかなり長い間(1分間ぐらい)礼の姿勢をとる。

腿と胸がくっつき、両手は前に投げ出す。

五体投地の礼に近い。

自分を投げ出す。何に向かって?

おそらく今から始まるイメージ世界、自身の本来の身体感覚を解放する稽古への導入だろう(西野流呼吸法-実践解説、石井雅子著、関連動画ありリンク、https://www.youtube.com/watch?v=TdagL2RgbIo、西野流呼吸法基本の動作解説、リンクhttps://amzn.to/3ZetYmd)。

全く初めての時は体が硬く、こんな姿勢は苦しくてしかたがない。

それが不思議に回を追って気持ち良くなる。

しかもなにか「なつかしい」、自身の身体感覚の確認、

これからの稽古に向かって身体を解き放つ。

実際、稽古に遅れて参加した人たちは、自ら進んで、まず「礼」の姿勢をとる。

そして、すでに進行している基本動作に参加していく。

「礼」は身体感覚への切り替えである(interoception、詳細はエピソード(1)、リンク、https://note.com/deepbody_nukiwat/n/n35bce67179fb)。

2) 身体の中心を想う

礼から体を起こす。次に「身体の中心をとらえる」という不思議な稽古に入る。

身体の左右の中央で臍(へそ)の高さ、前後軸ではへそと背骨の真ん中付近(西野流呼吸法-実践解説、リンク:https://amzn.to/3ZetYmd)。

西野流呼吸法の稽古を始めると、現代人には心理的抵抗のある稽古が続く。

「非」現代的と言うべきか?「超」現代的というべきか?

そもそも現代人は身体の外の世界への関心ばかり。

自分の身体の内側を想うなんてことは、痛みでも感じない限り考えもしない。

そうした意味では、逆に自分の身体の内部を想うことは、「超」現代的である。

とやかく思いながらも、自分の真ん中と思える部分からイメージを広げていく。

自分の中心は、自分のエネルギーの中心である。

宇宙のビッグバンのようにイメージを広げるのもいいだろう。

3) 皮膚を超えて周囲に溶け込む

イメージが、身体の中を、脚の先にも、頭の先にも広がる。

今度は皮膚の境を越えて、さらに自分の周囲にイメージを広げる。

混沌とした意識状態をしばらく味わう。

日頃、私たちは皮膚から内側を自分だと感じている。

(アフリカにはペリ・パーソナル・スペース感覚を持つ民族もいる。エピソード(1)参照)

皮膚を越えての意識?それは眠りにつく直前の意識状態に近いものか?

しばらくその混沌とした意識を味わって、また慣れた感覚である皮膚の内側に戻る。

(参考:文化圏で語感が異なる?

混沌という言葉の出典は中国古典、荘子にあり、我々日本人には抵抗感はない。しかしその訳語Chaosにはnegativeな語感もあると、Munich、Zurichで西野流呼吸法を指導する医師に聞いた。西欧キリスト教圏では、聖書のことば「光あれ」という語感で「光に溢れる周囲への広がり」などがイメージとしてはいいのか。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?