ジョナサン・グレイザー『関心領域』

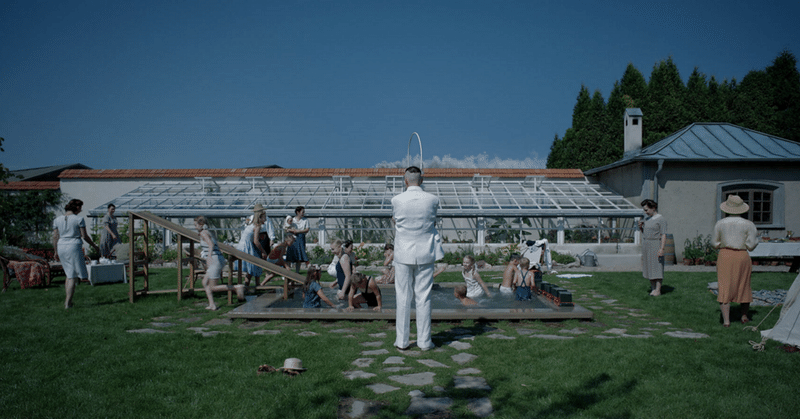

空は青く、誰もが笑顔で、子どもたちの楽しげな声が聞こえてくる。そして、窓から見える壁の向こうでは大きな建物から煙があがっている。時は1945年、アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた。第76回カンヌ国際映画祭でグランプリに輝き、英国アカデミー賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞、トロント映画批評家協会賞など世界の映画祭を席巻。そして第96回アカデミー賞で国際長編映画賞・音響賞の2部門を受賞した衝撃作がついに日本で解禁。

マーティン・エイミスの同名小説を、『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』で映画ファンを唸らせた英国の鬼才ジョナサン・グレイザー監督が映画化。スクリーンに映し出されるのは、どこにでもある穏やかな日常。しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、建物からあがる煙、家族の交わすなにげない会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。その時に観客が感じるのは恐怖か、不安か、それとも無関心か? 壁を隔てたふたつの世界にどんな違いがあるのか?平和に暮らす家族と彼らにはどんな違いがあるのか?そして、あなたと彼らの違いは?

JamiroquaiのVirtual Insanityみたいなアイデア一発勝負の映画だったらどうしよう...などと思っていたが、全くの杞憂。ひとつひとつのショットや演出の完成度が高く、全く退屈しないどころか、気づいたらエンドロールが流れていた。そもそも自分が結構あのMVを好んで観ている人間であることも思い出した。あのMVでJKが着てるフリース可愛いので、同じものを探していた時期もある。

こうしたテーマの映画に対して「面白かった」などという言葉を使うことが適切かどうかはいつも迷うところだが、起承転結によって事実を脚色しようとせず、一定の距離を保った視点から事実がどのように観測できるかという一点について、シリアスな徹底に魅力を感じさせられる映画だった。

その上で、突如画面が真っ赤に染まる演出、時折挿入されるレジスタンスの少女を映すサーモグラフィの映像、現代のアウシュビッツ記念館への時代的跳躍などの仕掛けが、(観客が単調さを覚えるであろうタイミングで)限りなく親切に挿入されているように感じた。ストーリー重視の映画を楽しむ段階から、明確な起承転結がない映画を楽しむ段階に移行するための架け橋になりうるようなポテンシャルすらこの作品には感じた。

そもそもこの映画、淡々としている人物の行動の写し方も次々とカットを割ってテンポよく見せる工夫があるし、二人の人物が会話している長めのカットも必ず手前で川が流れている様子を映してくれたりするので、それだけで映像として親切。ルドルフ・ヘスが次々と部屋の電気を消していくところ、ジャンヌ・ディエルマンっぽくて最高だったと思う。ジャンヌ・ディエルマンのあの行動は、主婦としての節制みたいなキャラクター性を補強すると同時に画面の明暗を極端に抑揚づけて、映画に独自のリズムを生み出していた。「関心領域」におけるルドルフ・ヘスの行動からは、今日起きた出来事の記憶を一つ一つ暗闇に葬り去っていくような暗示性が個人的に感じられて、映像的なサンプリングが新たな意味を生んでるな〜と思って興奮してしまった。

アウシュビッツをテーマにした作品として、ネメシュ・ラースロー『サウルの息子』との共通性を強く感じた。『サウルの息子』は、ゾンダーコマンドのサウルが同胞の死体処理に従事させられる様が描かれた作品である。カメラは常に右後方からサウルを追尾するが、基本的にカメラのがサウルの肩にフォーカスし続けているため、サウルが見ているであろうユダヤ人の死体の山などが非常にぼやけた輪郭をもつものとしてスクリーンに映し出される。アウシュビッツの内部にいながら、その内実を直視できない様が表現されるこのカメラの置き方に、鑑賞当時かなり驚いたことを覚えている。言うなればサウルは〈アウシュビッツ内部で、消極的に虐殺に加担させられていた〉に人間である。

『関心領域』に写されるのは、ヘス一家が〈アウシュビッツ外部で、積極的に虐殺に加担していた〉姿である。壁の向こうから聞こえる叫び、獰猛に吠える犬の鳴き声、次々と“貨物“を運ぶ列車の煙、焼却炉の炎で照らされる室内が常に付きまとう状況にあって、あのような豪勢な暮らしを幸せなものとして享受できるなんて、正直「こいつら化け物なんじゃないかな」と思って見ていたが、特定の人間の行動を「化け物」みたいな比喩で表現すること自体が差別の種であることの自戒と、だからと言って自己保身で沈黙を選ぶことの欺瞞と、そもそも遠くのスクリーンで映画をみる金があったらそれを寄付するみたいな道もあるのではという自己嫌悪と、さまざまな思いが去来した。今まで自分は、アウシュビッツの〈外部〉の、更にその外側に位置する人間であると思い込んでいたが、そんなのはまやかしで、アウシュビッツの〈外部〉は、時代的にも空間的にも無限に拡張でき、自分もヘス夫妻と同じくその〈外部〉に含まれているということを痛切に感じさせられる映画であった。正しい言葉で正しいことを人に語ることができる人間になりたい。

この映画を通じて、「悪の凡庸さ」に関する議論が再加熱している印象があるが、「悪の凡庸さ」という概念を「悪魔的行動をとっている怪物も、実は凡庸な人間である」と解釈することがホロコーストの矮小化につながることも理解した上で、それでもやはり「凡庸な人間が悪魔のような行動をとった歴史的事実が存在した」ということを肝に銘じないといけないなと感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?