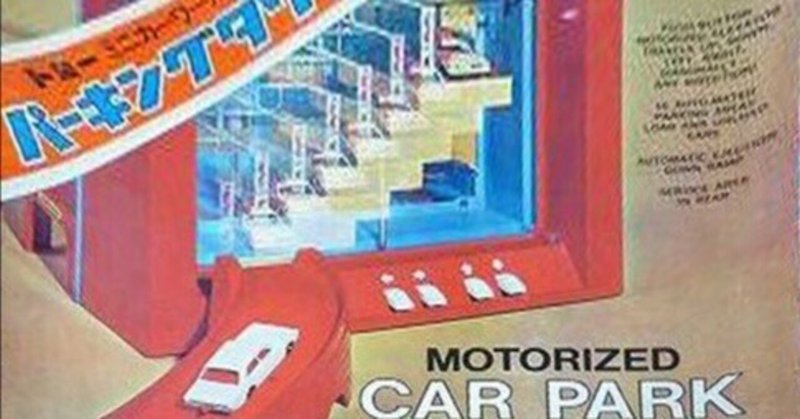

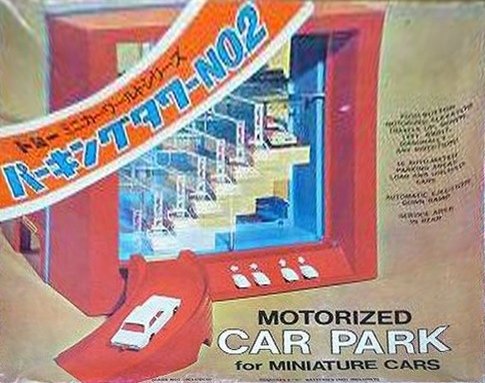

再録「あのときアレは高かった」〜「トミー・パーキングタワーNO.2」の巻

「あれ、欲しい!」

そう思うが月々のお小遣いでは到底手が出ない。恐る恐るおかんに相談してみたら、「そんなのおとうさんに言いなさい!」とピシャリ。

そりゃ、直接言えるのなら、おかんに相談しませんわな……。

と、そんなわけで、クラスの中の金持ちのボンだけが持っているのを横目に見ながら、泣く泣くあきらめたあの日の思い出。

そう、あの時あれは高かったのだ。

昭和の、子どもには「ちょっと手の出しにくい」ベストセラー商品。

当時の価格や時代背景を探りながら、その魅力を語る。

◇

男の子はクルマや電車、機械に怪獣、そんなものが好きだと言われている。

だが、カーマニアでも鉄ちゃんでも機械オタクでもない私は改めて思う。

男子が本当に好きなのは、そういうちまちましたものじゃなくて、もっと大きな、あるいはもっと曖昧模糊とした「天から人を見下ろすような」究極の上から目線なのかもしれない。

まるで神さまにでもなったかのように、なんでも自分の思い通りにする感覚。精神医学用語では「幼児的万能感」というが、なるほど、社会的なおとなになっていく前の男児は、基本、大きく出る。

頭のなかで道路や怪獣やクルマや街を支配しようとするし、頭にきたから「破壊!」さえも、まったくの自由自在である。

で、この商品「トミー・パーキングタワーNO.2」である。

大きく出ようと思ったわりには意外にせこい。立体駐車場である。

どっちみち空想の世界なら広々とした空間を開放的に使えばいいのに、よりによってコンパクト収納。クルマ(ミニカー)そのものを愛でるのに飽きたらず、その「立体収容のさま」を愛でるなんて、ふんどしや腹切りとはまた違う意味で、なんだかとても日本男児的な商品だ。

価格は2500円。当時の消費者物価指数で今の価格に直すと約8200円である。私はこれをねだり、クリスマスに買ってもらった。そのことが、うれしそうな家族写真のなかに記録されている。昭和44(1969)年の話だ。

あれから半世紀。もはや、機械工学の世界にも建築の世界にも自動車産業にも街づくりの世界にも、ましてや国を動かす政治の世界にもいない私。今、改めてこれを何本かの電池と幼児的万能感で「ギーッ」と思う存分に動かしてみたくなった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?