【ゴシック様式】「光の聖書」であるステンドグラスの歴史と教会建築の構造

執筆日:2023年12月4日(月)

更新日:2024年5月24日(金)

オフィシャルサイト(ポートフォリオサイト)

はじめに

ラテン語の聖書の物語をカラフルな光の絵画・光の壁で視覚的に伝えるステンドグラス。キリスト教の世界は、聖母マリアからこの世に生まれ、30代前半と若くして十字架に架けられ、死した後も復活した主イエス・キリストの壮大な物語がある。世界中の人々を魅了させてきた「キリスト教」は、教会建築、教会美術によるステンドグラスを通して、どのようにして聖書の物語を表現し、わたしたちに伝えてきたのかを紹介したいと思います。

超大国「古代ローマ」から西ローマ帝国と東ローマ帝国へ

12世紀頃から建築され始めるゴシック様式の大聖堂「ゴシック建築」の特徴であるステンドグラスを紹介する前に、地中海で広がったキリスト教の歴史背景を紐解く。小さな都市国家「古代ローマ」は、紀元前753から始まり、紀元前1世紀末に地中海世界全域を支配する超大国まで成長した。しかし、3世紀以降は、衰退が始まり、4世紀(395年)に東西に分裂する。このときに誕生したのがイタリア・ローマを中心とする西ローマ帝国、トルコ・コンスタンティノープル(イスタンブール)を中心とする東ローマ帝国である。5世紀(476年)、西ローマ帝国が滅亡する。しかし、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)は、オスマン帝国に滅ぼされる15世紀(1453年)までの約千年間の歴史をもつ。

313年、約300年間の迫害をカタコンベ(地下埋葬所であり、初期キリスト教徒の礼拝所)で耐え、信仰を継承してきたキリスト教が初めてローマ皇帝コンスタンティヌス1世によって公認される。ちなみに、日本のキリスト教は、関白豊臣秀吉が発布したキリスト教禁令により、徳川家康によりさらに強化され、3代将軍家光により鎖国令へと発展し、約300年間の長く厳しい迫害を耐えてきた歴史をもつ。

コンスタンティヌス1世は、キリスト教を公認すると、ローマより東側のコンスタンティノープルに移り、新しい都を建設する。392年、ローマ皇帝テオドシウス1世がキリスト教をローマ帝国の国教に制定すると、キリスト教が一気に拡大した。しかし、テオドシウス1世が392年に亡くなると、東ローマ帝国の「東方正教会」と西ローマ帝国の「ローマカトリック教会」へと独自の道を歩み始める。当時、五本山と呼ばれる五大総主教区(ローマ、コンスタンティノープル、アンティオキア、エルサレム、アレクサンドリアの総大司教座教会)に分かれていたが、 アンティオキア、エルサレム、アレクサンドリアの3教会は7世紀以降イスラームの支配下に入る。

主なキリスト教会の流れ

初代教会(原始キリスト教)は、5世紀に離脱したのがコプト教会、アルメニア教会、エチオピア教会などによる「東方諸教会」である。初代教会は、1054年に東西教会に分裂し、東側のギリシア正教会、ロシア正教会などからなる「正教会」と、西側の「ローマカトリック」である。1517年、ルターの宗教改革でローマカトリックから分離したのが「プロテスタント」である。1563年、イギリスの宗教改革でローマカトリックから分かれたのが聖公会(英国国教会)である。

大聖堂のはじまり

紀元前900年頃からフランスの地域に住んでいたのがケルト人であったが、紀元前50年頃には、古代ローマに占領される。この地域は、現在の北イタリアからフランスまでおよび、ローマの属領「ガリア」と呼ばれた。ガリアは、統治制度「キヴィタス」が敷かれ、中心都市集落とそれに属するいくつかの地方(パグス)が形成された。313年にコンスタンティヌス帝がキリスト教を公認し、392年にテオドシウス帝がキリスト教を国教になると、キリスト教の高位聖職者である司教がガリアのキヴィタスに配置された、キヴィタスとそれに属するパグスでのキリスト教布教に努めていた。ゲルマン民族の侵攻により、395年にローマ帝国が東西分割されたうちの西ローマ帝国が476年に滅びるも、司教が治めるキヴィタスだけが生き残った。

当初、大聖堂(カテドラル)は、ギリシャ語の信徒が集まる意味をもつ「エクレシア」と呼ばれていたが、他の礼拝堂も同様にエクレシアと呼ばれるようになる。そこで、大聖堂と礼拝堂を区別するために、大聖堂を「エクレシア・カテドラル」(司教座教会堂の意味。司教が座る椅子を意味するカテドラル、つまり司教座)と命名されるようになる。以降、12〜14世紀にかけて北フランスの諸都市にゴシックの大聖堂が次々に建築される。

最初のゴシック様式であるサン・ドニ修道院付属教会堂

ゴシック様式は、パリ近郊のサン・ドニ修道院付属教会堂の内陣改築工事において初めて表れる。改築工事は、1140年に起工し、1144年に完成する。ゴシック様式が最初に大聖堂に採用されたのは、パリ東南のサンスのサン・テチエンヌ大聖堂の改築工事である。工事期間は、1140年頃着工で、68年頃にほぼ完成する。

ゴシック様式の建築的な主なる3つの特徴は、①昇高性をもつ「尖頭アーチ」、②側壁にうがたれた縦長の「大きな窓」、③「飛梁」(フライング・バットレス)と「控え壁」(バットレス)である。大きな窓は、透明な光を会堂内に差し込むというよりは、濃厚な色彩をもつ「ステンドグラス」によって染められた低明度の神秘的な光が差し込む。

ステンドグラスのはじまり

ステンドグラスのルーツは、ローマ迫害下の初期キリスト教時代に、地下に掘られたカタコンベの採光の窓に遡ると言われ、4世紀までには聖堂に用いられていた記録が残っています。

ステンドグラスには、聖書のテーマが多く用いられています。聖書を読むことができない民衆にとって、ステンドグラスはキリスト教教育の大きな役割を果たしました。しかし、教育的意義以上に、ステンドグラスは、私たちに、超越した神の恩寵あふれる生命と愛の真の光との出会いを与え、全身に浴びる喜びを体験させる力を持っています。このようなことから、聖書の物語にある大切な場面や、キリスト教の教理を示す象徴的な図、キリスト教の歴史での重要な人物などが描かれています。

ステンドグラスは、着色ガラスを組み合わせた造形作品であり、建築の窓部分に設置する装飾やキリスト教の物語表現を目的としている。12世紀以降、窓を大きく取るゴシック様式の教会建築で発展した。刻々と変化する色彩表現によるステンドグラスは、今までの壁画と異なる新しい表現となった。技法的には、古代ローマ時代に存在しており、類似表現がローマ建築やビザンティン建築で半透明の大理石「アラバスター」(雪花石膏)を使用した採光部がある。その後、イスラーム世界とヨーロッパで発展していき、技術的に繊細な絵画表現が可能となっていった。

ステンドグラスの歴史は、イングランド国教会ロンドン教区の主教座聖堂である7世紀頃の旧セント・ポール修道院教会堂(聖パウロ大聖堂)で用いられていた抽象的なステンドグラス、9世紀にドイツ・旧ロルシュ修道院跡で発見された具象的な《キリストの頭部》のステンドグラスがある。

出典:https://kyukon-stained-glass.net/stained-glass-history-01/

ステンドグラスの発展

ロマネスク時代

ドイツのアウクスブルク大聖堂の「預言者図」(1100年頃)は旧約聖書に登場する5人の人物、ダニエル、ホセア、ダビデ、ヨナ、モーゼを表したステンドグラスであり、全身像となる最盛期のモニュメント的表現である。フランスのポワティエ大聖堂側廊(1170年)にも表れる。

出典:https://cookie-blog.com/oldest-stainedglass/

聖像崇敬をめぐる論争で否定的な立場であったのが、シトー会の聖ベルナール修道院長である。

パリ郊外のサン・ドニ修道院付属教会堂では、修道院長シュジェールが内陣の大きな窓にステンドグラスをはめ込んだ「光の壁」を実現し、光の象徴的な働きを強く訴えた。

ステンドグラスは、青と赤の対比を基調とした物語的展開をもつ小さな画面総合的な構成を実現していく。フランス・シャトル大聖堂の内陣周歩廊南側の窓上部の《美しきガラス絵の聖母》は最高傑作として名高い。青をまとうマリアと背後の赤の対比が美しいのだ。

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Facade_cathedral.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedrale_nd_chartres_vitraux015.jpg

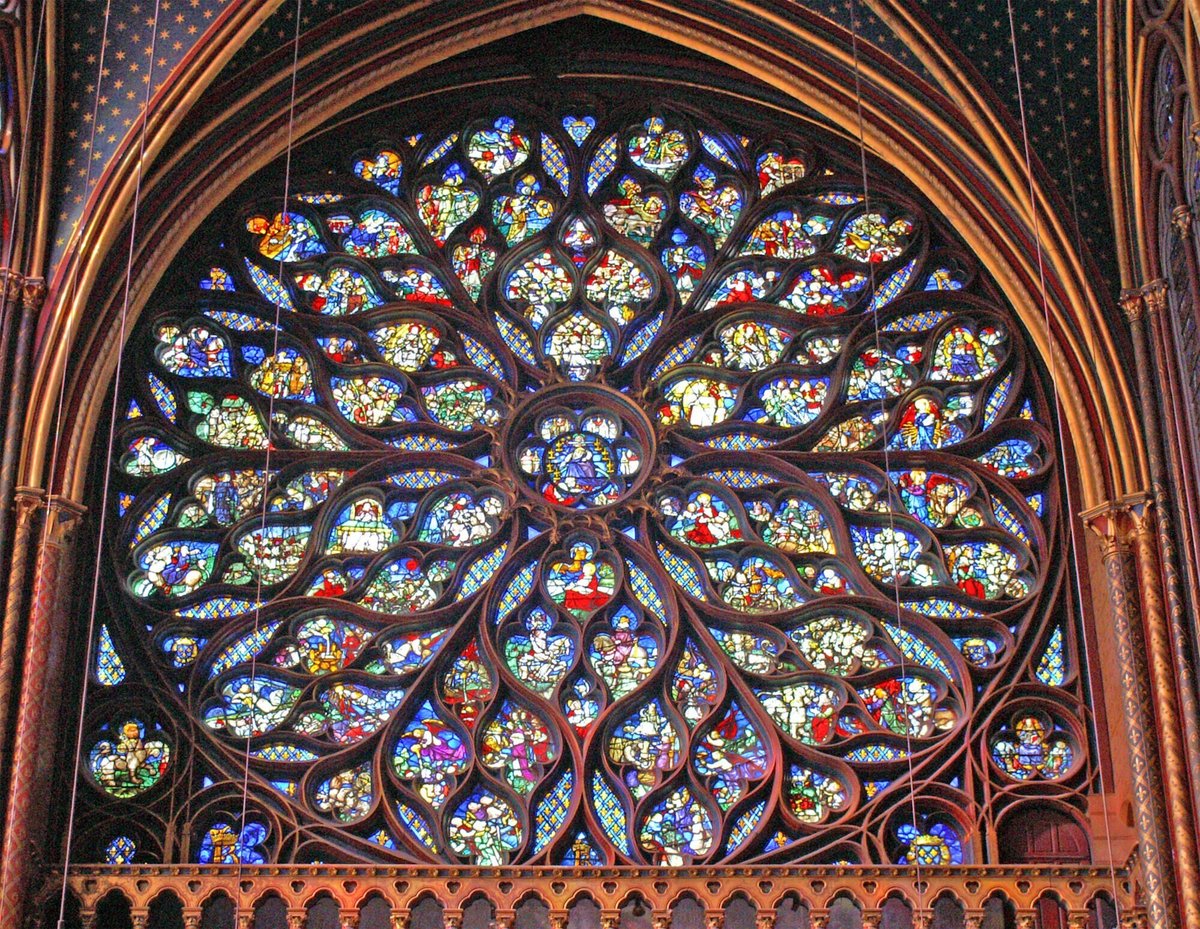

12世紀後半から13世紀のゴシック期は、ステンドグラスの黄金時代であり、フランスではシャトル大聖堂以外に、ブールジュ大聖堂、サンス大聖堂、ル・マン大聖堂、ランス大聖堂、アミアン大聖堂があり、見る者を惹きつけ、圧倒してやまない。特にパリ中心部のサント・シャペル礼拝堂は、高さ15mにおよぶ15の窓に旧約聖書やキリスト伝の場面を描く華麗なステンドグラスとして有名である。1240年にシャトル大聖堂のステンドグラスを制作した職人が聖王ルイに招かれ、制作に携わっている。ドイツ(現フランス)では、シュトラースブルク大聖堂の作品も有名である。英国では、カンタベリー大聖堂やヨーク大聖堂袖廊のグリザー(灰色調)作品が知られている。

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LeMansAscension_1.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Mans_-_Cathedrale_St_Julien_ext_02.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reims_ND5_tango7174.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Facade_de_la_Cathédrale_de_Reims_-_Parvis.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathedrale_d%27Amiens_-_Rosace_ouest,_vue_du_triforium.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cathédrale_Notre-Dame_d%27Amiens-3420.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sainte_chapelle_-_Upper_level.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sainte_Chapelle_-_Rosace.jpg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canterbury_Cathedral_-_Portal_Nave_Cross-spire.jpeg

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:York_Minster_Choir,_Nth_Yorkshire,_UK_-_Diliff.jpg

14世紀になると、今までの雄勁(ゆうけい)な表現や輝くばかりの色彩性よりも、むしろ繊細かつ鮮明な絵画的効果をもつステンドグラス表現が増える。ルネサンス期の15〜16世紀では、対象を自然的に描く自然主義的表現が重要視され、また宗教改革の影響もあり、大きな窓のステンドグラスが小さくなり、ときに板絵のの形式も登場した。

バロック建築や古典主義的な建築には、教会建築の光と影の強いコントラストや窓の平面性を前提とするステンドグラスが採用されず、19世紀にかけて衰退した。ゴシック美術が再評価されたのは、19世紀に英国で注目され、20世紀に画家ルオーによるアッシの教会堂、マティスによるロザリオ礼拝堂、シャガールが手がけたメッス大聖堂などである。

出典:https://www.kateigaho.com/article/detail/167625

出典:https://www.blelorraine.fr/2021/05/des-vitraux-de-chagall-a-la-cathedrale-de-metz/

一般の建築空間とは異なる教会堂空間のステンド・グラスの機能は、たんなる栄光や装飾に求められない。そもそも教会堂内の壁画がそうであったように、堂内の彫刻作品や教会堂の設計と連動し、典礼や礼拝形式の理念を具体化する「プログラム性」が重要となる。たとえばシャトル大聖堂では、北扉口のバラ窓が聖母マリアと幼児キリストを、南扉口のバラ窓が復活者としての栄光のキリストを、そして西正面のバラ窓が来たるべき最後の審判を示しており、過去・現在・未来というキリストの時を告知する。また他のステンド・グラス群では、キリスト伝やマリア崇敬はもとより、金道12官の運行や季節の推移などの宇宙的コスモスに市民の日常的な労働図を並置し、いわば自然と文化を対比して編成された。むろん現代における礼拝や祈りの空間、共同体の空間を導く理念は中世のそれとは異なる。ステンド・グラスも新しい可能性をもちうるが、教会堂空間におけるステンド・グラスがプログラムのもとに制作されてきた伝統は再確認しておくべき点である。

聖イグナチオ教会(カトリック麹町教会) 主聖堂

12使徒の象徴性は、キリスト教の原始に帰る意味をダイレクトに構造柱の配置に単純化し、わかりやすい空間を表出、同時に、柱と祭壇中心を結んだ延長上に、天地創造の自然を象徴したステンドグラスの縦長窓を配置し、宗教的アクセントの彩りを加えた。

聖堂上方からの採光は、主聖堂屋上にあるステンレス板リフレクターによって、自然光(夏至、春秋分、冬至)の反射採光をハイサイドライト(高窓)から取り込んでいる。明るく柔らかい光が天上から降り注ぐ空間は、天上への上昇感を感じる神の出会いを身体的に体感できる。コンペ時に松井源吾先生に検討をいただいた「カンピドリオ広場」から引用の天井変形格子梁の図形中心を、祭壇方向にさらにずらす複雑化が音の乱反射で音響学的な心配を解消し、移心の図形が、宇宙の生成、膨張を続ける星雲の渦のイメージをさらに強める効果を期待した。

天地創造の自然を象徴したステンドグラスの縦長窓は、柱と祭壇中心を結んだ延長上に配置し、宗教的アクセントの彩りを加えていることが評価できる。

新しい教会への長い道のり

聖イグナチオ教会は、東京、四谷駅の前であることや上智大学が隣接する地の利のよさもあり、日本のカトリック教会の中ではもっとも多くの人が集まる教会である。

1991年に6社指名でコンペが行われ、敷地の場所性に立脚した都市空間の景観の創造を図り、現代の典礼の精神に合致した。現代の人びとのための教会堂建築を提案することが求められた。

コンベ当選後、4年間の設計期間と、4年半にわたる旧聖堂を使いながらの工事の間には、いろいろな検討を重ねることになった。設計期間中には、ケルン司教区の招きで、主としてドイツの30の教会を調査させていただき、現代の聖堂の革新と伝統について勉強をし、イエズス会からも典礼・象徴・祈り・美術・音楽等についての講義をいただいた。基本設計の途中では、半年にわたり、毎月1回「徒と語る会」が開かれ、コンペ案の賛否に留まらない多種多様な意見も知った。

聖堂の基本設計の検討上、祭壇と信徒の距離と囲い方など、新しい典礼の実践でもっとも大切な事柄の検討は、教会の広場に計画案を原寸で配置し、体験して検討する試みを行い、建設委員会で議された。鐘楼の位置は信徒の思いが強く、1/100の全体模型をふたつ作成して、全信徒に公開して投票を行うことも必要であった。

全体構成

全体の構成はL型に広場を囲み、四谷の土手の桜並木の緑を取り込んだ。芝生の広場と各階ごとにセットバックさせたテラスの植栽が一体となって都市の中にありながら、緑の多い安らぎの空間をつくった。旧聖堂鐘楼の位置であり、新しい教会の境内地の中心でもある広場の入口に、教会全体のシンボルとしての鐘楼を配した。主聖堂の位置は新宿通りからのランドマークとなる位置にあり、その入口は、横に広く構え誰でも入りやすい開かれた教会のあり方とした。その地下には、主聖堂の平面と同じ形のクリプタと呼ばれる納骨堂と聖堂があり、先祖の眠るクリプタに支えられた主聖堂は、建物の構成自体でも「死から復活へ」と精神的に引き上げられる象徴となった。メモリアルな場所と考えたクリプタには、旧聖堂で大切にされていた祭壇、御像、門扉、洗礼盤、などをリニューアルさせて取り込み、ステンドグラスもすべて移設して新しく再構成した。広場の正面のマリア中聖堂の大きなバラ袋やクリプタの階段室が、主聖堂の新しいステンドグラスと共に夜には道行く人に光を投げかける。

内部空間

内部空間に対する重要な課題は、「祈れる本質的な空間を創造すること」であった。象徴の造型の不必要な部分への引用は、かえって祈りの妨げとなるとの指摘もあり、何度も議論を重ね、祈りを静かに支える空間をつくることに徹した。主聖堂は、外郭の楕円の形と12使徒を象徴した柱で囲まれる内側の二重の楕円の中心をずらし、天蓋の梁の中心も祭壇側へずらすことにより、気持ちが自然に祭壇側に誘われる。すり鉢状に祭壇を囲む床と、高さを次第に変化させている信徒席によっても祭壇をより近くに感じられる。垂直性を感じさせるように上にいくにしたがって細くした12使徒を象徴する柱は、その象徴性を重視し9mの柱の打放しを一回で打設した。音響と空調の装置ともなる煉瓦のうねった内壁は柔らかさと落ち着きを与え、天蓋の梁は光を感じさせるグラデーションの塗装をかけ、中心へ向かって梁幅を小さくすることや全溶接でジョイントを消すことで、構造でありながら圧迫感のない軽やかな表現にしている。ひとつひとつの積み重ねがここだけの祈りの空間をつくっている。また、主聖堂の横のザビエル小聖堂には、土壁と水による日本的な落ち着きをもたせた観想的な祈りを意識した空間をしつらえ(長時間の祈りに最適な天井輻射冷暖房にもした)、障子のような柔らかな光の高窓で囲んだマリア中聖堂は、親しみやすい明るい雰囲気とした。長い道のりではあったが、敷地内の4つの聖堂のどこでも誰かが祈っている姿を見て、無事に献堂できたことをようやく実感している。

(村上晶子/坂倉建築研究所)

4

主聖堂とザビエル小聖堂

主聖堂平面楕円の幾何学的同心の重ね構成は、祭壇を中心に2円をずらせる配置に改め、象徴性と宗教共同体の視覚的連鎖を強調する構成に修正した。12使徒の象徴性は、キリスト教の原始に帰る意味をダイレクトに構造柱の配置に単純化し、わかりやすい空間を表出、同時に、柱と祭壇中心を結んだ延長上に、天地創造の自然を象徴したステンドグラスの縦長窓を配置し、宗教的アクセントの彩りを加えた。聖堂上方からの採光はステンレス板リフレクターを介した自然光の反射採光を工夫し、明るく柔らかい光が天上から降り注ぐ、神の出会いを身体に体感する空間の現出を考えた。コンペ時に松井源吾先生に検討をいただいた「カンピドリオ広場」から引用の天井変形格子梁の図形中心を、祭壇方向にさらにずらす複雑化が音の乱反射で音響学的な心配を解消し、移心の図形が、宇宙の生成、膨張を続ける星雲の渦のイメージをさらに強める効果を期待した。文化的、知的、技術的刺激を日本にもたらして、絢爛たる安土桃山から江戸文化を咲かせた16世紀のキリスト教との出会いを思い、日本固有の茶室に「日本人の祈り」の空間現出を託してザビエル小聖堂をつくった。音響、断熱、設備対応からの堂内波形二重壁は、土蔵の快適さの知恵を重ねている。

日本のカトリック教会の中では最も多くの人が集まる教会である。1991年に指名取計コンペが行われ、伝統的な形の旧聖堂から、現代化された典礼の精神に合致した現代に生きる日本の教会堂建築を提案することが求められた。設計過程では、旧教会に深く馴染んできた信徒により、新しい教会のコンペ決定案に不満と多様な批判意見があった。「信徒と語る会」では、旧教会への愛着心とカトリック教会の伝統への思い、装飾、祈りの空間へのイメージなど多種多様な意見の交換を行った。世界の多様性を認める方向に刷新した教会精神の具現、日本人が神を感じる空間の感覚と精神風土の上に、現代に生きる教会建築の空間が求められた。祭壇と信徒の距離と囲い方等、新しい典礼の実践で大切な事柄の検討は、実寸法での体験などを通してワークショップも行った。設計に際しては、シャローム『主の平和』というヘブライ語での挨拶の語源が、『丸く囲む』という原義であることを常に意識の底に感じて空間をつくった。多くの信徒を擁する聖堂では、祭壇に対して横長で円状(楕円)に囲むことも有効であった。12使徒を象徴する柱が平面的に描く内側の楕円中心と、柱に支えられる天蓋の相互放射状梁の中心を祭壇側にずらすことで、共に同じ方向を向き、意識の共有感が持てる形状である。12本の柱は垂直性を強めるため、上部に向かって細くすることで上昇感を創り出した。教会全体の構成として、主聖堂平面と同形の地下納骨堂を立体的に重ねて「死から復活」へと精神的に引き上げられる象徴ともした。小聖堂は、16世紀のキリスト教との出会いを思い、日本固有の茶室に「日本人の祈り」の空間の現出を託し、草庵的な切葉のしつらえ、水の採用などの新しい空間の創出を行っている。

設計1991~1995年・1999年1月献堂

設計データ

収容席数700席

聖堂の面積1,042㎡

縦軸距離 29,960mm

聖堂幅 44,270mm

最高高さ 18,250mm

平均高さ 13,830mm

信徒席面積 427㎡

信徒席/全体 41%

席の前後間隔 980mm

席の間隔 530mm

最前席と象徴の角度 21°

最後席と象徴の角度 12°

仕上げ

床 スペイン産粘板岩+陶板

内陣床 大理石トラバーチン

壁 オランダ産煉瓦+煉瓦吸音積み

天井 鉄骨格子梁+ヒル石

その他 反射板による採光、独立式聖櫃、復活のイエス像

聖家族の神殿奉献を主題にしたステンドグラスは、1889年(明治22年)に制作されたイングランド島南西端コンウォル地方の中心部トゥルーロにあるエピファニー修道院のステンドグラスとしての信仰の遺産を継承していることが評価できる。

【聖家族の神殿奉献を主題にしたステンドグラス】

このステンドグラスはもともと、イングランド島南西端コンウォル地方の中心部トゥルーロにある、エピファニー修道院(東京・ナザレ修道院の母院)旧館のチャペル正面にありました。

建物の老朽化にともなう同院の移転に際し、関係者多数の祈りの内に、当教会が無償で譲り受けることができたものです。私たちは大切な信仰の遺産を受け継いだわけです。

制作の時期は1889年(明治22年)と記してありますが、工房・作者等は不明です。

制作の年代・場所(ロンドン)からみて、工法や画風は、ともにアール・ヌーヴォーの源流とみられるウィリアム・モリス(1834〜1896)らのグループの影響を強く受けているようです。

当時のヨーロッパ美術界で脚光を浴びていた、ジャポニスムの流れを汲んで、細部には繊細な唐草模様が多数使われています。

12枚のフレームは当初、上下2段で1つの壁面を構成し、全体の色調のバランスを保っていました。当聖堂では構造上、主テーマの"聖家族の神殿奉献物語"を描いた上掲パネル4枚を2階中央に、残りの8枚は1階両側の窓に配置しました。

幼児イエスを抱いて賛歌を歌うシメオンと聖母マリアを、ヨセフと女預言者アンナが左右から囲んでいます。

人物や持ち物、背景などについては『ルカによる福音書第2章22〜38節』をお読みください。

シメオンの賛歌

主よ、今こそ、あなたはみ言葉の通り || しもべを安らかに去らせてくださる

わたしはこの目で || 主の救いを見た

これは主が || 万民のために備えられた救い

すべての人を照らす光 || み民イスラエルの栄光

(『ルカによる福音書』2:29〜32)

https://www.mejiroseikokai.com/chapel.html

おわりに

参考文献:教会建築家の推薦書籍

主な仕事内容のご依頼・ご相談方法

ご依頼・ご相談のお問い合わせフォーム

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?