国道の順番から見る日本の歴史 ~第一回:国道1号から国道5号まで~

そもそも国道とは

日本には高速自動車国道以外の道路法第5条で定められた、国道と呼ばれる道路が1号から507号まで、合計で459本存在しています。507号まであるのに459本となっているのは、1952年に公布された道路法の歴史に関係があります。道路法公布当時、国道は一級国道と二級国道に分別されていました。一級国道は2桁の番号、二級級国道には3桁の番号が割り振られており、1965年時点で、一級国道は57号線まで存在していましたが、1965年の道路法の改正により、一級国道と二級国道が統合され、以降の国道は3桁で採番されることになった結果、2桁の後半の国道が欠番となってしまいました。なお2桁の国道としては国道58号1)(鹿児島県鹿児島市から種子島、奄美大島を通り、沖縄県沖縄島の那覇市に至る)が、沖縄返還時に特別に採番されたものとしてあります。また、上記に加えこれまでに統廃合された国道も一部存在し、その結果として欠番が生じているのです。

さて、話が脇にそれてしまいましたが、そもそも国道とは、道路法第5条によると

1. 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路(国道1号、国道4号など)

2. 重要都市又は人口10万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路(国道162号、国道428号など)

3. 2以上の市を連絡して高速自動車国道又は第1号に規定する国道に達する道路(国道259号など)

4. 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第2項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路(国道131号、国道177号など)

5. 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第1号に規定する国道とを連絡する道路(国道464号、国道475号など)

と定められています(ウィキペディアより)。

いろいろ書いてありますが要は国の発展に関して大事な道路であるという意味合いになります。そんな大事な国道ですが、物としてはただの道路ですので、みんな注目してみたことはあまりないかと思います。そこで、それぞれの国道とともに、日本の歴史・経済・政治・文化の発展について考察をしてみたいと思います。

今回は第一回ということで、もっともメジャーな1号から5号までの概要の紹介をしようと思います。

国道1号~5号のマッピング

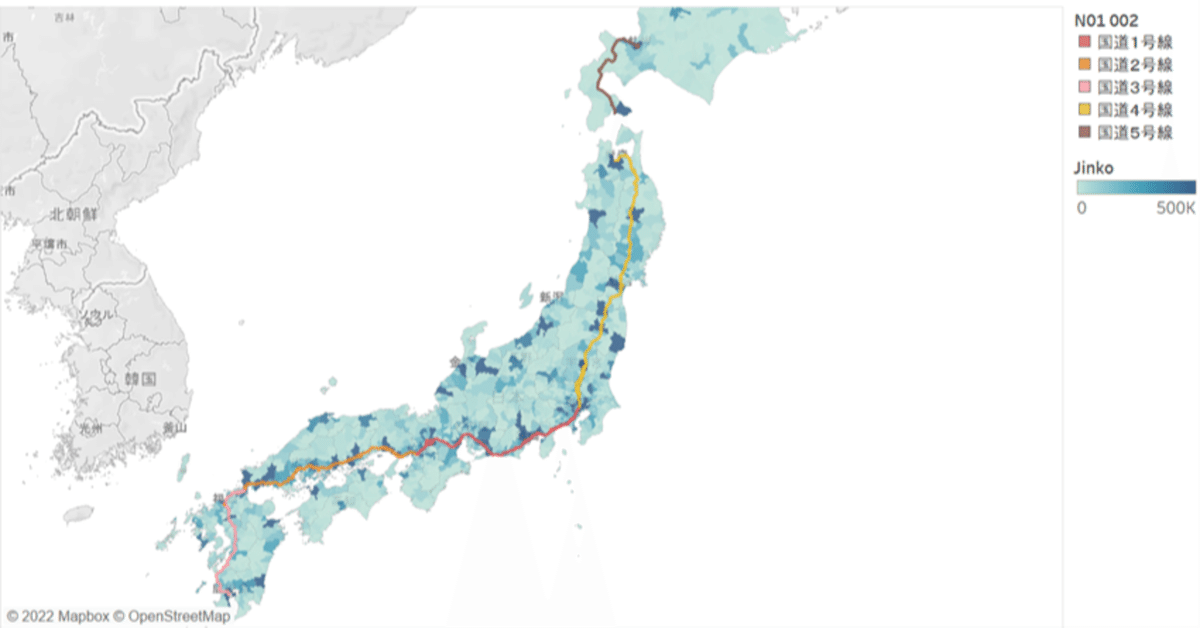

まずは国道1号線から5号線までがどのような配置になっているか見ていきましょう。

ご覧の通り、日本の大都市を中心として札幌から鹿児島までを縦貫しています。これだけでも日本にとってこの国道がいかに重要かが見て取れるかと思います。ちなみに人口マップと重ねるとこのようになります。

市区町村別の人口で色塗りをしたものになりますが、かなりの大都市圏をこの5本の道路だけでカバーできているのが見て取れます。具体的にどのくらいの数になるのか計算してみると、この5本の道路の通る市区町村の人口だけで、4,800万人2)を超え、日本人口の40%以上をカバーすることになります。そんな重要な国道1号線から5号線、1本ずつその歴史を見ていきましょう。

国道1号

国道1号はご存じの通り、東京の日本橋から大阪の梅田に至る旧東海道に沿った道路になります。東京の中心・横浜市・静岡市・浜松市・名古屋・京都市・大阪府と日本の中心部を貫く道路になり、沿線の人口は1,260万にも及びます2)。

この道路の期限は江戸時代の五街道のうちの一つ、東海道及び京街道の経路をほぼそのまま踏襲しています。ただし、箱根付近のルートは実際の東海道とは異なっており、箱根七湯を通るルートになっていますが、こちらは明治時代に国道を選定する際に福沢諭吉が行った判断の為と言われています。福沢諭吉は、外貨獲得と間に外国人を集める観光資源が必要であると考え、人気のあった温泉である箱根温泉を巡るルートを交通の便が良い道路にすべきであると進言したため、現在のルートになったといわれています。

国道への指定は1876年の太政官達第60号による分類

国道2号

国道2号は国道1号と接続し、梅田から北九州に繋がる山陽を横断する道路になります。こちらは旧山陽道を踏襲する形で指定された国道ですが、もともとの山陽道は京都から大阪を経由せずに九州に向かう道路であったものを、明治の指定の際に、大阪起点の道路へと変更がされています。こちらも瀬戸内の大都市を経由する道路となっており、沿線人口は890万人にも及びます2)。

国道への指定は1876年の太政官達第60号による分類

国道3号

国道3号は北九州から博多を通り、熊本側から鹿児島市へ至る、九州を縦貫する道路となります。長崎街道の一部、唐津街道、薩摩街道を踏襲する形で指定された道路となり、沿線人口は392万人に及びます。

このルートは薩摩藩の参勤交代のルートと重なり、九州の主要な宿場町が重なる領域となり、現在の九州の主要な交通機能を担っています。3号が北陸へのルートでもなく、仙台へのルートでもなく、九州の縦貫道路である点は、九州の中国などへのアクセスという戦略上の面以外でも、明治の政治家の重鎮が薩長で占められていたこととも関係があるかもしれません。

国道への指定の起源は1885年の内務省告示第6号「國道表」

国道4号

国道4号は国道1号と同じく日本橋を起点として、北関東・東北地方を縦貫し、青森市まで続く北日本の大動脈となる道路です。こちらも国道1号と同じく江戸時代の五街道の一つである日光街道や奥州街道を踏襲する道筋となっており、延長が836kmと国道の中では最も延長が長い道路なっています。埼玉・栃木・福島・宮城・岩手・青森の主要な都市を通るルートとなっており、沿線人口は771万人に及びます2)。

この道路は国道指定後も長らく整備が遅れており、悪路が多いことで有名であったそうです。現在では頑張れば1日でこの区間を通行することが可能ですが、1958年時点ではしっかりと舗装された道路は少なく、車で丸2日を要したようです。舗装が遅れたのは、もしかすると、会津や南部藩など明治政府と敵対した地域と重なるからかもしれません。

ちなみにこのルートは松尾芭蕉の「奥の細道」の前半部分と重なります。江戸時代でも細道といわれるような悪路であったのかもしれません。

国道への指定の起源は1885年の内務省告示第6号「國道表」。

国道5号

国道5号は函館から小樽を抜け、札幌へと抜けるルートとなり、北海道では、唯一の1桁国道となります。もともとは1973年に札幌本道という名前で作られた道路をもととしており、北海道開拓に最も重要な路線として日本初の本格的な長距離馬車道として建設されたものでした。そのため、ほかの1桁国道と異なり、新しいルートであるため、道路幅も広く、はじめから整備が行き届いた道路なっています。現在でも、沿線人口は165万人となっており、北海道の人口の30%を占める主要道路となります。

5番目の国道が北海道ということで、明治政府がいかにロシアの南下を防ぐために北海道の開発を行うことに腐心していたかがうかがえます。

起源は1873年の太政官布告第364号であるが、現在の国道5号ルートの指定は1907年の改正「國道表」。

次回へ向けて

さて1号から5号までの国道を見ていきましたが、歴史的に非常に重要な役割を担った道路であることがうっすらわかったかと思います。一方で、昔からあった道路に名前を付けたものが多いため、現代の歴史の関わりは5号を除いて薄くなっております。番号が大きくなるほど、現代の歴史ともかかわりが生じてくるため、そちらも今後ご紹介する機会があればやりたいと思います。

最後に

私の働くデータインサイトでは、"地図×データで新しい未来をつくる" ことを目指して、様々なデータとテクノロジーを活かした取り組みを進めています。

現在、コア技術である地図AIエンジンを活用したモバイルアプリを開発・運営しており、事業拡大のためにデータサイエンティスト、アプリエンジニア、フロントエンジニア、デザイナーの仲間を募集しております。

ご興味いただける方は遠慮なく私か、こちらまで(https://datainsight.jp/contact)ご連絡いただければ嬉しいです!

参考

1. 一般国道にはいわゆる道路だけではなく、山道・航路なども含まれる

2. 以下国道と沿線人口の対応

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?