自転車でめぐる関東十八檀林(6)

第6回は水戸駅からスタートし、常福寺や番外寺院を巡ります。

https://goo.gl/maps/PoUqMuKzBk4PeYLS9

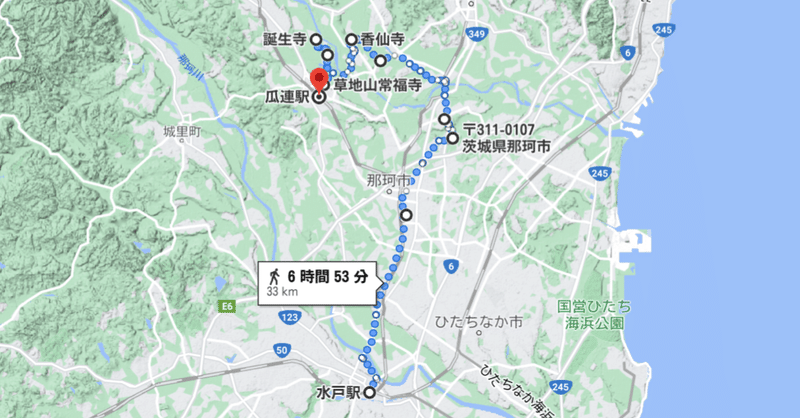

今回は『檀林巡路記』に示されたコースではなく、向山常福寺跡・香仙寺・誕生寺・瓜連常福寺を巡る33.0 km、徒歩だと6 時間 53 分のルートです。

『檀林巡路記』が作られた江戸時代後期には、常福寺は瓜連と向山の2ヶ所がありました(後述)ので2ヶ所とも巡ります。

特急で11時5分に水戸駅に着き、水戸駅から向山まで棚倉街道を行きました。今回もGPSCyclingのルートを参照しました。

万代橋から那珂川を越えます。

菅谷には常福寺末の浄運寺跡があります。浄運寺の開山は常福寺12世の朱梅上人で、慶長11年(1606)の創建です。現在は墓地のみが残っています。

第9番の内 向山常福寺跡

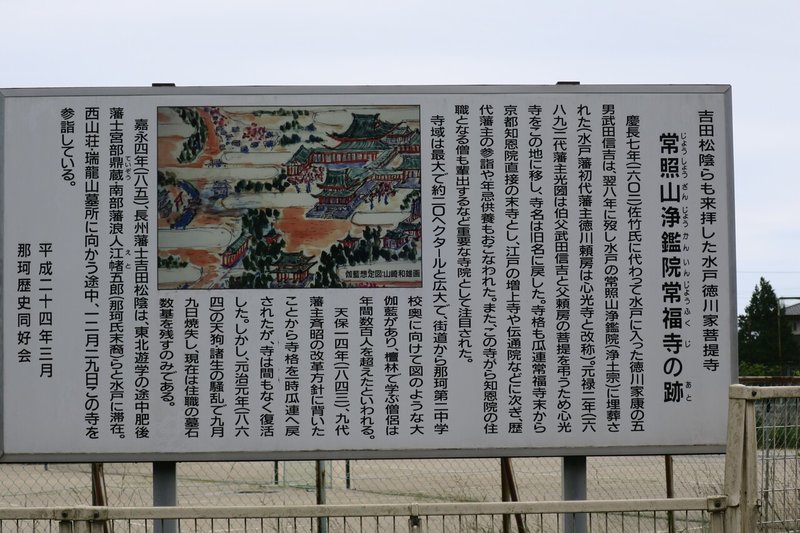

那珂市立第二中学校の入口に向山常福寺の説明板があります。かつての檀林の跡地に中学校があるのも何かのご縁でしょうか。

向山常福寺について少し説明します。

慶長8年(1603)に水戸城主武田信吉(徳川家康の5男)が死去すると、水戸の善徳寺で葬儀が行なわれ、火葬の地に信吉の院号にちなんだ浄鑑院が建てられましたが、承応元年(1652)に心光寺と改称しました。

貞享4年(1687)に徳川光圀によって向山へ移転することになり、元禄2年(1689)に伽藍が完成すると、改めて浄鑑院とし、水戸徳川家の菩提寺となりました。このことが常福寺の立場を揺るがすことになりました。

光圀が亡くなると、宝永5年(1708)に常福寺は向山と瓜連を兼帯し、瓜連には院代が置かれるようになりました。

時代は下り、常福寺は徳川斉昭の社寺改革に反対する姿勢をとったため、天保14年(1843)に瓜連に戻されるなど処罰を受けましたが、翌年(弘化元年)に斉昭が隠居したことにより向山に戻りました。

しかし元治元年(1864)9月9日に天狗党によって向山常福寺は焼失しました。あらかじめ危険を察知した住職らは8月20日に水戸霊屋(円浄寺)に避難して無事でした。(留守番が天狗党に殺されたという説があります)

慶応元年(1865)に緑岡(水戸市)に移転して再興することになりましたが、明治維新によって中止されました。

向山常福寺の跡地は農地となり、往時の面影はありません。

額田方面から見た棚倉街道と向山。水戸家の墓所瑞龍山へ向かう途中に、ここを通ったようです。

額田には引接寺があります。開山は浄鑑院3世益誉融心上人で、元禄9年(1696)に徳川光圀によって建立されました。それで山号が光圀山なんですね。

久慈川を渡ります。かつてあった幸久橋の脇の歩行者や自転車の通れる橋を通りました。

番外 香仙寺

香仙寺は永享4年(1432)常福寺3世了智上人が師である聖冏上人13回忌報恩のために建立しました。

また境内には聖冏上人が『選択集』の注釈書『決疑鈔直牒』を著した伝説のある直牒洞(じきてつどう)があり、直牒洞の石仏が茨城県の文化財に指定されています。また香仙寺のシイが県の天然記念物に指定さています。聖冏上人もこの椎の実を食べていたのでしょう。

再び久慈川を渡り、誕生寺へ向かいます。久慈川を渡る橋は少ないのでルートが限られます。

聖冏上人が岩瀬明神から賜った八稜鏡の舞台といわれる春日神社の鏡ヶ池に寄りました。朝日姫の伝説もあるそうです。

番外 誕生寺

聖冏上人誕生の地に常福寺3世了智上人が寺院を建立し、寛文2年(1662)常福寺18世相閑上人が光明寺として再興し、徳川光圀が元禄13年(1700)に誕生寺と改称させました。また境内には聖冏上人の産湯として用いられた誕生水の井戸があります。

誕生寺から少し戻って、河岸段丘を登ると常福寺です。

第9番の内 瓜連常福寺

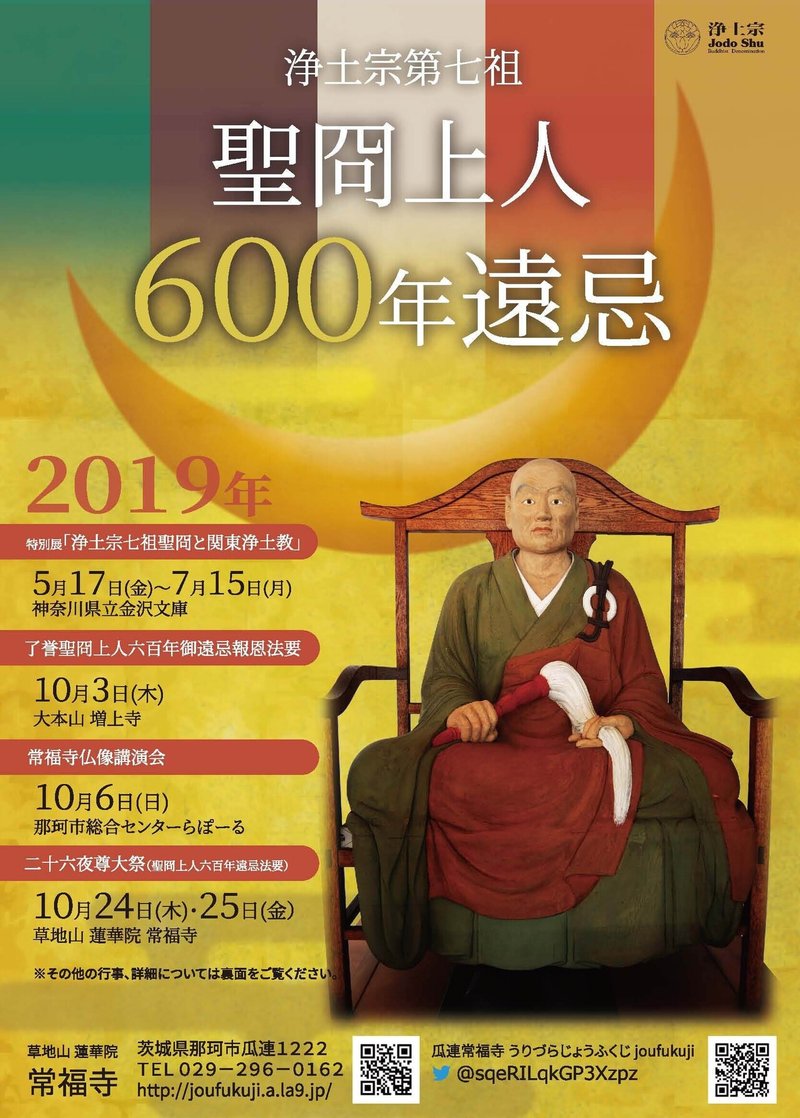

常福寺は了実上人によって延元年中(1336~1339)に建立されました。了実上人は浄土宗の第6祖です。そしてその弟子が浄土宗第7祖聖冏上人です。

聖冏上人の命日にあたる旧暦9月26日・27日には、二十六夜尊大祭(六夜さん)が行われます。今年は10月31日・11月1日になります。

聖冏上人は令和元年(2019)に600年遠忌を迎え、金沢文庫で特別展が行われたことは記憶に新しいところです。

常福寺をお参りして、瓜連駅の時刻表を見ると、次の水戸駅行きの電車は50分後。さらに瓜連から水戸まで約30分かかるので、水戸駅まで自転車で戻ることにしました。

途中銀山寺跡を通り、20㎞を40分かけて水戸駅まで行きました。

https://goo.gl/maps/6ZvuMC4v2B6DBfee8

今回は3時間30分くらいかかりました。次回は結城弘経寺を巡りたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?