東日本大震災から12年。当時の心境を振り返る。

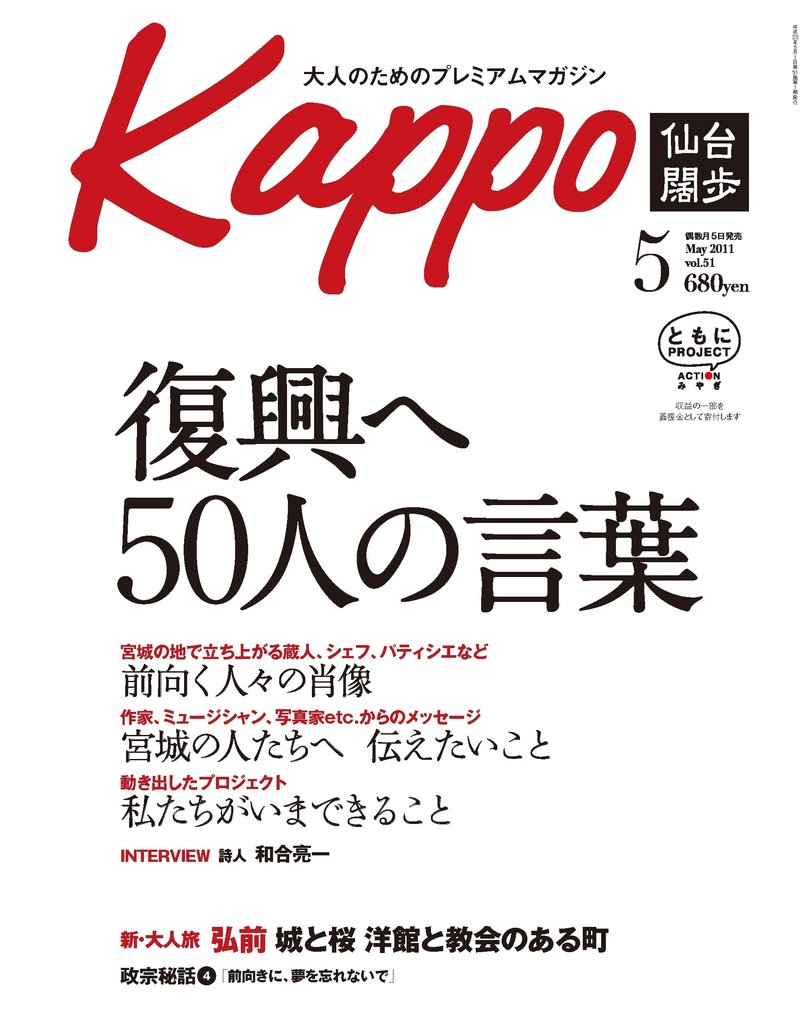

Kappoの編集長をしていた頃、東日本大震災が起きました。4月5日に発売する雑誌が震災の影響で20日遅れました。そのKappo51号の巻末に書いた原稿を再録します。タイトルは「鎮魂、そして希望」。

「2011年4月14日木曜日。東日本大震災から35日目、Kappoの校了日を迎え、最後の原稿を書いている。35日間ずっと迷い続けていた。自分はどうあるべきか。Kappoはどうすべきか。何が出来るのか。この方向で正しいのか。答えはいまだ出ていない。

自分たちも被災者であり、多くの不自由の中での制作再開となった。発売延期となった20日間の猶予を使って走り出した。日々変化する情勢と限られた時間の中で、編集作業を行った。

震災から1週間後、ラジオ3の報道カーと一緒に七ヶ浜や荒浜などの被災地を回った。「がんばろう」「ひとつになろう」「日本の力を信じます」。ライフラインが回復するにつれ、次第に伝わってきた言葉たち。それらの言葉を軽々と吹き飛ばす被災地の現実が目の前にあった。瓦礫の山を前に呆然と立ち尽くした。

ずっと言葉を探していた。この状況を説明してくれる言葉を。萎える気持ちを叱咤してくれる言葉を。自分の気持ちを代弁してくれる言葉を。

3月26日、仙台フィルによる復興コンサートに赴いた。テーマは「鎮魂、そして希望」。レクイエムとして有名なサミュエル・バーバーの「弦楽のためのアダージョ」が流れた時、涙が零れた。「急ぐことはない。まずは祈ろう。そしてその後、前を向けばいい」。そんな主催者のメッセージが伝わってきた。死者を想う時間のないまま、日常に戻ることを急かされているような気がしていた。弔いの時間を与えられ、自分の気持ちが切り替わったことを感じた。

同じ頃、写真家の宍戸清孝さんから「希望をテーマに写真を撮るべきではないか」という申し出があった。Kappoのクリエイターたちの言葉も支えになった。

福島の詩人・和合亮一さんの存在を知ったのも同じタイミングだった。ツイッター上で発信する、震災をテーマにした詩が話題を呼んでいた。「詩の礫」と名付けられたそれらの言葉は、即興性と圧倒的な臨場感とともに多くの読者を獲得していた。「福島からはこんなにたくさんの言葉が生まれているのに、震災後の宮城はどんな言葉を発信しているのだろうか」。取材で詩人と話しながら、ずっと同じことを考えていた。宮城の出版人はいまどんな言葉を発しているのか? この問いは自分に突き付けられたものだった。

気持ちは定まった。「さまざまな想いや言葉を一冊の本にまとめよう。今できるのはそれしかない」。報道とは違ったスタンスで、震災体験や気持ち、歩みを記録すること。宮城への想いを集めること。それが編集方針になった。荒蝦夷が『仙台学』の発行再開を決め、震災特別号を出すことにも大いに勇気づけられた。

それから3週間が過ぎた。取材原稿やメッセージなど、すべての原稿を読み終え、すべての写真をセレクトし終わった。たくさんの宮城への愛が詰まった本になったと思った。さまざまな想いが詰まった一冊になった。その評価は読者の皆様にお任せしたい。

今、私は巻頭特集で取り上げた男たちの写真を見ている。再起を語る男たちの目を。目は雄弁だった。言葉以上に決意を語っていた。

女川で家も仕事場も失った後輩と、壊滅状態の町を見下ろしながら話した時も同じことを感じた。「若者たちが集まって、将来のヴィジョンを語っています。被害は大きかったけれど、必ずこの町を復興させます」。自ら言葉を発し、自ら行動する。進むべき道が見えている男の顔は逞しかった。

いつか穏やかな気持ちで振り返られる時が来るのだろうか。今はまだ想像できない。長い時間がかかるだろうし、多大な困難が待ち受けているだろう。それでも前に進まなくてはならない。次の世代のために。

「私たちはこの宮城とともに生きていく」。これからずっと、一生涯、寄り添いながら。今言えるのはこんなにシンプルな言葉だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?