ボーボボ毎日連載のコメント欄がなにかとアカデミックな件

■ボーボボの"interesting"としての面白さ

『ジャンプ+』というアプリにて昨年7月から毎日1話ずつ更新されていた

伝説的ハジケギャグ漫画『ボボボーボ・ボーボボ』が

本日をもって最終回を迎えます。

コロナウイルスが猛威を振るい、全世界の日常からあらゆる「当たり前」を奪い、社会が混迷を極めた昨年。

そんな昨年にあって、平成10年代の漫画でありながら、

令和に生きる我々の想定する「当たり前」を凌駕した展開を毎日連発し、

笑顔や明るい感情をもたらした本作は、さながら幸せを伝染する善玉ウイルスでした。

私は小学生の頃にこの漫画を集めていましたが、

5巻まで買ったところで母親から「こんな漫画買うのやめなさい」とマザーストップが入り、

泣く泣く継続購入を打ち切った過去があります。

あとはアニメを見たり本誌連載をときどき読んだりしていたくらいで、

実際に最終話まで通してちゃんと読んだのはこの毎日連載が初めてでした。

改めて読むと、誇張無しで

「子供の頃で寝る時に見た夢の内容をバラバラに繋ぎ合わせて、登場人物だけボーボボキャラに差し替えてるのかな?」

とか思ってしまうくらい、本当に脈絡のない展開ばかりで感心してしまいます。

それなのにちゃんと爆笑できるのだから、まさに唯一無二の感性です。

ただ、今回毎日ボーボボを読んでいて、今まで気づかなかった面白さがあることを知りました。

その面白さとは、今までは不条理しかないと思っていたボーボボ世界は、

秩序だった緻密な世界設定のもとに成り立っている可能性に関する分析の面白さのことです。

"funny"というより"interesting"としての面白さと言うべきでしょう。

それに気づかせてくれたのは、各話のコメント欄でした。

ともに毎日連載を追っていた同志には共感してもらえると思いますが、

話数を重ねるにつれて、各話で起きたバトルや現象の考察を行う同志が

コメント欄に次々と登壇する事態になっていました。

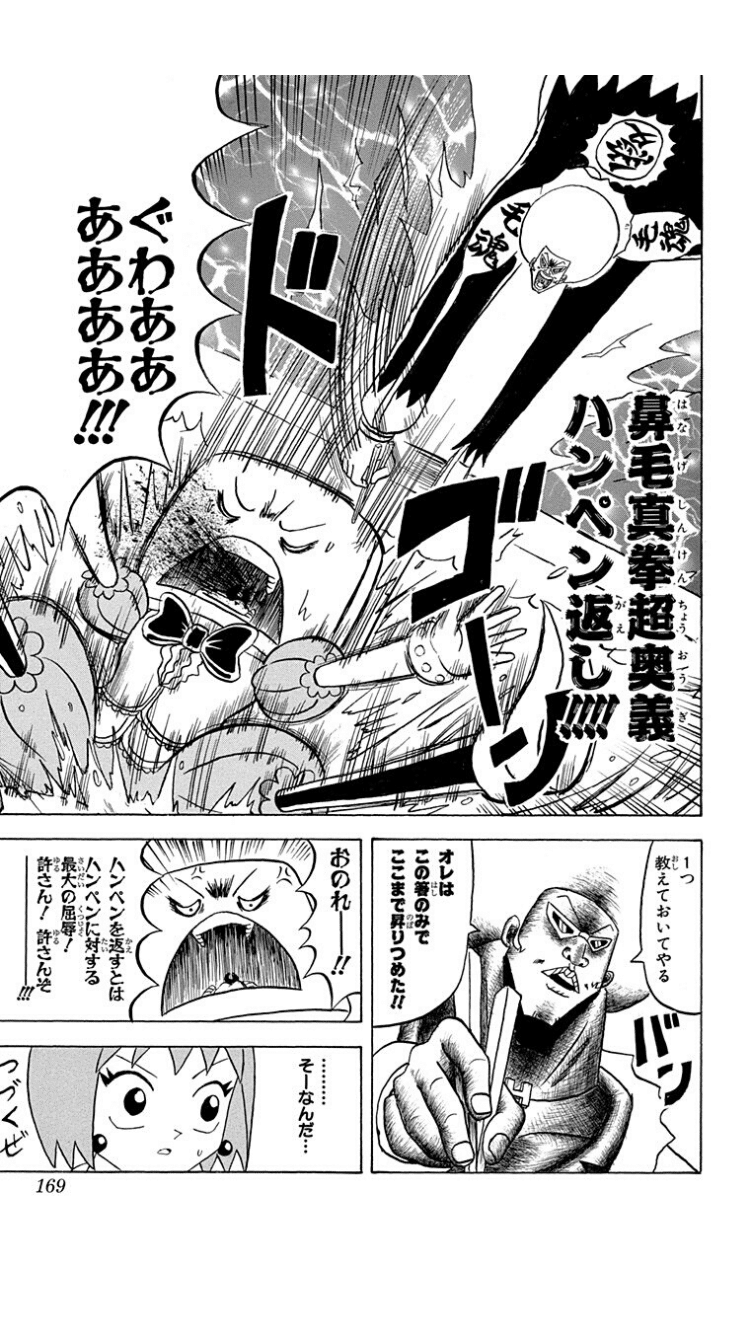

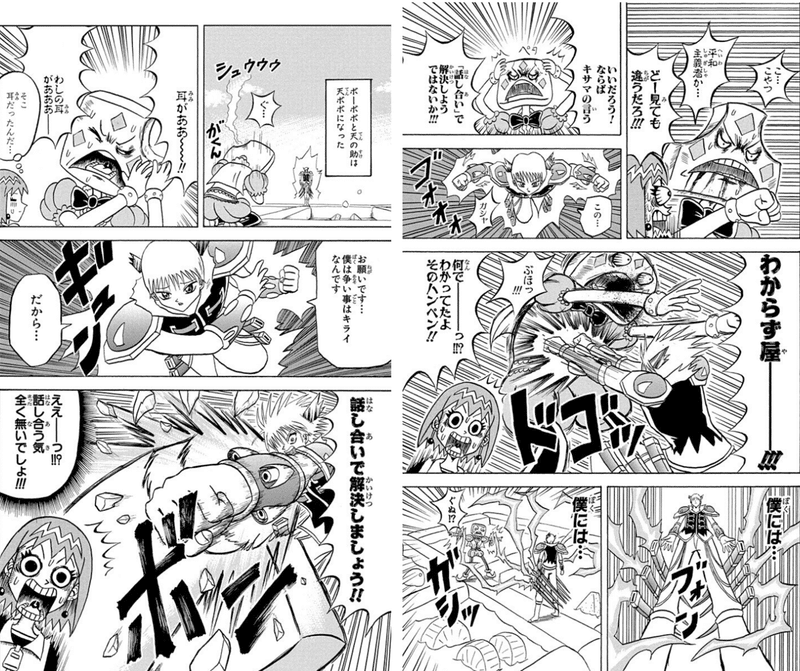

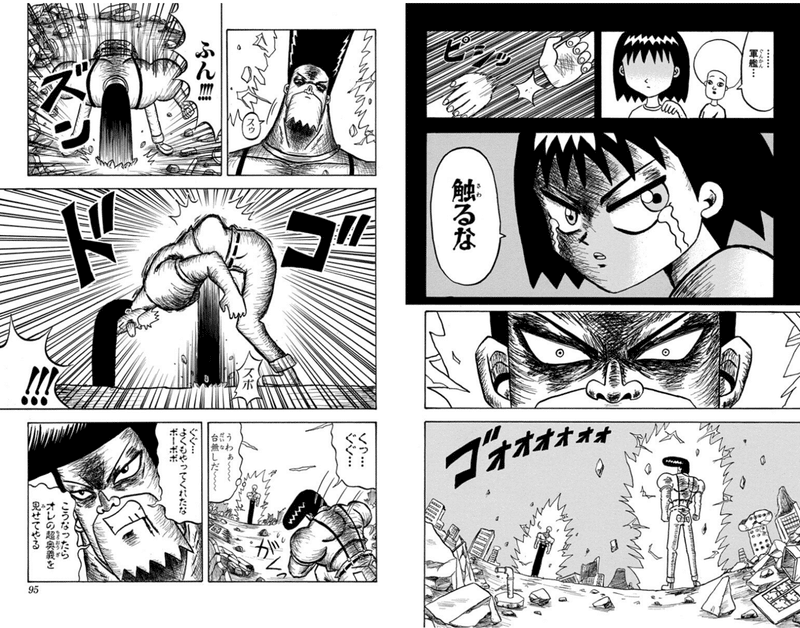

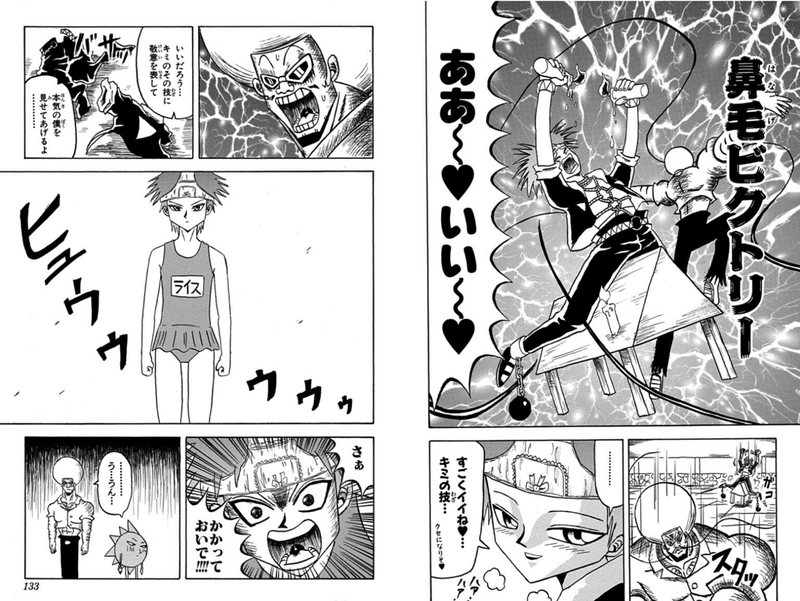

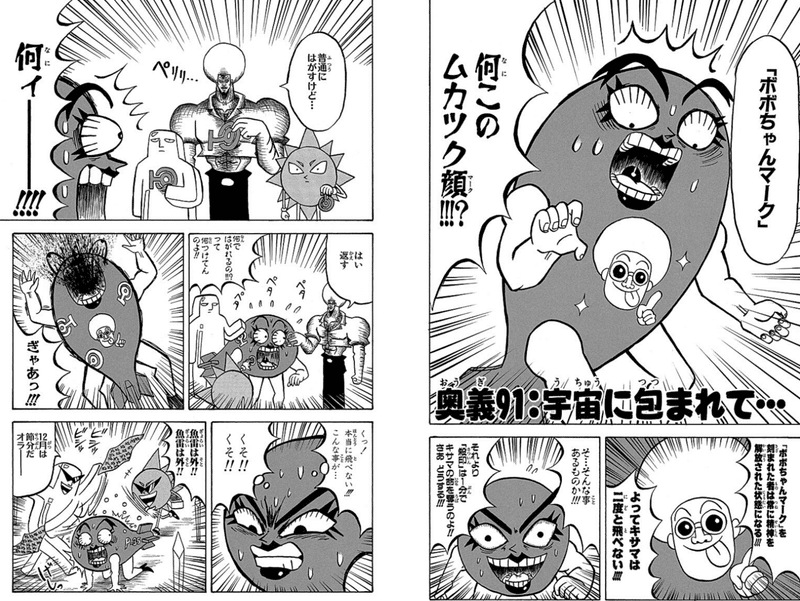

たとえば、ハンペンとの戦いを例にみてみましょう。下記のページを読んで貴方は何を思うでしょうか?

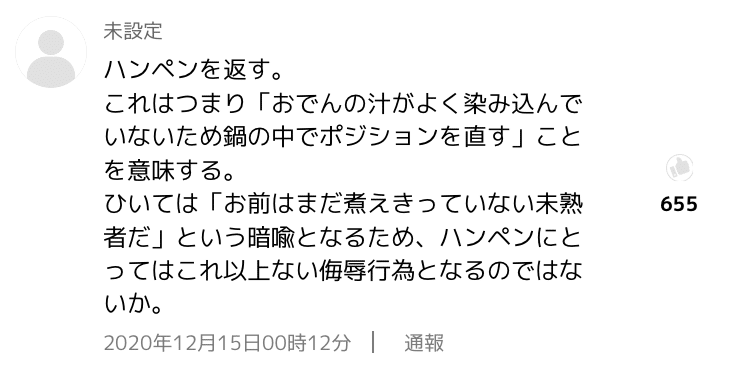

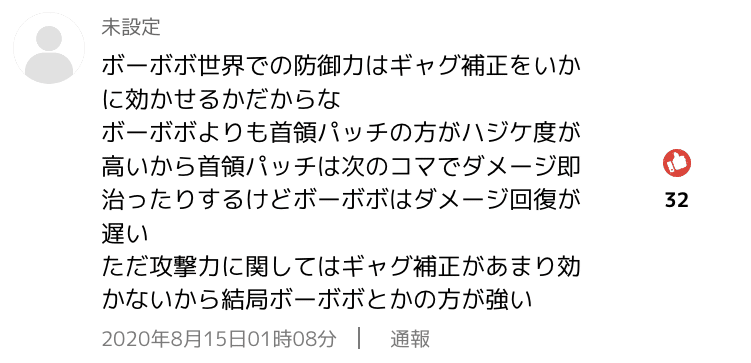

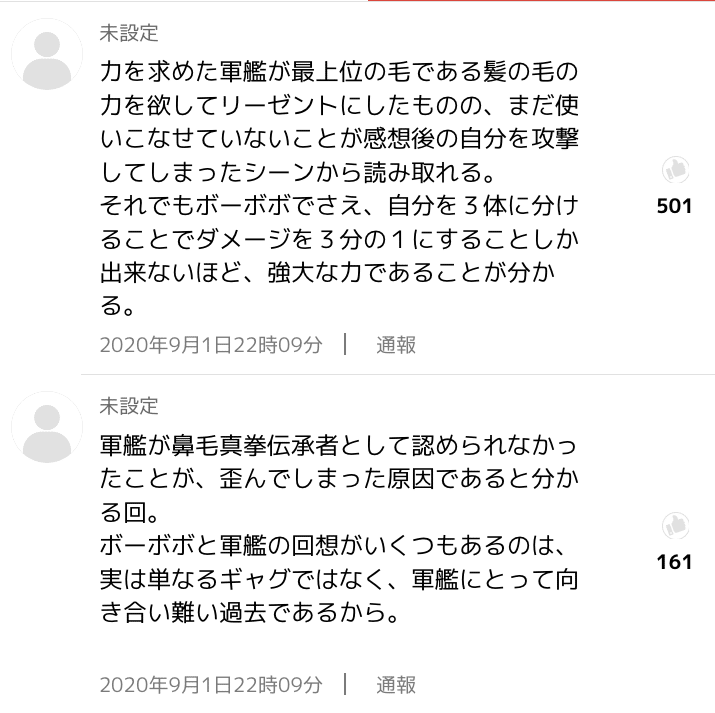

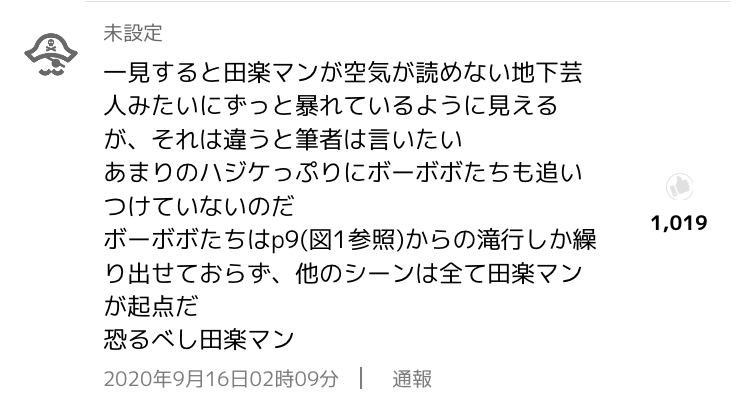

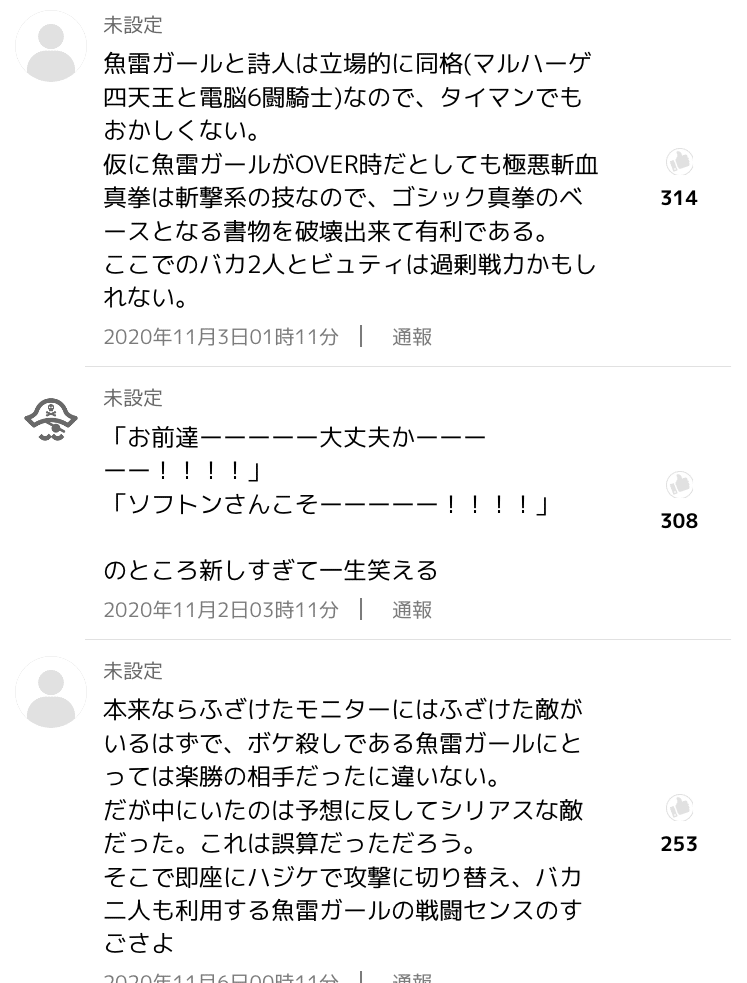

ここは話数でいうと152話ですが、その頃にはとっくに下記のような一つ一つの発言の意図や戦況の分析をするコメントで咲き乱れるようになっているのです。

ボーボボは毎日0時に更新されていたのですが、↑に関してはいずれもたった12分でここまで解き明かしています。分析がすでにクセになっているのです。

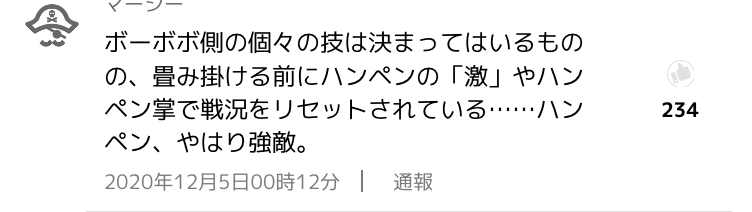

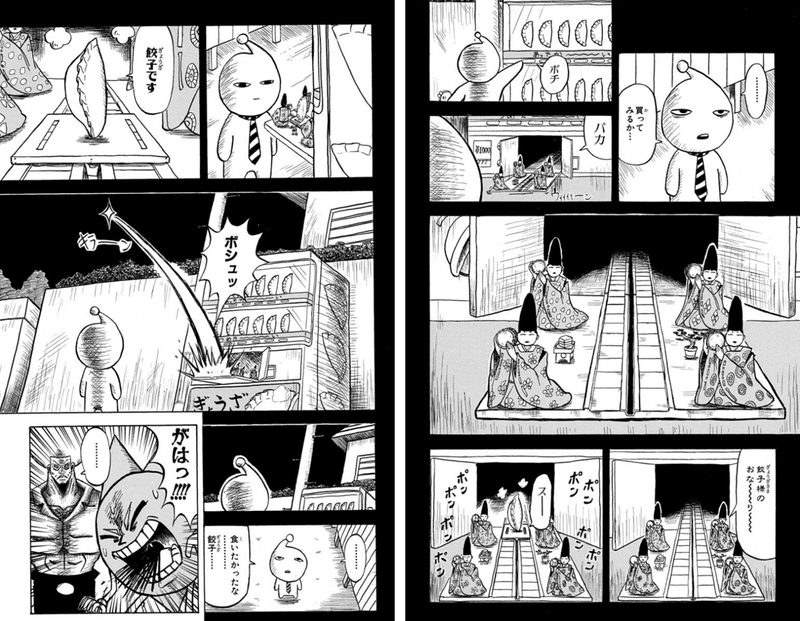

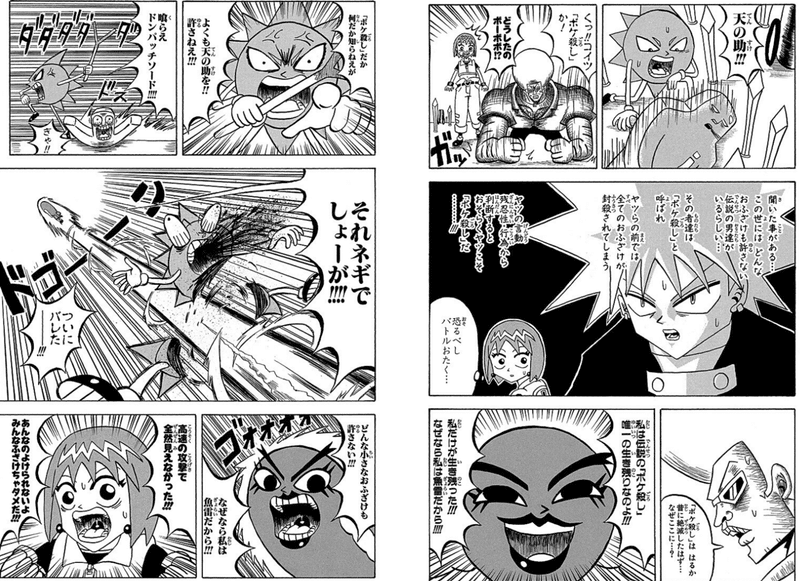

同様に、全く脈絡のないギャグが展開される↓のページですが、

↑を見て↓のような分析がそう簡単にできるものでしょうか?

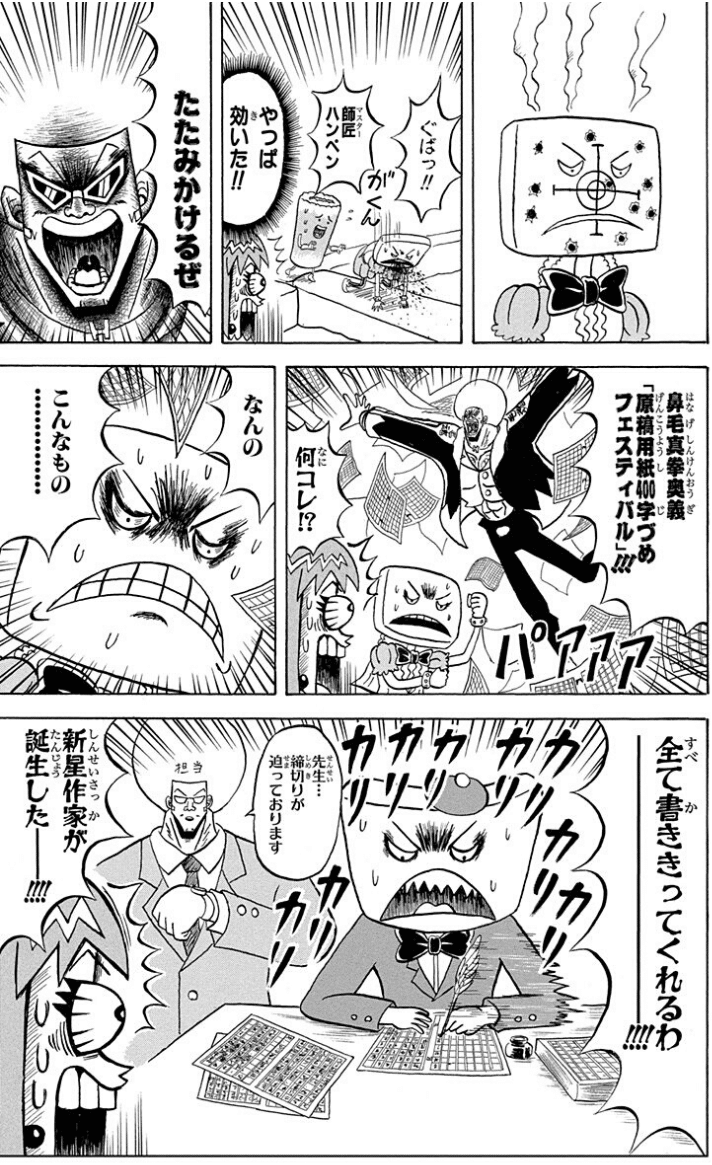

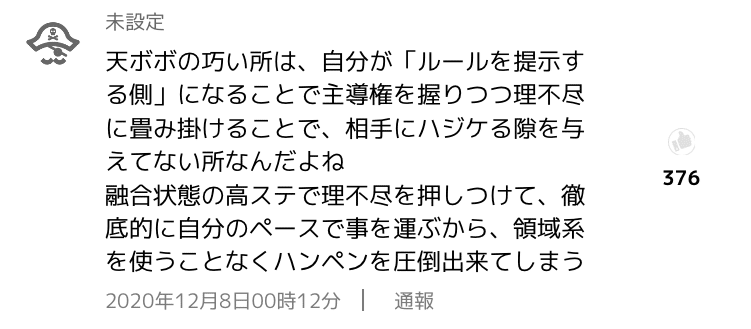

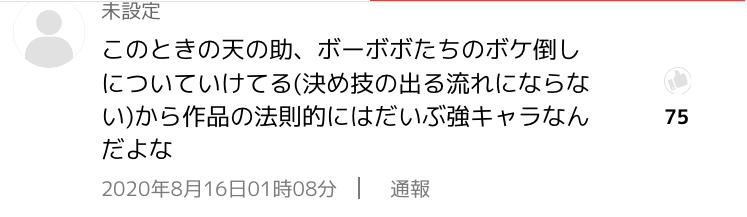

さにら、ボーボボと天の助が合体した「天ボボ」の戦いぶり↓をみて、

下記のような分析をしているのです。

明らかに他の不条理系ギャグ漫画では類を見ないコメントがなされているのです。

本記事では、こういったボーボボに関する様々な分析や考察がなされるコメント欄のことを『ボーボボ学会』と称し、学会での思潮の移り変わりを振り返っていきます。

当たり前のようにネタバレしているので、その辺気にする同志は読破してから本記事を読んでください。

ちなみに下記は私が残したコメントの中では比較的いいね数が伸びたコメント。

このコメント以降の話で、「ボーボボ学会」という単語を使ったコメントがいくつか現れて嬉しかったものです。

(コメント者仕様になってないのはスマホ機種変して別アカウントに切り替えてそっちから参照しているためです。信じてください)

■懐古期:1話~29話 (ボーボボ登場~亀ラップ辺り)

毎日連載の黎明期ということで、

ボーボボという作品そのものを懐かしむコメントが目立つ時期です。

各話で笑った箇所の共有はもちろん、

ボーボボの思い出を語ったり、ボーボボがどんなに素晴らしい作品かを教えたり、和気あいあいとした歓迎ムードです。

ボーボボがどれだけ世の中に求められていたかがわかります。

▼読者おおよろこび

しかし、「ボーボボ学会」と名乗れるようなアカデミック色はまだ見られず、「ボーボボ酒場」とか「ボーボボ公民館」とかのほうが相応な感じです。

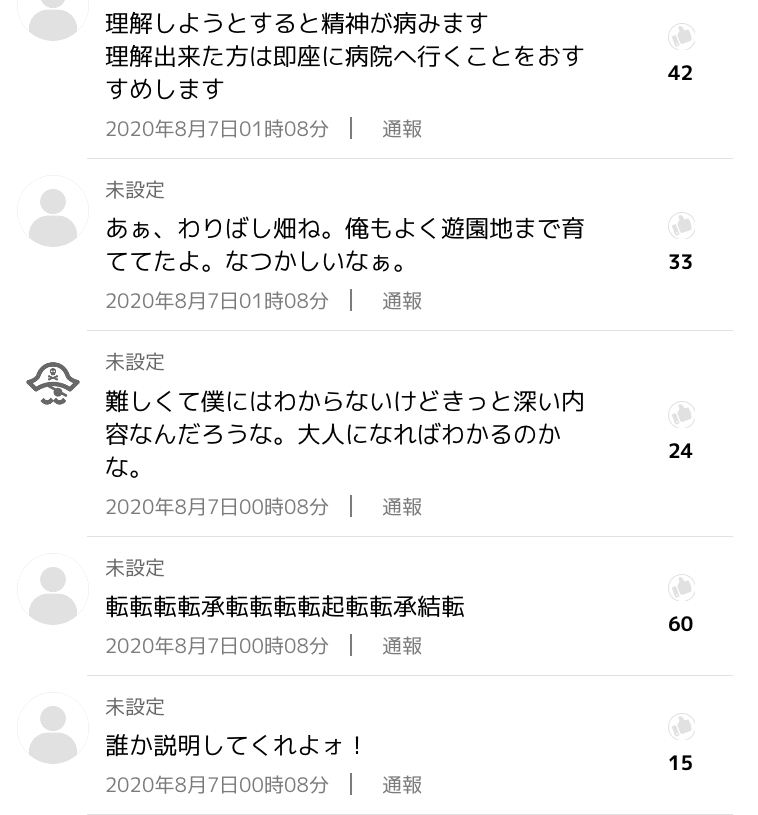

また、下記のタイプのコメントは、ここに限らず最終話までずっと出てきます。

①自分がウケた箇所の共有

漫画のコメント欄でよくあるタイプです。感想をシェアしたくてコメント欄を見ているのだからあって当然のコメントです。

▼思い思いのウケポイントを語っている

②ボーボボ制作秘話

ボーボボに関する裏話や豆知識を蓄えた人々が色々教えてくれています。真偽のほどは不明です。

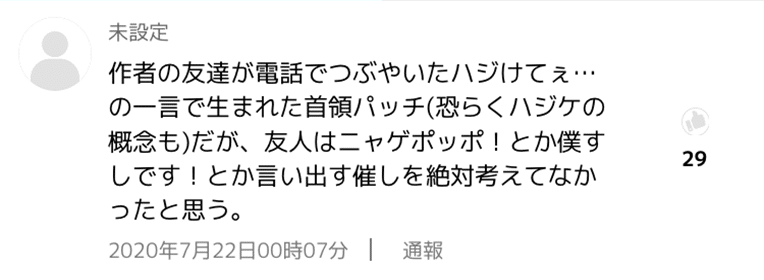

▼首領パッチの誕生秘話

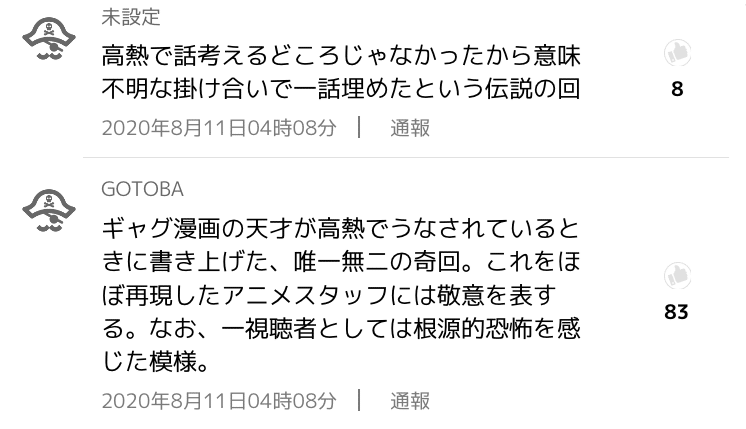

▼亀ラップ回の真相

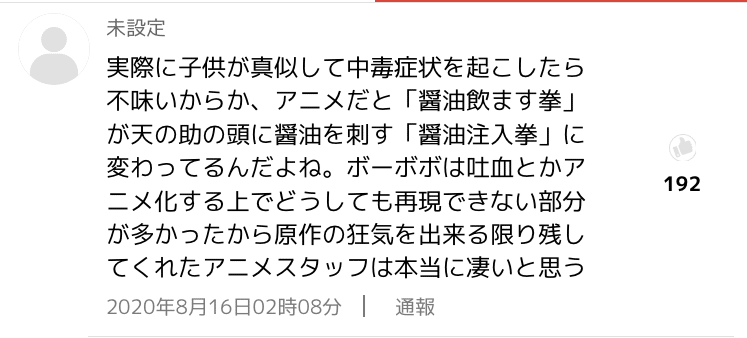

▼アニメ制作時の配慮

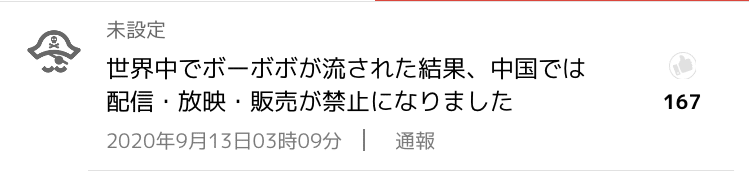

▼中国のボーボボ事情

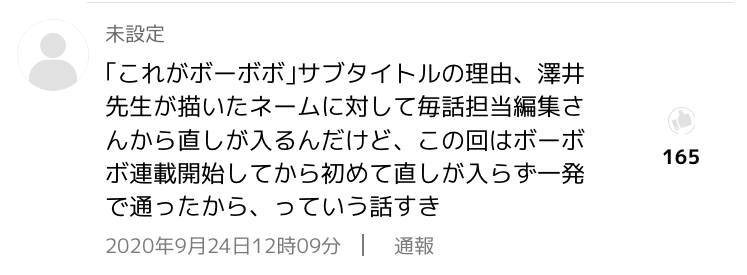

▼サブタイトルの理由

③各回の総括

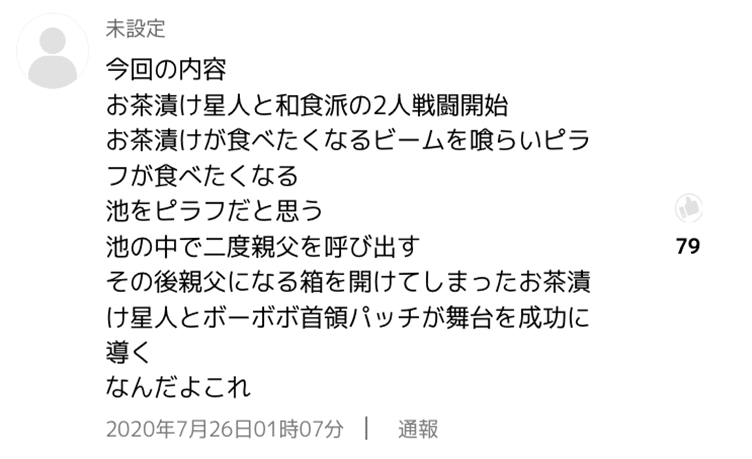

展開が混沌としている回で多数見られます。意味を理解するために、その回で起きたことを列挙するのですが、たいてい何の成果も得られません。

▼「整理しても無駄」という事実に打ちのめされるのみ。

▼混沌とした回は無力感に苛まれる声が多数。

次の30話からボーボボ学会の礎となる理論を提唱する同志が現れました。

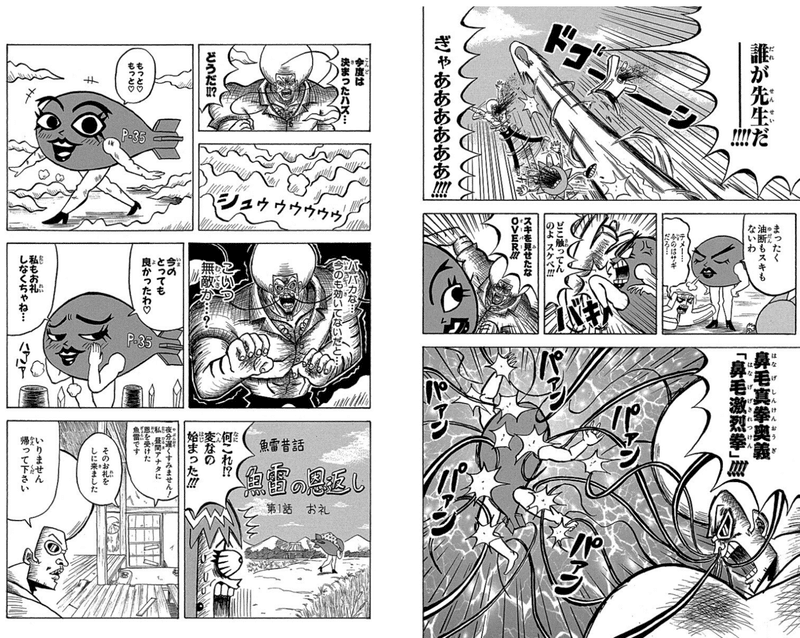

■ハジケ理論認知期:30話~56話(ところ天の助戦~邪血館)

30話というと、2話から凄まじい(見た目の)インパクトを残し、

本作のレギュラーキャラにまで上り詰める「ところ天の助」とのバトル回です。

ここまででもソフトンやカツなどボーボボに善戦した強敵はいましたが、

首領パッチ級のハジケとボーボボに融合を余儀なくさせるまで追い込む強さを持ち合わせた敵は天の助が初めてです。

さらに言えば、専門用語で言う「ハジケシステム」を利用してくる最初の敵が天の助だったのです。

天の助戦では下記のようなコメントがあります。

エビデンスは乏しいものの各人なりに仮説を立てています。

私はそのコメントを読んで「面白いこと考えるなぁ」と思っただけの凡人でしたが、

きっとここから好奇心豊かな一握りの読者たちが気づき始めたのでしょう。

「何もかも不条理だと思われていたボーボボだが、深層には法則性を見出せる世界設定があるのではないか」と。

奇妙な偶然で、へっぽこ丸がバトルマニアとして解説を始めたのも天の助戦が最初です。

ボーボボのバトルは法則化が可能である事実を読者もへっくんも同時に感じていたのです。

この回を皮切りに、強い敵が現れるたびに、学会はさまざまな学説で賑わうようになります。

結果だけ見ると、ところ天の助こそが読者に「知」をもたらした「知恵の実」だったのです。

「知恵の実」はリンゴでもイチジクでもなく「ところてん」だったのです。

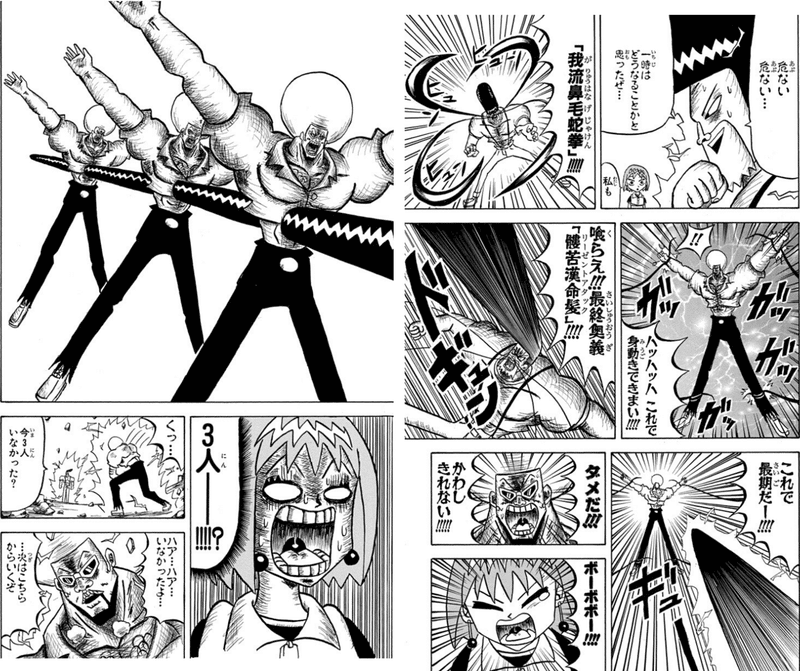

特に、軍艦編の下記の描写に関する考察は私も思わずうなってしまいました。人一倍努力したのに生まれを理由に拒絶された軍艦の少年時代の回想終わりからの場面です。

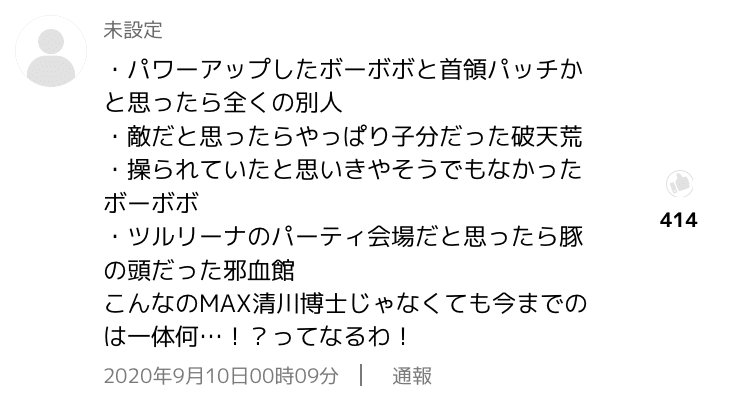

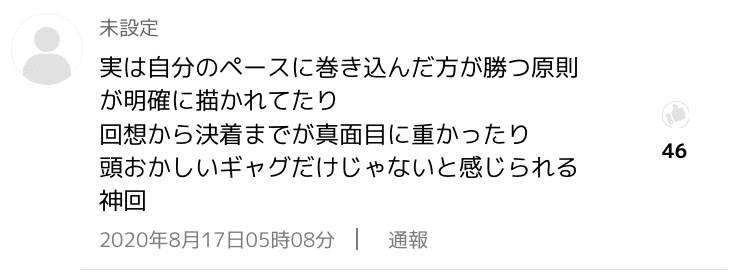

相変わらず誰にも読めない展開の応酬ですが、↑に対して下記のような分析をした学者たちがいました。

「ふざけ」と「ふざけ」の隙間にそっと腕を入れて、切ないバックボーンを掬い上げる。この時期に出てきた学説のなかで私が最も気に入った学説です。

しかし、まだ全体的に分析の甘さがあり、

ただ「不条理ギャグ漫画を馬鹿真面目に秩序化するギャップ」を面白がっている状態にも見えます。私もそうでした。ここまでは"funny"の領域でした。

しかし、次の時期から実にアカデミックな分析が散見されるようになります。

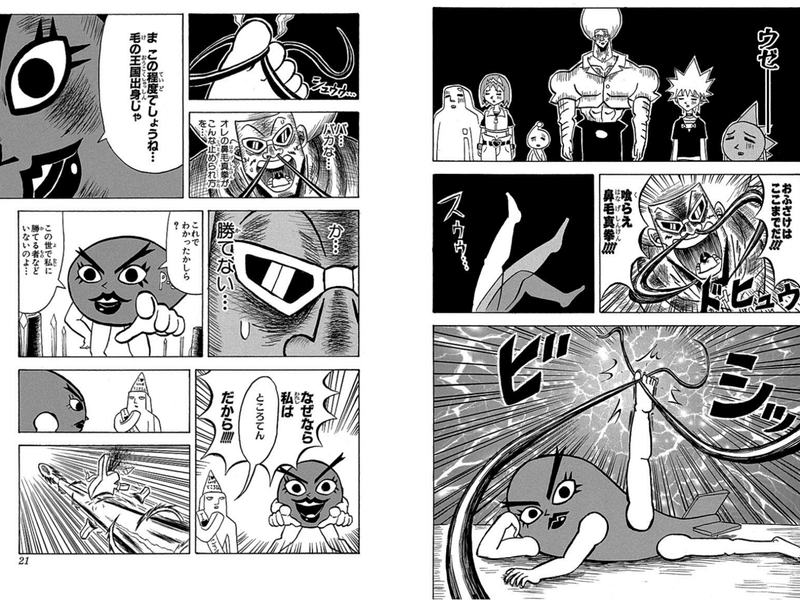

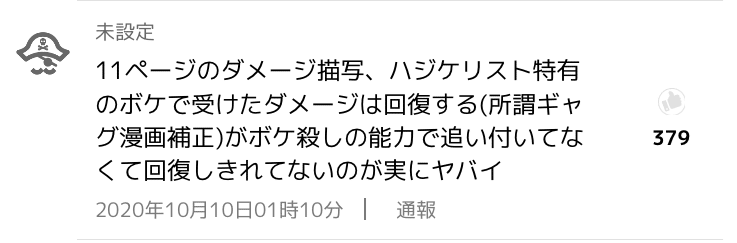

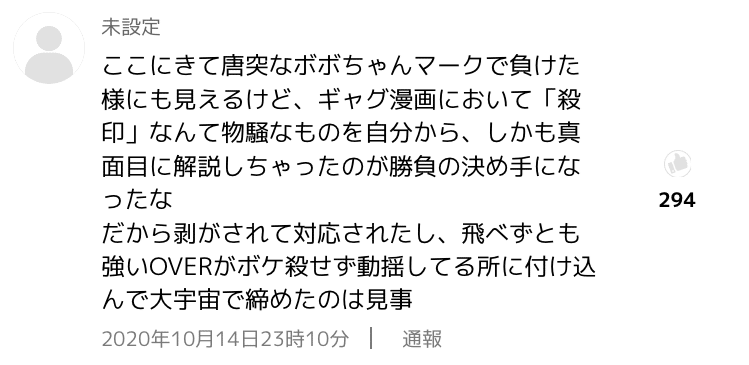

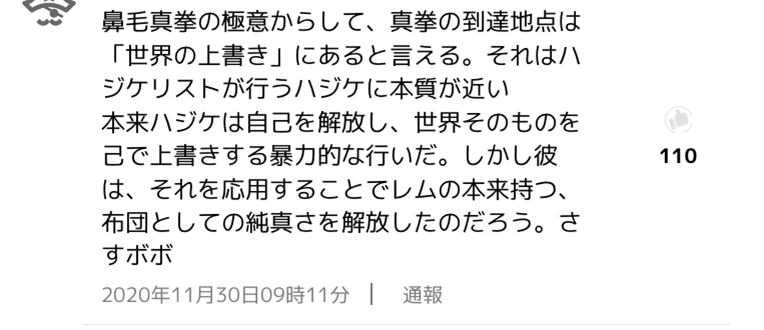

■ハジケ理論確立期:57話~91話(Zブロック基地編~魚雷ガール戦)

この辺りから、作品内でハジケシステムの存在を示唆するような発言や描写が増えてきました。

首領パッチ戦以来のハジケエピソード対決(しかも肉体へのダメージフィードバックONモード)にしろ、

ハジケブロック基地の存在にしろ、

キングオブハジケリストという称号にしろ、

ボケ殺しが脅威とされている理由にしろ、

「ハジケ」がバトルにおいて有利な状況を形成する要素であることを物語っています。

あくまでも推測で学説を唱えていた学者たちが、

作品内でとうとうハジケシステムの存在に言及されたことで、

真理を追究する勢いはますますヒートアップしていきました。

各編で登場するボスキャラも、

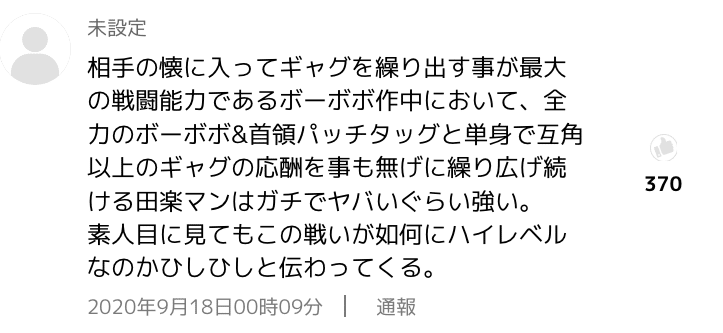

自らハジケエピソードで勝負を仕掛けてくる田楽マン、

ボーボボ一味をツッコミに回すレベルのハジケを見せるライス、

自らがハジケの塊のような存在でありながら相手のハジケを無効化してくる魚雷ガールなど、

ハジケが勝敗の鍵を握ってくる敵ばかりであり、

議論の過熱化はとどまることを知りませんでした。

特に魚雷ガールはこの時点の登場でありながら、

最終話まで最強格としての位置を落とさなかったキャラクターであり、

一つのバトルの中でボーボボたちの心を何度も折った、真の強敵でした。

ボーボボ一味がハジケるたびに潰してくるくせに、自分は存分にハジケまくってマイペースを保ち続ける。

鼻毛神拳でもダメージを与えられない鉄壁の防御力、肉弾戦においてもボーボボをボコボコにする腕力。

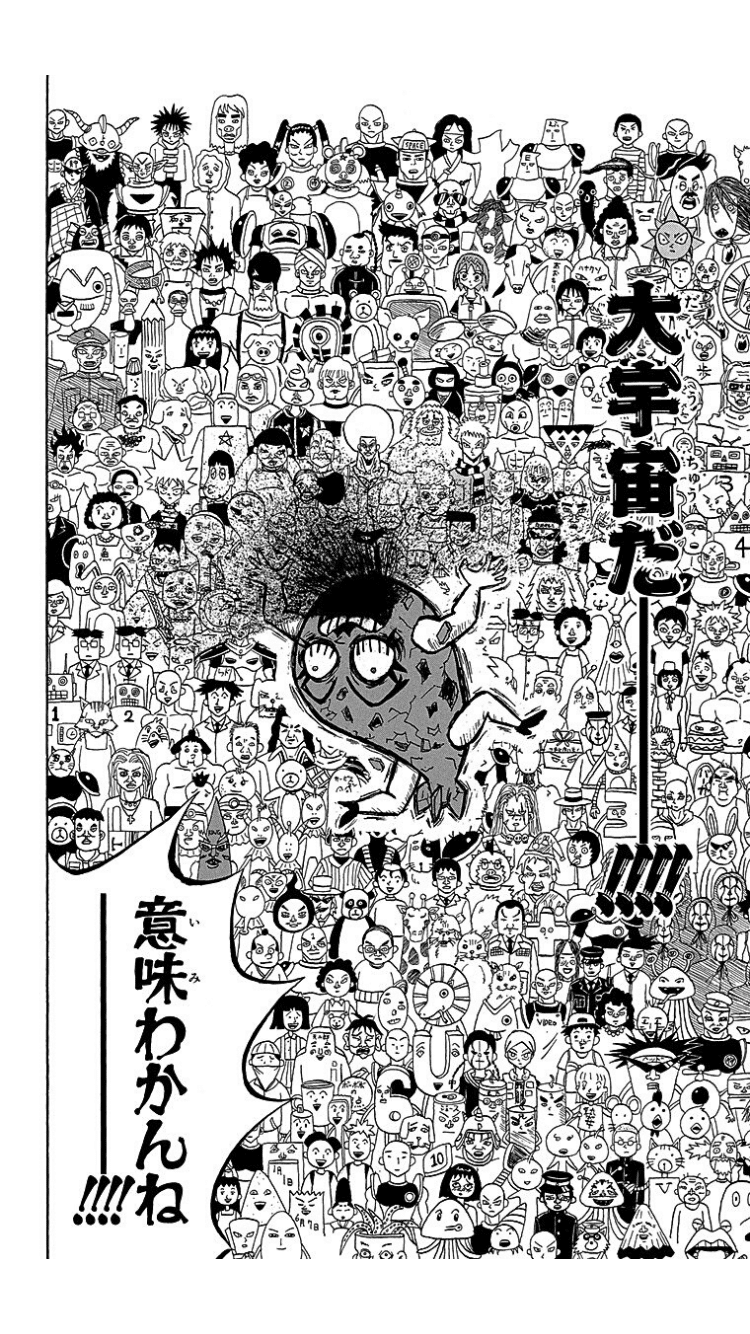

ボーボボは彼女に対して、ボーボボワールドで精神を解放させて、ボケ殺しを無効化し、ボーボボたちのペースに乗せたまま領域を閉じることで、

魚雷ガールのガードを下ろすことに成功し、

鼻毛神拳奥義のラッシュによって最後には「意味わかんねー!!!」というハジケリストにとって最大級の賛辞を吐かせる。。。

ハジケ勝負の最高峰と言えるバトルでした。

ここらの学説は関心を惹くものばかりで、個人的にボーボボ学会の最盛期だと思っています。

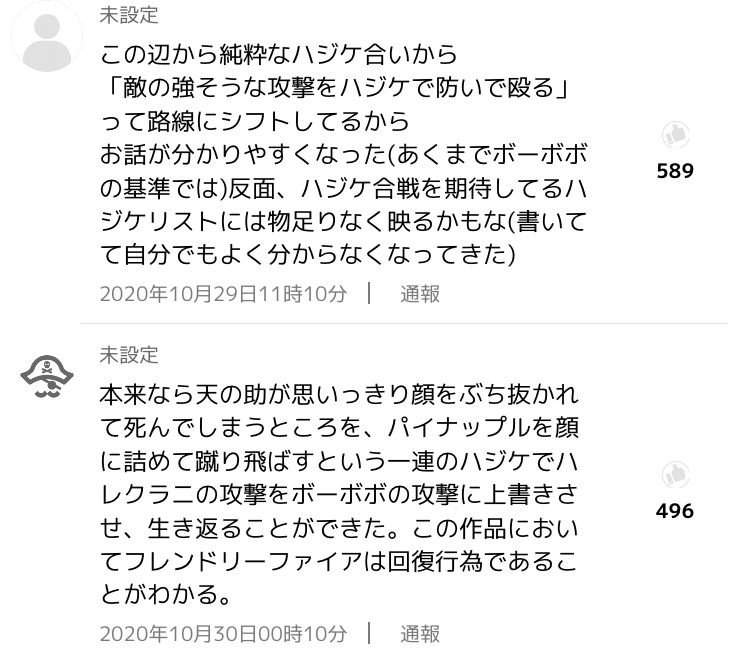

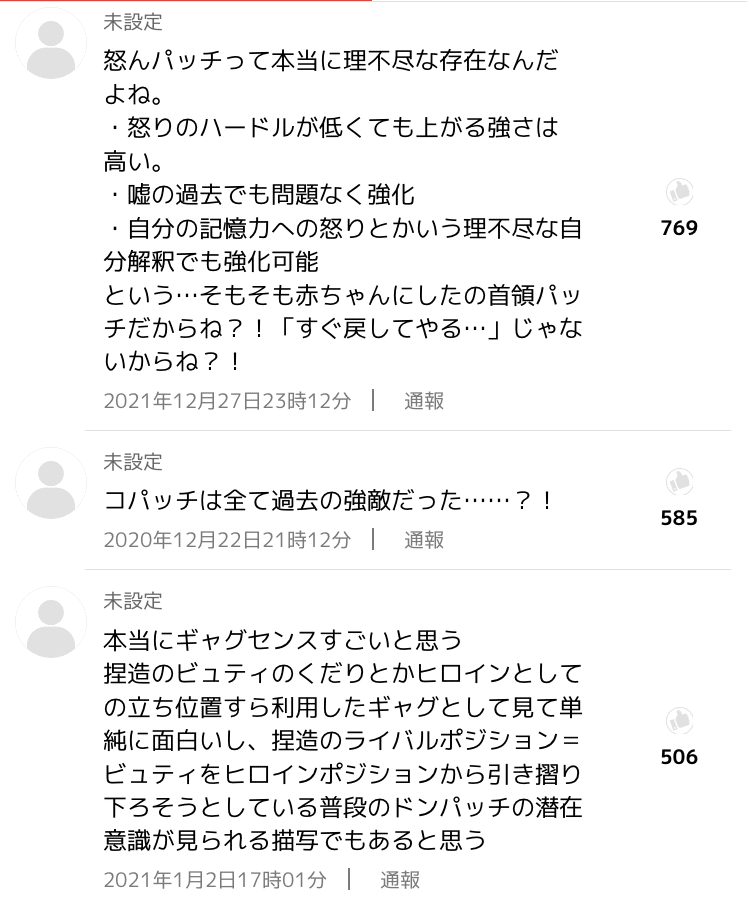

■ハジケ理論乱立期:92話~230話 (列車編 ~ ビービビ戦)

純粋なハジケ勝負の割合が強かったのはここまでで、

ここから最終話まではハジケとは別のベクトルの強さを持った敵に対して、

ボーボボたちがハジケを応用してどう立ち向かうかが見どころの話が多くなっている印象です。

もはや学者たちの分析対象は下記のようなバトルに関する内容にとどまりません。

読者全員が、バトルだけでなく一つ一つの展開や発言までも「何か裏に意図があるに違いない」と決めつけんばかりに仮説を立てる身体になってしまっているので、学会は様々な長文の学説で溢れ返る光景が当たり前のようになっていきました。

一部ですが、様々な分野の学説コメントをここに残します。

実際のシーンとそれにまつわる学説を並べて見ると、

非連続的でしかなかった支離滅裂な展開でも、

一つの論理に基づいた地続きの展開であるかのように思われせてくれる説得力を持っています。

連載開始当初はただ出された料理をひたすらほおばり腹を満たすような楽しみ方でしたが、

終盤ではその料理に使った材料は何か、どこの国のどんな文化から生まれた料理なのか、どのように調理されたのかを想像する、そんな通な楽しみ方ができるようになっていました。

下記のコメントでも同様のことが言われていますね。

ここまで読者の成長とともにあった連載って存在するのでしょうか。

■ボーボボはすばらしい

以上で、ボーボボ学会の思潮の変遷の振り返りは終わりです。

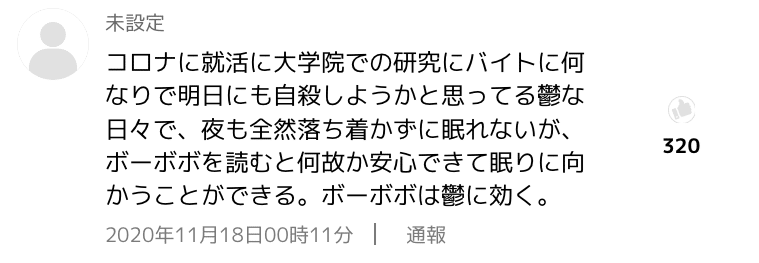

最後に全編通して印象的なコメントをピックアップして終わりにします。

ボーボボが人の心を救っているところをみると自分のことのようにうれしいですね。

そして、上記の点は他のマンガでもそうそうない、類い稀なる特長だと思います。ボーボボ世界では散々人を傷つけたり馬鹿にしていたりするのに、不思議と不快感や嫌悪感は湧いたことがありません。

昨今では過激なエンタメが跋扈して、炎上して、自分はエンタメと不謹慎の線引きくらいできるはずだと自信を持っていても結局世間の風向きに流されて、心の中で批判したりすることがあります。

しかし、ボーボボだけは純然たるエンタメとして堪能することができます。

そのうえfunnyな面もinterestingな面も隙がなく、万人を幸せにできる力を持った作品であることを、今回の毎日連載で実感できました。

毎日連載は終わってしまいましたが、

元気が欲しい時はぜひ全巻購入をオススメします。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?