脊柱の構造と生理的弯曲

昨日はfunctional spine unitを書きました。勉強になりました。

本日は、当たり前の構造です。

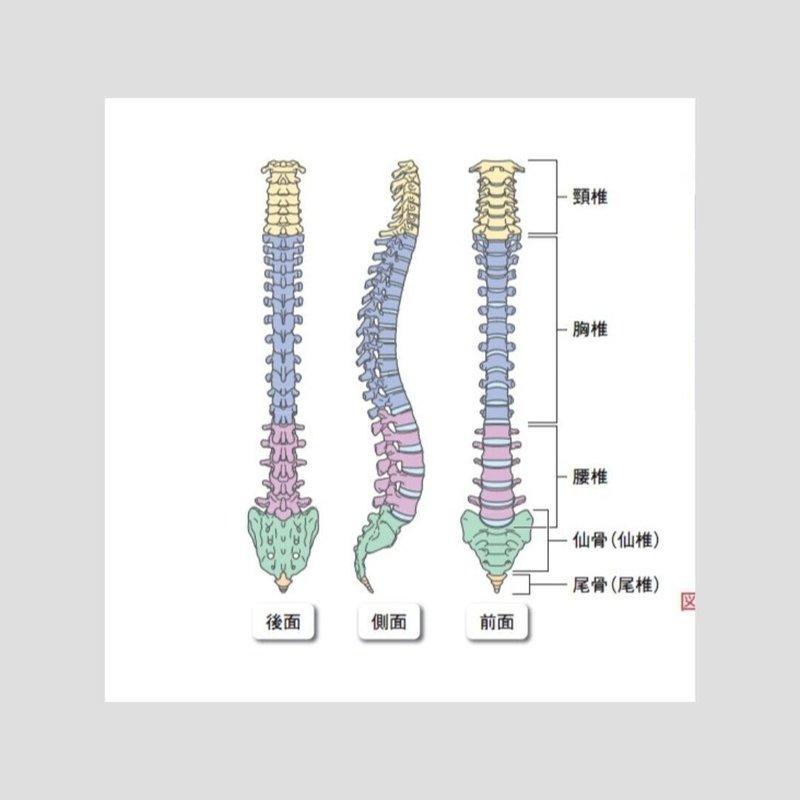

脊椎は上記の図でもしめされるように頚椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨で交際されており、頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個、仙骨、尾骨と多くの骨で構成されています。

脊柱の生理的前弯

ヒトの脊柱では、矢状面で一連の相反する弯曲を呈しています。

正常では、頚椎部と腰椎部は前方凸、後方凹でありこれを前弯(lordosis)と呼びます。また、胸椎部および仙骨部は逆で後弯(kyphosis)と呼びます。

なぜ生理的弯曲は存在するのか?

まず、脊椎の弯曲があるおかげで体を反らす、曲げるときの余裕ができ動きがしなやかになり部分的な負担(骨へのストレス)が減るということ。

その構造のお陰で、圧縮ストレスが軽減されるため、地球にいると垂直方向のエネルギーの分散ができるのではないか?と私は考える。

弯曲の発生

ヒトは胎児の時は脊柱は後弯になっている。これはどの動物でも大体同様になっている。四つ足を基本とするヒト以外の動物は後弯している。

これは四這位時、上方から下方へ重力がかかる際にアーチ上になっているおかげで重力に耐えられるものと私は考えている。上記のエネルギー分散ではなく耐える力になっている。

しかし、ヒトは胎児から成長するにあたり脊柱に対して長軸に重力が加わる。そのため、骨のunitとしてエネルギー分散をしなければ、脊椎の構造は他の動物と似たような形なのでエネルギー方向が変われば骨へのストレスが増大することが容易に考えられる。

立位を取り始めると股関節屈曲筋の牽引力で腰椎が前弯方向へ引っ張られるために前弯が増強し結果として、ヒトの脊柱の生理的湾曲が完成する。

終わりに

私は、比較解剖学が好きです。

どんな分野かというと、ヒトと他動物を比較して筋の構造を考えるというものです。面白い。

脊柱はヒトと他動物に大きな違いがあります。上記したようにストレスのかかる方向が違うのです。

腰痛を紐解く時、ヒトの発生も理解するのではないか?と空想じみたことを考えて今日は終わりにしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?