巴里の子に與へし冬の歌

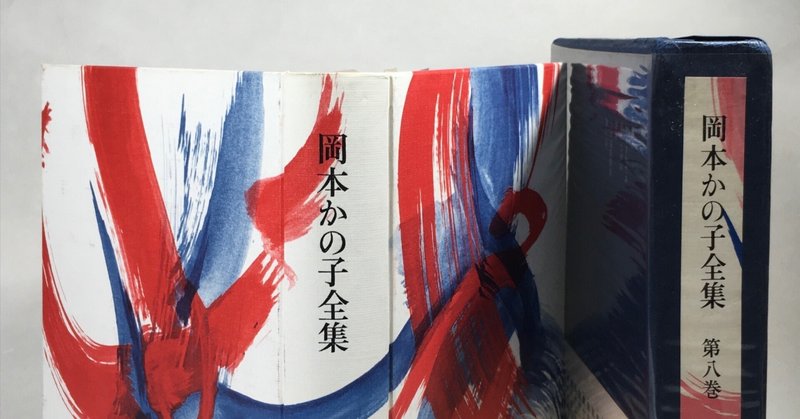

装畫=岡本太郎、装幀=栃折久美子)短歌(全)

かの子が十二歳の頃から終生詠じ続けた全短歌を集大成した一巻。ある古本屋の店頭に出ていましたのでありがたく頂戴しました。簡単に紹介するには膨大すぎます。ここでは、パリにいる息子、岡本太郎を想う短歌をいくつか拾ってみましょう。

巴里の子に與へし冬の歌

日の本の山に焼かれしやはらかき木炭の火にあたためやり度や

日の本は火桶の火をばかき起し蜜柑むく頃ぞ巴里も寒きか

母性はうたふ

日の本の男[を]の子のあゆみこの春もせいぬ[三文字傍点]の岸に歩むか汝[なれ]は(子は巴里に在り)

阿波の音のすがしさ遠き子を想ひ寂しむこころにひびきて

をみな子に與へられたる天地[あめつち]のひとつのものぞ一人子の汝は

じつはたまたま何日か前に岡本太郎自身がパリ時代について次のように語っているのを読んだところでしたので、これらの歌はいっそう意味深いものに思えました。「万博の思想」岡本太郎+針生一郎(インタビュアー)[『デザイン批評』第6号、風土社、昭和四十三年七月一日]より。

《僕は小学校一年で、四つ学校を変えたんだよ。それはみんな、先生との闘いなんだ。先生や近所の大人たちとの闘い。口でやりあって。だから、先生たちはえらくおれにコンプレックスをもっていたね。子供に腹のそこから馬鹿にされるとこたえる。いい先生にはもの凄くよかったけどね。ちょっとでもごまかす先生に対してはピシャッとやっちゃう。それでいつでも変人扱いにされたね。それはもう子供の頃、小学校に入る前から、そうだった。小学校に入ってからもそうだった。ずっとそうだった。それから、パリにいって途中まで。だからひどく不幸だった。毎朝、顔をみるとガッカリしてね、ゾーッとしていたね。悲しくってね。ひどい、ゆがんだ顔をしている。それが、むこうのインテリの連中、バタイユを中心とした仲間と付合うようになってから、それでよかったんだという、つまり矛盾をのりこえる意志が出て来た。それがずい分救いだったな。》(p146)

母親としてはこんな太郎が心配でたまらなかったのではないでしょうか。

《もし、バタイユたちのグループとか、パリ生活というものが僕になかったとしたら、相当長い間グラグラしてたろうね。本当にそうだったよ。もうトコトンまでこちらの価値が認められないっていうようなことがしょっちゅうあったわけだね。》(p147)

《世間から駄目だとか、無視されればされるほど、だから、おれには価値があるんだ、と。意味があり、価値があるからこそ、無視されてるんだ、否定されてるんだ、というふうに僕は思うわけ。でなければやり切れない。他人の価値判断で自分が生き始めるとしたら、もうその瞬間から本当の人間でなくなってしまう。本当には生きられない。一番悲劇的なところに自分を置いとかないと、生甲斐というものはないんだなあ。だから、芸術家は嫌われなくちゃあいけない、といってみたり、ますます格好悪いものを作って嫌われたりなんてことをするわけなんだけど、それは逆説でもなんでもないんで、本当にそれだけが核みたいなもんだよ。》(p147)

岡本太郎は、心底、世間から認められたかったんでしょうね。今のところその人生の目的は達しているように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?