現代の日本は幼少年も青年も老年も、凡て新しい詩に親しむ時代に近づきつゝある

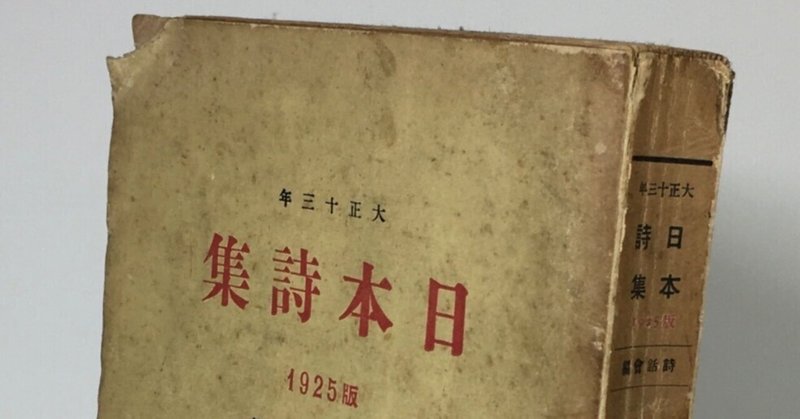

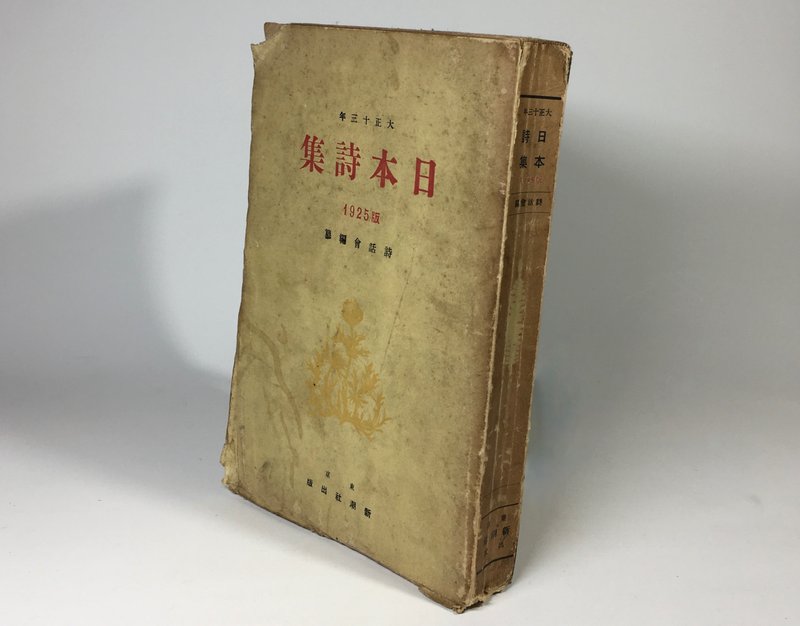

『大正十三年 日本詩集 1925版』もおひさまゆうびん舎にて。どんな名前が詩人として認められていたのか、教えてくれるようでもあり、他にもいろいろな人がいるのになと思ったり。なお、このアンソロジーは大正八年から十五年まで八冊刊行された。「詩話会」は次のような団体である。

詩人団体。1917年(大正6)11月から26年10月まで続いた。川路柳虹(りゅうこう)、山宮充(さんぐうまこと)らの提案で、1916年に創刊していた『感情』(萩原朔太郎(はぎわらさくたろう)、室生犀星(むろうさいせい)発行)、『伴奏』(川路発行)、『詩人』(柳沢健(けん)、富田砕花(さいか)、山宮、日夏耿之介(こうのすけ)、西条八十(やそ)、白鳥省吾(しろとりせいご)発行)に属する詩人たちが参加し、しだいに会員は増加した。年刊『日本詩集』は19年に創刊されたが、21年に民衆詩派系の詩人に対する反発から、北原白秋、日夏、西条、柳沢、山宮、茅野蕭々(ちのしょうしょう)、三木露風(ろふう)、竹友藻風(そうふう)が脱退した。この会はほかに『日本詩人』(1921.10~1926.11)という機関誌を通巻59冊出していちおう公的役割を果たした。発行所はいずれも新潮社が受け持った。

[角田敏郎]

「序」にこう書かれている。

詩壇もその創始以来、半世紀に近く、大正五六年来特に吾が文芸界の先駆をなして来た観があるが、昨年度に於ける重なる現象としては、過去の文献の整理期を思はせるやうな研究評論の見え出したことと、詩の表現が益々普遍化され、或は最も急激に世界思潮に触れやうとする傾向とである。

然しながら、所謂既成詩壇と言はれてゐるその中心を形成する詩人も、三十代の青年であり最新進と思はれる詩人との間にも十年以上の隔りがないのを見れば、吾が詩壇は泰西のそれに比して、いかに若いかゞ知られる。殊に童謡の勃興等を見ても、まことに現代の日本は幼少年も青年も老年も、凡て新しい詩に親しむ時代に近づきつゝある。更に詩壇が地方在住の詩人をも重視してゐることは他の文壇に見るべからざるもので、国民としての年齢の点からばかりでなく、広さに於ても大きい包容力を持つてゐる。

これはもちろん明治以降の「現代詩」に限ってのことではある。明治以前には漢詩の詩壇も俳句の結社も全国にわたって多数あったはずで(明治以降ももちろん存続していました)、その下地があっての上でのことのように思われる。まさに地方の代表みたいな宮沢賢治や中原中也が短歌からスタートしたように。

筆者などは詩壇にも詩の歴史にも明るくないため、このアンソロジーを見ても半分くらいは知らない名前である。「おやっ」と思ったのは萩原恭次郎の作品が三点採られていること。「生活」「旅行」「ヲンナ」。いずれも記号や罫線が視覚的な効果を発揮している意欲作である。掲載全作の写真を掲げておく。

そして本書と同じ年に刊行されたのが萩原恭次郎の代表作『死刑宣告』(長隆舎書店、大正14年10月18日)。奥付けだけから言えば、ちょうど半年後に出ている。復刻版だが、『死刑宣告』から、その見開きを三点ほどかかげてみると、上記の三作との違いがハッキリ分かる。半年(?)でかなりぶっ飛んだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?