光あれ、とジュリア・ブロックは歌う。

あけましておめでとうございます。

年末年始はずっと、米国クラシック界の超新星ソプラノ歌手ジュリア・ブロックのソロ・デビュー・アルバム『Walking in the Dark』(2022)と、クリス・シーリー初の完全ソロ(ほぼ全部ひとりで作ったの意)『Laysongs』(2021)を交互に聴いていた。どちらもノンサッチ・レーベルの前社長ボブ・ハーウィッツがエグゼクティヴ・プロデュースを手がけており、近年のノンサッチ・レーベル魂の真髄を体現したかのようなアルバムだ。うまい表現が見つからないけれど、私にとってこの2枚のアルバムは、音楽と共に生きてきた音楽ファンにとっての“音楽との暮らしを讃えるゴスペル”みたいなイメージだ。

こういうアルバムをずっと探していたのだ、と思った。彼らはテリトリーも音楽性もまったく違うけれど、理屈では説明しづらい大きな共通点がある。まちがいなく、近い将来どこかで絶対に深く関わり合うことになるふたりだと思う(ハーウィッツもそう願っているはずw)。

そんなわけで、たいへんよい年末年始であった。

昨年はとにかくノンサッチのリリース作品がどれもあまりに素晴らしくて、これはもう、いよいよノンサッチだけしかない島に流されても生きていけそうな気がしてきたくらいだった。パンチ・ブラザーズやゲイブリエル・カヘインらの新譜はもちろんのこと、ジョン・アダムズやウィルコ、ピアソラなどの全集・再発ものも素晴らしかったしね。今年のグラミー賞でも15ノミネート、しかも各ジャンルの最優秀アルバム賞をがっつりおさえるという久々の快挙。昨年めでたく3周年を迎えたノンサッチ自警団の団長が真夜中にひとりノートパソコンに向かって「時代が当団に追いついた」と小声で叫ぶくらいの奇行は許してほしいと思うくらい、ノンサッチにとってブラボーな1年だった。

それほど絶好調なノンサッチ作品の中で、私がもっとも感銘を受けたのは前述のジュリア・ブロック『Walking in the Dark』だった。

ブロックは、かのジョン・アダムズ先生が自らの“ミューズ”と呼び全幅の信頼を寄せる、近・現代オペラ界で今もっとも注目されているライジング・スターだ。21年のミュージカル・アメリカ誌アーティスト・オブ・ザ・イヤーにも選出されるなどクラシック/オペラ界ど真ん中の正統派で、デジタルやポスト・ロックの手法もがんがん取り入れた現代音楽フィールドにもめっぽう強く、ちょっと意外なことに自身の重要なルーツとしてニーナ・シモンやビリー・ホリデイをあげ、便宜的に“ソプラノ歌手”と呼ばれはするものの、声域や音楽ジャンルの境界線にまったくこだわらない幅広いレパートリーを持ち、さらにはアクティヴィストとして人権問題を中心とした社会活動にも積極的に取り組み…という、もう、とにかく全方位で規格外。ものすごい歌手だ。

たとえばアルバム1曲目の「Brown Baby」からしてニーナ・シモンからのインスピレーションを体現した歌唱。この曲はリアノン・ギデンズも自身のアルバムでカヴァーしていたりするし、フォーク側のリアノンとクラシック側のジュリア…という、いかにもノンサッチ的左右対称みたいな図式も描くことができる。

と、ジュリア・ブロックについて語りはじめるとアタクシ、ほんとうにきりがなくなるので、ブロックと『Walking in the Dark』についてはリリース時に詳しくまとめた当団機関紙↓をぜひお読みいただきたい。

今、ジュリア・ブロックは世界中のあっちからもこっちからもひっぱりだこ。現代音楽のややこしい譜面もウェルカムな技巧派だし、ひと声だけでぱっと周囲が輝く天性の華があるし、オペラで役柄を演じれば女優ばりに魅力的なキャラクターを創造するし…と、そりゃ旬の作曲家や指揮者たちがいちばん欲しい“声”であると口を揃えて言ういうのも納得だ。

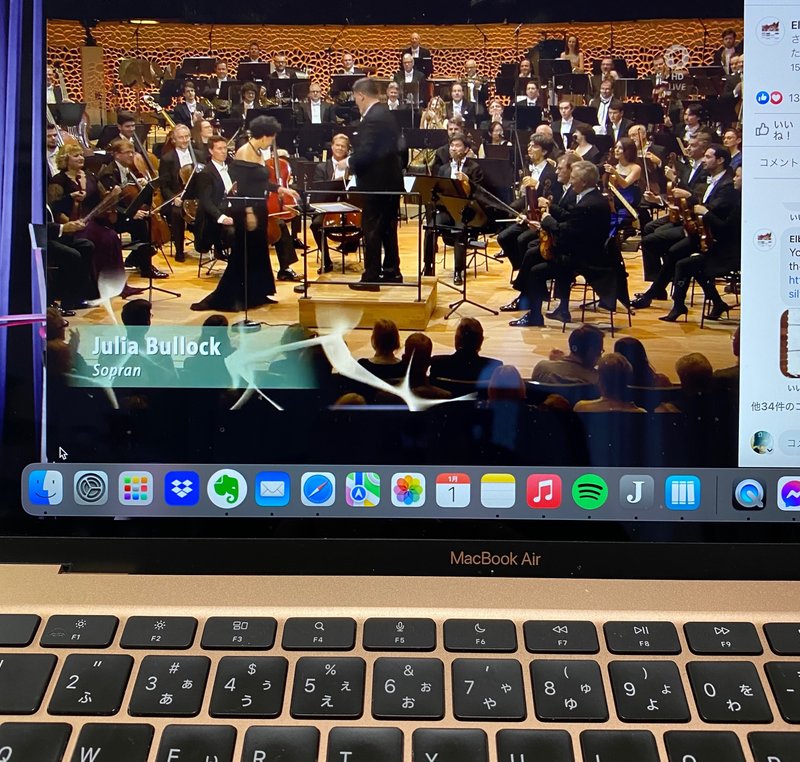

で、今年の大晦日。ジュリア・ブロックは、アラン・ギルバート指揮NDRエルプフィルハーモニーのジルベスターコンサートにソリストとして出演した。

アラン・ギルバート。言うまでもない。私がもっとも敬愛する指揮者だ。

2009年、彼がNYフィルの史上最年少音楽監督に就任したことは、私の音楽人生にたいへん大きな分岐点をもたらした。特に、地元NYでも賛否両論を巻き起こした現代音楽への積極的なアプローチと、古典や近現代交響楽への真摯で大胆な取り組みという二本柱を基本とするシーズン・プログラミングは、私にクラシックのスリリングな面白さや、ジャンルではなく“音楽”としてクラシックと関わり合う新しい視点を教えてくれた。

そういう意味では、昨年からクリス・シーリーがニューヨーク・フィルのセッション・シリーズのキュレーターとしてリンカーン・センターでバッハを弾いていることなども、もしアラン・ギルバートが2009年に音楽監督になっていなかったらこんなにも嬉しいできごとではなかったかもしれない。ただ単に、アメリカーナのスターがリンカーン・センターで新シリーズを始めたということではなく、米国クラシックの歴史が大きな進化を遂げる節目の“登場人物”としてシーリーが起用されているということにすら気づかなかったかもしれない。

日本では都響の主席客演指揮者としてもおなじみのギルバートだが、2019年からハンブルグのNDRエルプフィルハーモニー管弦楽団で主席指揮者も務めている。

で。今年の大晦日、エルプフィルはギルバート指揮、ゲスト・ソリストにジュリア・ブロックを迎えて、本拠地ホールであるハンブルグのNDRフィルハーモニーで年越しコンサート、いわゆるジルベスターコンサートが開催された。

まぁ、以前ならば遠い海の向こうの、どうせ見ることも聴くことも不可能な出来事として「ああそうですかよかったですね楽しそうで(棒」というだけの話なんですが。今はインターネットがある!そしてエルプフィルは、欧州一との呼び声も高い新本拠地ホールを世界に知らしめるミッションもあり、さらにはかなり早い段階からクラシック界のIT推進派だったアラン・ギルバートを擁するだけのこともあり、近年はFacebookライヴなどもがんがん積極的におこなっている!のだ!のだ!

そのおかげで、元旦の朝、もしかしたら今、わたしがもっとも見たい共演かもしれないジュリア・ブロックとアラン・ギルバートという二人のビッグショウを見ることができた。しかも、わざわざハンブルグまで行くことなく、ヌクヌクこたつみかんスタイルで鑑賞することができたわけだからインターネットありがとうとしか言いようがないです。

プログラムがまた素晴らしい。コンサート前にサイトで曲目を見ただけで、もう、ナミダ目になってしまった。新年を祝う楽しきひとときの華やかな盛り上がりもありつつも、愛と平和の時代への想いをこめたメッセージもしっかりとこめられている。ものすごくジュリア・ブロックでもあるし、ものすごくアラン・ギルバートでもある。

●R・シュトラウス

「ばらの騎士」組曲 op59

--------------

w/ジュリア・ブロック

●ジョージ・ガーシュウィン

「Somebody from Somewhere」(映画『Delicious』より)

●マーガレット・ボンズ

「The Negro Speaks of Rivers(ニグロは河について語る)」

※ハーレム・ルネサンスを象徴する、作家ラングストン・ヒューズの1921年の有名な詩に曲をつけた1942年の作品。もともとはピアノと歌のための曲。

●ジョージ・ガーシュウィン

「Summertime」(歌劇『ポーギーとベス』より)

●マーガレット・ボンズ

「Winter-moon」

※これも作家ラングストン・ヒューズの詩をもとにした4つの歌『Songs of Seasons』より。

●ジョージ・ガーシュウィン

「Soon」(ミュージカル『Strike Up the Band』より)

+ブロックのアンコール曲

●レナード・バーンスタイン

「Somewhere」(ミュージカル『ウエストサイド物語』より)

-------------

●リリ・ブーランジェ

「オーケストラのための『春の朝に』」

※もともとは1917-8年に書かれた、ピアノとフルートのための曲

●モーリス・ラヴェル

「ラ・ヴァルス」

+オーケストラのアンコール曲

レナード・バーンスタイン『キャンディード』序曲

NYフィルと若きアラン・ギルバートとのコンビ時代は、私にとって現代クラシック音楽における“優雅”の基準になっているのだが。その優雅さ、もしかしたらジュリア・ブロックのたたずまいにも通じるものがあるかもしれない。ものすごく現代的に洗練されていながらも、あくまでクラシカルという土俵からはみ出そうとしない美学…というか。

それにしても本当にジュリアさん、華やか。ひと声で聴衆をぎゅっと掴んでしまうカリスマ性が映像ではよりよくわかる。蝶のように美しく舞い、女王蜂のようなクールさで刺す。かっこえええええええええええ。

たとえばオペラ界の重鎮であろうと、どれだけ細かく楽譜で指定されてもスウィングできない大御所もおられる。そこはもう、餅は餅屋なので仕方ない。が、ブロックはブルースもジャズもとても自然に、まるでクラシック音楽との境界線なんて最初からなかったかのように歌ってしまう。そこもかっこいい。だから、曲によってハンドマイクで歌ったりする姿も実に自然で絵になる。

ここで歌われているマーガレット・ボンズ(1913-1972)の作品たちなどは、そんな彼女だからこそのレパートリーといえるだろう。レオンタイン・プライスが歌った数々の黒人霊歌の編曲でよく知られるボンズだが、初の黒人女性作曲家のひとりでもある。また、傑出したピアニストでもある彼女は、1933年に初めてシカゴ響と共演した黒人ソリストでもある。教師としても生涯にわたり活躍した。ハーレム・ルネサンスの中心的人物である作家・アクティヴィスト、ラングストン・ヒューズの詩とのコラボレーションでも知られており、このコンサートで歌われた2曲もヒューズの詩をもとにした作品だ。ブロックはソロ・デビュー・アルバムの中でニーナ・シモンやマヘリア・ジャクソンにインスピレーションを得たソウルフルな歌曲を歌っている。ボンズ作品はブロックのデビュー・アルバムには収録されなかったものの、アルバムのもっとも太い柱となっている「自由を求め、暗闇の中を歩いてきた勇気ある女性たちの歌」に間違いなく直結するものだ。

ボンズ作品について詳しく説明を始めたら、あと4000字くらいあっという間に費やしてしまうので今日はやめておく。が、今回、ブロックがボンズ作品とガーシュウィン作品を2曲ずつ4曲歌ったことは備忘録としてここに書き留めておきたい。

ヒューズの詩を用いたボンズの作品と、クラシック世界に黒人音楽という伝統を持ち込んだ功労者でありながらも、彼らの伝統を“剽窃”した白人男性という批判もあるガーシュウィンの作品。それをブロックは2曲ずつ、しかも交互に歌った。この構成にはシビれた。世代は違えども活動期間も少し重なっているくらい同じ時代を生きたボンズとガーシュウィン。なのに、その立場やとりまく環境、抱える悩みはまったく接点が思いつかないほどに対照的なふたりだった。その音楽スタイルにしたって、決して“近い”というわけではない。が、こうして交互に並べてみることで、両者の作品には驚くほど揺るぎない親和性もあり、違いに分け合うルーツ的な要素もあることに気づかされる。もし時代が違えば、もっと近くで刺激を分け合えたかもしれないとさえ思う。

同じ時代を生きた対照的な立場の作曲家の曲の「違う」ところを探すのではなく、「調和」する面をひろいあげ繋いでみせる。アクティヴィストとしての彼女に寄せられる信頼感も、こういうスタンスと無関係ではないのかもしれない。

ジュリア登場後、後半で最初にオーケストラが演奏したのがリリ・ブーランジェ作曲「春の朝に」だったのも、なかなか心憎い構成だった。ブーランジェは20世紀初頭、24歳の若さで世を去ったフランスの女性作曲家。ボンズと同様、決して正当な評価を受けていたとは言い難い女性音楽家のひとりだが、こうしてストラウスやラヴェルの名曲と並べて演奏されることで、その音楽が持つ本来の輝きを実感できる。さらにはそれが、ブロックの歌ったボンズに続いて演奏されるという粋な演出。美しかったなー。

いろいろと落ち込むこと、がんばってもがんばってもうまくいかないことの多い2022年だったけど。どれだけ時がたっても、時代の中で評価されないことがあっても、音楽はずーっと変わらずそこで光り輝いている。こちらが顔をそむけている時があっても、振り返ればそこにいて、輝いている。100年経っても、変わらないパワーがもらえる。音楽ってすごい。そう思うと、なんだか元気が出てくる。幸せになる。会場やストリーミングでコンサートを見た人たちもそんな気持ちだったかな。だといいな。

で。

ほんとにかっこいいので、ジュリア・ブロックはぜひ聴いてみてください。

ニーナ・シモンやコニー・コンヴァースの曲をとりあげつつも、その姿勢はあくまでクラシカルであり、自身も本作のテーマのひとつに「自分なりのクラシックの新定義」があると語っている。が、私のようにクラシック以外の世界からやってきた人間にとっては、ブロックのめざす世界というのはちょっと既視感があるというか。もともと本人がクラシックなのだと考えている枠組みもまた、保守的なクラシック定義に比べればずっと広々と自由なものに思えるし。クラシカル方面にぐっと身をもたせかけたフォーク…たとえばジュディ・シルあたりのアプローチがお好きな方には、ちょっとぐっとくる瞬間もあるアルバムではないかと思います。

というわけで。長くなりましたが、2023年の書き初めでございます。

本年もよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?