緊急事態宣言前日に私が買った3冊の本

東京スケバン散歩/池袋

出たねー、緊急事態宣言。

などと、他人事のように言っている場合ではないのだが。もう、昨日の総理会見とか見ていていたら、結局、自分たちは人間として扱われていないんじゃないか、と思えてきてしまった。

コロナや、コロナの余波ともいえる様々な理由によって人々が倒れ、亡くなってゆくのを見ても、政府の人々はオリンピックをやることで頭がいっぱいで何も感じていないのではないか。

総理大臣が「申し訳ないと思う」と陳謝したというけれど、それすら「君らの命や生活よりもオリンピックが大事なんだ、ごめんね」の意味にしか思えない。だって、医療崩壊していて、コロナ以外の病気や怪我でも適切な治療を受けることが難しい…という、今までの日本では考えられなかった状況が現実になっているのに、政府はオリンピック選手のために医療スタッフは確保したなどと平気で言うのだから……。

悲しい。というか、なんだろう、もはや政府批判とかそういうことではなく、敵も味方も関係なく、このコロナ禍によって、今、長いこと社会の中でフタをされてきた臭いものが炙り出されてしまっているような感じがする。人間としてのものすごく深い場所が、抵抗することもできず傷つけられている気がしていて。悔しい。

最近、街を歩いていて、お店のシャッターに閉店のお知らせの紙が貼られている光景を目にするたびに苦しくなる。たとえそれが、足を踏み入れたことすらない見知らぬ店だったとしても。ましてや、地元でお世話になってきたお店や、最初の緊急事態宣言の時には「みなさんのリモートワーク、ステイホームを応援します」と採算度外視でお弁当を作っていた老舗の名店が疲弊されているという噂などを耳にするのは本当につらい。

それにしても「休業のお願いはするが、協力金は出さない」とか。飲食店は酒を出すなとか。なんなんだ。目についたもの、思いついたことを取り締まってゆくだけで、そのくせ妙なところは不思議なユルユル規制だったり。ザルで水を汲むような、こんな感染対策だけで本当に事態は収まるのだろうか。

そんなわけで、なんだか、昨日からもやもやが止まらない。

自分には何もできないのけれど、ただ、ただ、いらいらしている。

日本はどうなってゆくのかと、不安でたまらない。

さて。本題。

とりあえず明日からいろいろ閉まってしまうかもしれないということで、買っておかないとならないものがあるので慌てて池袋まで出掛けてきた。

駅周辺をざっと見回しただけですが、さすがに混んでいたー。みんな、考えることは同じ。でも、どこも感染対策をきっちりしているし、昼間は屋外で飲酒する場所もないので、家族や友達とわいわいしているひとは多くても何となく静かだし整然としている。穏やか。

そういえばデパートの1階、コスメ売り場がめちゃめちゃ混雑していて、店内への入店制限で行列ができているところもあった。いくらお上でも、美は規制できないわね!みたいな。たくさんの女の子たちが楽しそうにしているのを見ていたら、なんだか妙に心が和んだ。やっぱ、大事よ。コスメは。

今日のニュースを見る限り、地下の食料品と1階の化粧品売り場は営業するデパートが多いみたいで、去年のような全面封鎖は回避するみたいですね。化粧品はドラッグストアと同じ扱いということになったみたいなのかな。生活に必要なものとして。あとは一部のレストランやテナントで入っているブランド店などは時短営業する、というところも。

さっき、夫に教えてもらったのだが、浅草演芸ホール が緊急事態宣言中も営業することを決めたそうで、それについてのステートメントがひじょうに明快かつ、めっちゃ胸のすくものだったので紹介する。

▲公式サイトの”お知らせ”から引用(画像から公式サイトに飛べます)

4月23日に、政府による「緊急事態宣言」が発令されました。

これに合わせて、東京都からは演芸場に対して「無観客開催」の要請がありましたが、「社会生活の維持に必要なものを除く」という文言があり、大衆娯楽である「寄席」は、この「社会生活の維持に必要なもの」に該当するという判断から、4月25日以降も通常通り営業することといたしました。

気骨、とはこういう精神のことをいうのだろう。

粋、とはこういう気概ある様子を指すのであって、ギャング映画もどきにボルサリーノ帽を斜めにかぶって肩をゆすって歩くファッションのことではない。

他にも、寄席は営業を続けられるところが多いようでひと安心。寄席は大事。

で、池袋に戻る。

せっかく街に出たことだし、と、大きな本屋に寄ることにした。

本屋も混んでいましたよ。

今のところ、今回は大型書店は営業を続けるところが多くてひと安心。

“本屋散歩“はとっても大事。

アマゾンでも楽天でもhontoでも本は買えるけど、

大きな本屋を散歩して、店の中の空気を吸って、

表紙を目にした瞬間、初対面で恋に落ちたり、思いがけない再会をしたり、ひととき煩悩に溺れたり(笑)。出会うべき本との出会いを求めて彷徨する。

そういう経験は本屋でしかできない。

散歩ができるくらいに広い本屋さんは、近視眼的になっている心を矯正してくれる。遠くの山々を眺めていると目が良くなると言われるのと同じ。

そういう意味では寄席と同様、社会生活の維持に維持に必要だ。

私たちの政府には、寄席や本屋が(さらには音楽や演劇まで含めても言えることだけど)”生活を維持する”と実感できる、あるいは想像できる人がいないのか。

「命」というのは、人々にとって日々の営みのリズムであり、人と人が出会った時に喜怒哀楽で心が動くことであり、単に医学的な生死の判断とは違う。

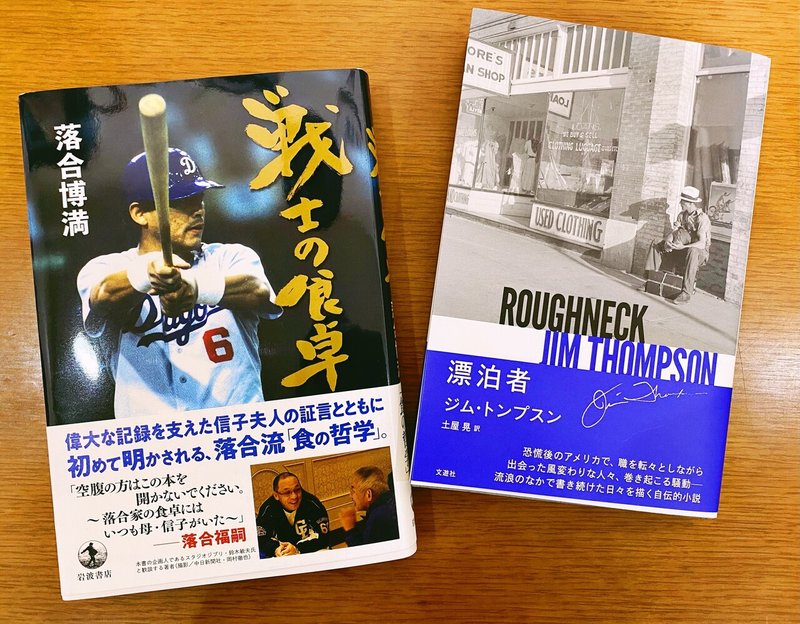

今日は、本を3冊買いました。

本屋で何を買ったか。というのはやっぱり、心身の状態をあらわすねー。

と、つくづく思いました。

荒ぶっている。

落合博満とジム・トンプスン。

今、すげぇ荒ぶっているな、俺。

売場も違うし、意識していたわけではないのですが。

この2冊を並べると、めっちゃカッコよくないですか⁉︎

高倉健とスティーヴ・マックイーン並べたみたいだ(個人の感想)。

なんかもう、方向感覚も失うほどに荒ぶっている。

ジム・トンプスンなんて、原題は”Roughneck"=荒くれ者、無頼…だもの。

そりゃ、こんな世の中じゃ荒ぶるわよねー。

しかし、無頼でありたいわけではなく、まっとうであることに恋焦がれている。

そんなわけで。緊急事態ゴールデン・ウィークは、アウトローのおおいなる魂という翼の下で、安らぎと答えを見つけたいと思います。はぁと。

もう1冊については、明日書きます。

別にもったいぶっているわけではなく、理由あって明日のほうがいいので。

▶︎落合博満『戦士の食卓』

スタジオ・ジブリのフリーマガジン『熱風』連載の書籍化。著者は「落合博満」となっているが、実質は「落合博満feat.信子夫人」。

唯一無二の落合節の合間に、信子夫人のインタビューがはさみこまれてゆく。おふたりの語り口が、かけあいになったりハモったり。”落合博満”っていうのは、夫婦で作り上げた作品なんだなーとあらためて気付かされる。まさにデュエット、全編「そんなふたりのラブソング」みたいな一冊。

●参考音源「そんなふたりのラブソング」

(ただ貼りたかっただけ)

▶︎ジム・トンプスン『漂白者』(1954)

土屋 晃 訳

当然ながらキレっキレにクールでありつつもブラックユーモアと笑いにあふれていて、トンプスン作品の中では異色なほど”楽しい度”の高い自伝的小説『バッドボーイ』(1953)の続編が出たー。もう、期待を裏切るわけがない1冊。荒ぶりたいけど癒されたい(笑)、そんなゴールデン・ウィークにはぴったりの本と思われ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?