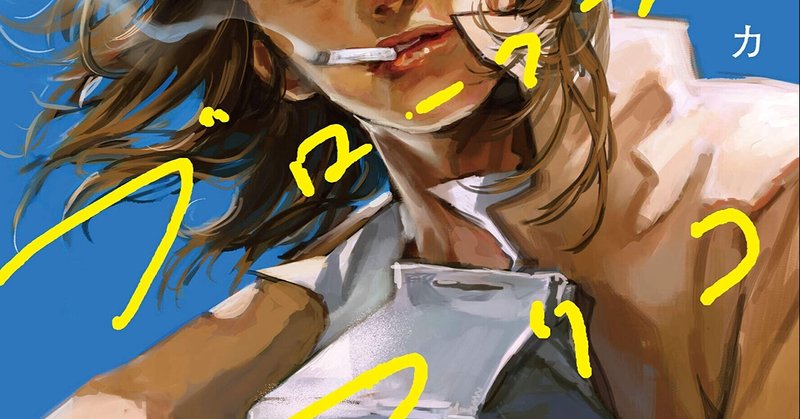

No.3『マイ・ブロークン・マリコ』

最近読んだマンガで、忘れないうちにと思い書いてます。

パソコンで”ブロウクン”と打ち込んだら、”武郎君”と変換されました。全然印象変わりますね。しかも”ブロークン”でしたね。

一冊読み切りの単行本マンガです。「友達が死んだ」という事実から物語が始まり、主人公のその友達との追憶と共にストーリーは進んでいきます。

なので主人公の回顧という形で、現在と過去の時間軸を行ったり来たりします。友達の置かれていた境遇が、ストーリーが展開される上で重要な役割を担っていますが、(「マンガ」という領域の中においては)それほど驚くような設定でもありません。

こんな感じで全体的な構成としては突出するようなところはないかもしれません。それなのに、どうしてこんなにも主人公たちに感情が引っ張られて、読んだ後にも余韻が残り続けるのか。

あくまで主人公の回顧であることに加え、単行本ということで、読者に提示される友達との思い出はかなり断片的になっています。私たちはそのほんの一部しか見せてもらえません。にもかかわらず、主人公の心の中に友達との有り余るほどの思い出が溢れていることを読む側は確信し、主人公と同じようにその友達に思いを馳せることができます。

そしてそれは、そこで語られる思い出のどれもが、あまりに自然なタイミングと質量で、私たちの前に現れるからのように思いました。時には何かをきっかけに、時には何の前触れもなく、「ああそういえば」と昔のことを想起する。あんなこともあったしこんなこともあったと、まるで自分の中からふっと湧き上がって来るかのように、いつの間にか主人公と一緒にその思い出たちを噛み締めている。

読み終わった時、もっとこの2人のことが知りたい、と思いました。もっと描いてくれればよかったのに、と。

でも、記憶や思い出は曖昧なもので、完全であることは出来ません。一部始終全てを思い出したくても、記憶が霞んでしまっている時だってあります。全てが申し分なく残っているのならば、それは記憶でなく記録されたものです。

だから、全てを知れなくても、これでもいいのかな、と思いました。

最後に、作中で1ページ、ひどく心を打たれるところがあります。それはただ私にとってそうである箇所なだけなので、ここで挙げるつもりもないのですが、ああいう描写を生み出すことのできる作者さんの感受性を尊敬せずにはいられません。

以上、その2でした。それでは、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?