2022年に見る文劇3 : 「文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱」を改めて見ての感想

はじめに

Permalink: https://da1.blue/n/n96e9229e9d27

2.5次元舞台である「文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱」は、DMM GAMESで配信されているゲーム「文豪とアルケミスト」を原作とする舞台作品(文劇と呼ばれています)の第3作であり、2020年9月に上演されました(文劇3)と呼ばれています。

2022年9月から第5作となる「文豪とアルケミスト 嘆キ人ノ廻旋」が公開されるということもあり、第1作~第4作の無料ライブ配信がされました。

「文豪とアルケミスト」は現実とは違う歴史を歩んだ日本を舞台に、「文学書」が黒く染まり、人々の記憶から失われる「侵蝕」と呼ばれる現象に対処ため、アルケミストが「文豪」を転生させ、「侵蝕者」と戦うというのが基本的なストーリーです。(雑に言えば、刀剣乱舞の文豪版です)

この作品をコロナ第7波と言われ、そしてウクライナが今まさに戦禍に見舞われている2022年の夏に見ることで、また当時とは異なった感想があったのでここに改めて記録を書こうと思いました。

(当時は、確かe-plusのライブ配信で見たのでした)

※ ネタバレ注意 ※

(以降、多少のネタバレを含みます。十分ご注意のうえご覧ください)

文劇3と2020年の夏 : コロナ禍と舞台芸術

文劇3の内容を振り返る前に上演された2020年の夏のことを思い出しておこうと思います。

この作品が上演された2020年の夏という時期は、まさに新型コロナウイルス感染症の影響が未知数であった時期であり、演劇やライブを含む「不特定多数の人が集まる催し」を行うことが半ば反倫理的な意味合いすらもって理解されえたということは特筆すべきでしょう。

そして、ありとあらゆる「イベント」が「不要不急」の名のもとに延期、あるいは中止されていきました。

そして、2020年の夏というのは、結局延期こそされましたが東京オリンピック・パラリンピックが予定されていた時期でもあります。ある種の人たちにとっては単なる国際的スポーツ大会・巨大なショービジネスという枠組みを越えて、民族的精神の発露、国威の発揚、日本文化の宣伝の機会、あるいは単なる高度経済成長への郷愁といった多様な呪詛が絡みついたものであったようです。

そんななか、上演されたのが文劇3こと「文豪とアルケミスト 綴リ人ノ輪唱」でした。作品のあらすじを詳細に書くことはしませんが、太宰治を主人公とし、主要な登場人物として北原白秋と芥川龍之介、その他の文豪としては萩原朔太郎、室尾朔太郎、中原中也、江戸川乱歩が登場します。

太宰治はアルケミスト――「館長」と呼ばれる人物に「図書館」に転生させられ、生前、憧れながらも対面することが適わなかった芥川龍之介と出会います。芥川龍之介は北原白秋と尊敬の念を持って接しており、生前親交のあった北原門下の室生犀星、萩原朔太郎らとも親しくしていることに少なからず嫉妬を向けていました。他の文豪達とともに侵蝕者との戦いを繰り返すなか、太宰は芥川から侵蝕者との戦いが落ち着いたら友人として太宰の作品を読みたいと語ります。

一方で、太宰は北原の作品に潜書し、北原と交流するなかで、北原の美しい作品のあり方への憧れのようなものを北原へこぼすが、北原は請われるままプロパガンダのために戦争を賛美する詩を書いたことへの後悔とともに、太宰の作品は太宰の個性なのだからそのままでよいのだと諭します。

そんななか、太宰は館長に事態を収束する術はないのかと問い、館長はそれに対し侵蝕される作品は「望まれない作品」なのではないかという仮説と、「望まれない作品」が侵蝕されるのだとすればそれを止めるのは正しいのかと、問い返します。

文劇3は、軍国主義、あるいは全体主義という言葉によって象徴される黒幕の手によって文豪の命が絶たれるという苛烈な結末を迎え、黒幕はその去り際に「煩わしい個性を生む文学など必要がない」という言葉を残します。そして、幾ばくかの希望を残して閉じられます。

さて、文劇3が2020年当時我々に大きな衝撃を与えたのは、「メディアミックス」の「2.5次元ミュージカル」として想定されている範囲を越えたその苛烈な結末は勿論なのですが、舞台ならではの時代との一致でした。

コロナ禍で書籍の執筆や刊行が規制された、ということはありませんでした。

ですが、書籍を入手する場面について考えてみると、私たちは感染症対策のため外出の「自粛」を要請され、商業施設は営業の「自粛」を要請され、図書館は「人流を抑制する」という名目で閉鎖されました。また、大手通販サイトは「生活必需品」の配送に資源を優先的に割り当てるため、書籍の受注を見送るといった対応が現実に行われました。

また、書籍を生み出す側を考えると、例えば図書館サービスの縮退も行われ、例えば図書館の予約制の導入や、大学図書館の学外利用者の受入停止といった事態によって、執筆に必要な資料の入手が困難になったという声も上がっていました。

舞台演劇やライブ・コンサートという形の芸術は、より直接的な影響が現れたものでしょう。公演が中止になったり、観客数を減らして公演することになったり、あるいは無観客で公演することになったりと、これまでと同じような形の公演が不可能になりました。そして、そうした制約は形を変えながら今も続いています。

もちろん、そうしたイベントへの支援は、たとえば文化庁による「緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業」(EPAD)のような形で実施され、国際交流基金 STAGE BEYOND BORDERSのような新たなプロジェクトとして結実していますが、なお厳しい状況であることには変わりありません。

(余談ですが、 STAGE BEYOND BORDERSの一環で刀ミュの源氏髭切膝丸双騎出陣2020が7カ国語字幕つきでYouTube無料配信されてるので、是非見ていただきたい……)

「戦時」あるいは「非常時」において、文化や芸術というものは大きな目的の中に飲み込まれて、目的にそぐわなければ排斥され、場合によっては文化芸術の持つ力がプロパガンダのために用いられることがあります。

コロナ禍において、「Stay Home」という公衆衛生的に「正しい」メッセージを発信するために、多くのクリエイターが自発的に作品をウェブで発信しました。もちろん、それは善意に基づいたものであり、多くの人の健康を守ったことでしょう。

ですが、戦争のためのプロパガンダのうちの一部は、決して強制されたものではなく、同じ「善意」が自民族中心主義に基づく帝国主義膨張政策に同調したものだったのではないか、とも思うのです

2022年の夏 : コロナ第7波とロシアによるウクライナ侵攻

文劇3が上演された2020年の夏、新型コロナウイルス感染症がここまで長期化することを私たちはどれだけ想像できていたでしょうか。

2020年の前半において、新型コロナウイルス感染症は未知の敵であり、「予防原則」的により厳格な衛生管理のポリシーが社会的に要請されていました。ワクチンの摂取も開始されておらず、治療法も限定的ななかにおいて、人と人の接触機会を減らすということが、社会的に可能なほぼ唯一の対応策であったとも言えるでしょう。

翻って、2022年の夏となり、社会状況は大きく変わりました。まず、新型コロナウイルスに対するワクチンが普及し、治療薬が開発されたこと、また感染力が高い変異株が蔓延したことによって、要求される感染対策が変わってきました。

演劇においても、社会における感染者数の急増による公権力からの要請によって公演が中止するという形よりむしろ、出演者・公演関係者の感染により公演が不可能、あるいは出演者が降板となるケースが増えているように見えます。

一方で、(西側)世界が忘れかけていた「戦争」というものが21世紀になってもなお存在していることを、ロシアによるウクライナ侵攻で私たちは思い出させられました。

私たちは、「戦争」といったときに常に日中戦争・太平洋戦争のことを思い浮かべますが、「戦争」はいまもこの世界で続いていることを覚えておく必要があるのでしょう。

余談 : 帝国図書館に染みつく権力の残り香

さて、作中「文豪とアルケミスト」の舞台は「国定図書館」または「帝国図書館」と呼ばれていますが、「帝国図書館」は現在の国立国会図書館の前身のひとつにあたります。

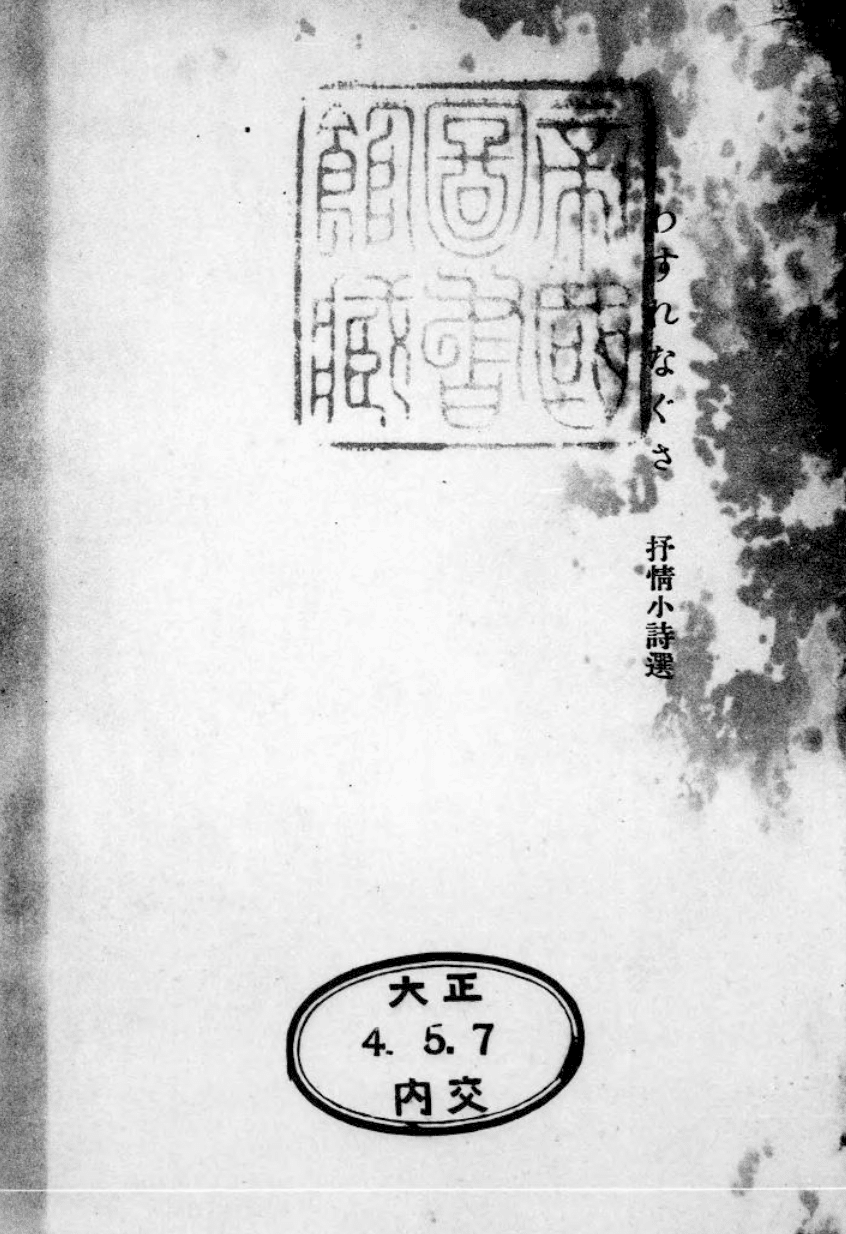

当時、出版物は検閲の対象となっており、内務省に提出された出版物2部のうち出版が許可されたものについて、帝国図書館に交付され帝国図書館の蔵書として利用に供されていたわけです。

そういう意味で、帝国図書館の蔵書というのは、その大半が検閲というプロセスを通り抜けたものであるということになります。帝国図書館の蔵書印の下にひっそりとおされた受入印の「内交」は「内務省交付本」であることをさす歴史の生き証人ということです。

戦後もGHQによる検閲は続き、文豪達が自由に作品が発表できるようになるのは主権が回復以降のこととなります。

図書館というのは、自由を保障するための機関であるはずですが、どこかに権力の匂いが染みついてしまっている気がするのはそうした記憶も保存されているからなのかもしれません。