040.ドックヤードガーデン(横浜船渠2号ドック)

≪3.生糸貿易をささえた横浜の洋館・建造物040/みなとみらい・新港地区周辺≫

*2号ドックはドックヤードガーデンとなり、コンサートやパフォーマンス会場としてさまざまなイベントに活用されています。

■2号ドック⇒1号ドックと建造

2号ドックの設計者は、恒川柳作。1865年にできた横須賀製鉄所(のちの横須賀海軍工廠)の学校「黌舎(こうしゃ)」でフランス人から造船、築港などを学び、海軍に仕官して横須賀ドックや浦賀ドックで経験を積んだ日本人技師で、初期の日本のドックづくりのエースです。

そもそも日本で最初にドックが作られたのは、明治4(1871)年のことです。いまも残る横須賀製鉄所第1号ドック(122.5m)です。

1853年のペリー来航以来、日本の周囲に外国船が徘徊するようになって危険を感じた幕府は、対抗するためには軍艦が必要だとの方針で、軍艦製造を目指しました。そして、当面はイギリスなどから軍艦を購入せざるを得ないが、その修理を行う施設づくりが求められ、ドライドックづくりが急がれました。

ドライドックとは、海水に面して溝を掘り、そこに水を満たして船を引き入れ、入り口を閉じて水を抜き、船底などを露出させて付着したカキを外したり、はがれた塗料を塗りなおしたり、主として船舶の修繕を行う施設をいいます。船艦づくりのためではなく、外国船の修理・メンテナンスを行う施設としても、外国商人たちから求められていたのです。

反対側(背面)にあります。ここはまた、プロジェクトマッピングなど、さまざまなイベントに

使われています。ドックの底から見上げるランドマークタワーの光景は、別世界を思わせます。

■ドックとしての経済性を求めて

1900年代の初めまでに、国内には横須賀、長崎、大阪、呉、佐世保などで、約10基ほどのドックが作られていました。外国船が多く来る横浜港の近くに修船用のドックがないのは、横浜にとって大きなマイナス点だったのです。

そのため、横浜に港湾施設を整備したいという要望が地元商人たちからもあり、国の港湾整備の基本計画がH.S.パーマーによって作られ、横浜船渠株式会社の修船施設として、当初は4基を作る計画が決められました。なぜ商人から要望が出されたのかと言えば、長期航海でいたんだ船の修理・メンテナンスができなければ輸出入の商品を運ぶ船が横浜に来たがらなくなるからです。

ところが、設計したパーマーが、腸チフスが原因でドック着工を前に亡くなってしまい、財政難を理由にドックは2基にさくげんされてしましました。長さ100m級の船舶を収容する2号ドック(明治30年完成)と、150m級の1号ドック(明治32年完成)です。

設計はパーマーが担当しましたが、建造を始める前に本人が亡くなってしまったため、改めて海軍技師恒川柳作に委託され、恒川がパーマーの設計をもとに改訂設計し、牛島辰五郎らの監督で工事が行われることになりました。

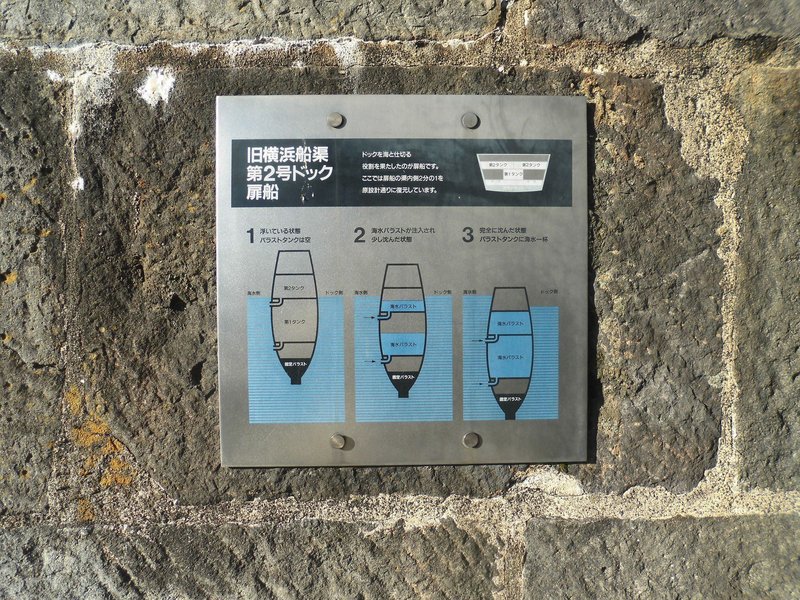

扉船が船の船腹のように見えます。

恒川は、ドックの改定設計に1年間を費やしています。長くかかった理由は、当時の技術の進歩、船舶への需要は急増し、船型が大きく変わろうとしていたからです。それまでの船舶は、鋼鉄船になって強度があったため、水の抵抗を極力少なくするために細長いものが良いとされていました。

しかし、近代造船学の父といわれるウィリアム・フルードの水槽による実験などを経て、いたずらに細長い船型は摩擦抵抗上不利であることかわかり、次第に船の横幅が大きくなっていったのです。ドック建設は、長大化/幅広型、のどちらに合わせるべきか、が問われる、ちょうどそんな時期だったのです。

日本が保有する当時の船舶は、およそ140隻、ほとんどがイギリス製の細い中古船でしたが、新造船としては幅広の新型船が作られ始めていた時期でした。新旧のどちらの船型にも対応できる、効率的なドックの形はどうあるべきか、民間ドックであれば経済性が問題になります。恒川はそんな検討に時間を要したのではないかと専門家は評価します。その後の、横浜船渠の1号。2号ドックの高い稼働率をみれば、恒川の選択が非常に正しかったことが分かります。

■ドックヤードガーデン

最初に作られたのは明治30年に作られた2号ドックでしたが、長さ107m、幅(船渠下部)14.0m、水深(渠口満潮時)8.3mです。石造りの民間の商用ドックとしては、わが国最初のものでした。

使われた石は真鶴産の小松石。小松石にはいくつか種類があって、陸地側で採集されたもの(本小松石)、半島部産(新小松石)、その他周辺産(六ヶ村石)などが使用されています。

石の積み方は、各段に長手と小口を交互に並べるブラフ積みとよばれる積み方です。レンガで言うと、フランス積み(フランドル積み)と呼ばれる方式で、日本ではフランスの影響を強く受けた明治20年以前の古い建物に見られる積み方で、復元されたドックヤードガーデンでもこれが踏襲されています。

解体の際の調査で分かったことですが、内部には、地下水による浮き上がり現象を防ぐため煉瓦(れんが)製排水暗渠(あんきょ)を縦横に敷くなど、現代にも通用する高度な土木技術が施されているそうです。

またそのときの調査によれば、設計図と比較して、渠底の位置は1ミリと狂っていなかったとか。さらに、1人の石工が1日に積める石は7、8個が限度ですが、1万7,000もの石を重機もない明治中ごろに9カ月で積み上げたのも驚異的ですね。明治中頃の日本の土木工事力、恐るべしです。

いったん解体されて再度復元されたものですが、解体時の調査では、

完成時の図面と比較しても、ほとんど狂いはなかったといいます。

右下ところどころに出入口が作られ、併設されている飲食店へ行けるようになっています。

隣に、長さ142mの第1号ドックが明治32(1899)年に完成していますが、船舶の大型化とともに、のちに少し長く改造され、最終的には2号ドックは、長さ128m、幅18.5m、深さ8.3mに拡大されました。さすがに深さを変えるのは難しかったようです。

■ドックからイベントスペースへ

明治、大正、昭和・・・、と横浜船渠から三菱重工横浜造船所と変わる中で、ハマのドックとして長い間親しまれてきましたが、商船・タンカーの大型化に伴って狭い敷地では拡大することもできず、昭和48(1973)年、役目を終えて2号ドックが閉鎖されました。

昭和57(1982)年には造船所が閉鎖されて本牧、金沢地区に移転。いったん、保全のため解体・発掘され学術調査を行った後、ランドマークタワーを建設するために最初の位置からわずかにずらし、長さも少し短くすることで、ほぼ元のまま再現され、国の重要文化財に指定されました。

その作業の最中、ドックの底から鉛に覆われた桐箱が発掘され中から純銀製のプレートが出てきました。そのプレートは着工を記念して埋められたもので、現在、横浜ランドマークタワーの3階のドックヤードガーデンを見おろすフロアに展示されています。

現在は、隣接する日本丸メモリアルパークや多目的広場といった周囲の施設とともに演劇、音楽フェスティバル、ファッションショーなど各種のイベントに利用されており、時折行われるプロジェクションマッピングは人気のイベントとなっています。

●所在地:横浜市西区みなとみらい2丁目2−1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?