囲碁史記 第59回 天保四傑 安井家の三人 安井算知・太田雄蔵・阪口仙得

江戸時代後期に活躍し天保四傑と称された四人の碁打ちがいる。安井算知、太田雄蔵、阪口仙得、伊藤松和で、本因坊門下の伊藤松和以外は、みんな安井門下であった。今回はその三名について紹介していく。

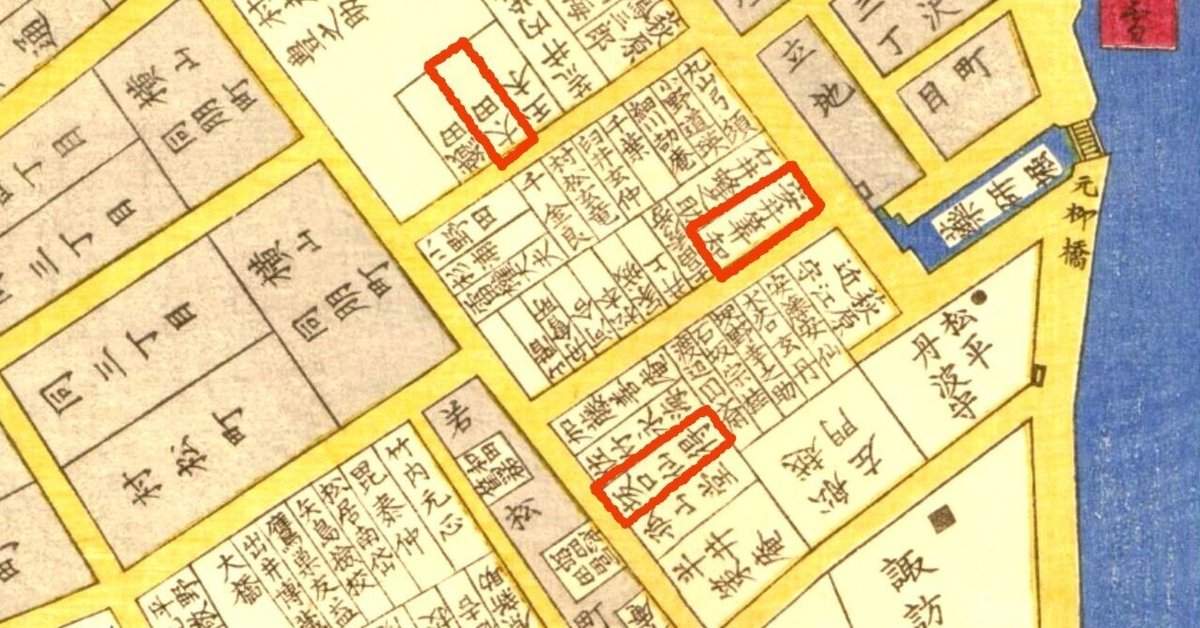

薬研堀周辺

安政六年(一八五九)発行の「日本橋北内神田両国濱町明細絵図」を見ると、薬研堀の近くに囲碁家元の「安井算知」の名を見ることができる。

薬研堀は現在の中央区東日本橋一丁目から二丁目にかけて存在した隅田川から引き込んだ荷揚げ用の堀。もともと蔵前が出来る前に幕府の米蔵「矢ノ御蔵」があった場所で、蔵が移転した後も堀の一部は埋立てられずに残っている。名前の由来は堀の形状がV字形で、薬材などをひいて粉末化する道具「薬研」に似ていたためである。薬研堀には安井算知だけでなく「坂口仙徳」の名も見える、また「太田」とあるのは名字しか書かれていないが太田雄蔵のことと考えられる。太田雄蔵は本因坊秀策との三十番碁でも知られている。安井算知の通りの左下に空欄(空家)のところがあるが、ここに「太田」と書かれている古地図を以前見たことがある。雄蔵は一時期屋敷の近くに別宅があったと言われているので、ここがそうなのかもしれない。なお、別宅を借りたのは浮気が妻にばれて家に居づらくなったためという噂もある。

これを見ると安井家当主の屋敷の周辺には門下の独立した一流どころが住んでいたということであろう。

また、太田邸の隣りにある村越豊之助は旗本であるが、碁会の会場としてここで打たれた棋譜が多く残されている。現在は東日本橋駅となっている。

安井算知の屋敷は本所相生町の本因坊家屋敷から歩いて十五分から二十分程のところに位置している。途中には両国橋や両国広小路などがある。

余談であるが、七味唐辛子は別名「薬研堀」と呼ばれているが、この場所が発祥の地だからだそうだ。薬研堀近辺には昔から医者が多く住んでいて薬問屋もたくさんあったそうで、薬を食に利用できないかと考案したのが七味唐辛子、薬研堀の店で販売され大ヒット商品となる。安井算知の時代より二〇〇年も前の話である。

また、地図上に林洞海とあるが、ここは洞海の義父(妻の父)である佐藤泰然が順天堂の前身である和田塾を開いた場所で、現在は道向かいの埋立地にあった薬研堀不動院が移転しているが、順天堂発祥之地の碑が建立されている。この他、当時の著名人がこの辺りには多く暮らしていた。

安井家の人間関係

ここに登場する安井算知は安井家九世で、八世安井仙知(知得)の実子である。この頃の安井家の人間関係について囲碁史研究者の中で出た説を紹介しておこう。

算知は文化七年(一八一〇)、江戸両国薬研堀の安井家屋敷で生まれる。幼名は金之助、後に俊哲を名乗る。文政八年(一八二五)十六歳二段で跡目となり、天保四年(一八三三)六段に昇段。

算知は実に多くの棋譜を残しており、特に親しい関係であった十歳年少の十四世本因坊秀和とは一三〇局余りの棋譜がある。若い頃は打つ、買う、飲む、といった道楽者であったが、父仙知は一言の小言も言わず、見苦しい負けをしたときだけ叱ったといわれている。天保八年(一八三七)、二十七歳で七段に昇段しているがこのときは手合割は六段のままとされた。

算知には幼名金之助と名乗っていた頃から競い合った人物がいた。それが三歳年長の太田雄蔵である。算知は力強い碁といわれ、雄蔵は華麗な碁といわれていた。

雄蔵は江戸の商家の生まれで、幼少の頃から七世安井仙知の門下となって学んでいる。十四世本因坊秀和と実に多くの棋譜を残している点で算知と共通している。というより、この頃の安井家と本因坊家の関係を表すものといえよう。また、秀和とこれら安井家の優秀な人材との対局を世間も望んでいたということでもある。雄蔵には実に七〇〇局近い棋譜が残っており、家元の高段者だけでなく、幅広い層と対局している。

次に安井算知の姉、安井鉚について紹介する。八世安井仙知の長女である。鉚は屋敷が両国にあったことから両国小町と評判の美人であった。囲碁の実力も二段まで進んでいる。鉚と算知は若い頃、本因坊屋敷まで歩いていき修行していたという。鉚は当主となる前の十三世本因坊丈策と良い仲だったと言われているが、旗本の宮井某に嫁いでいる。宮井氏の邸は麻布の広尾にあった。

太田雄蔵

太田雄蔵についてもう少し詳しく語っておこう。

雄蔵は江戸横山町の川原という商家に生まれ、はじめ卯之助、後に良輔と名乗った。薬研堀の安井家へ通って碁の勉強をしていた頃、本町一丁目の糸屋の一人娘おこんの婿になり太田雄蔵と改めた。雄蔵は囲碁の道に力を注ぐため糸屋の家業を継ぐことはできないとのことだったので、おこんの親たちは難色を示していたが雄蔵に惚れているおこんの説得に応じ結婚を認めたという。家業をほとんど顧みず離縁話が持ち上がったこともあったが、おこんは雄蔵との離縁に応じなかった。一方で雄蔵は女性に惚れっぽい質で、相当な色男ということもあり、女性との話はいろいろあったようだ。おこんも随分苦労したに違いない。雄蔵が自著『西征手談』という自身の打碁集を出版したときも夫を励まし版元との掛合いもやってのけたといわれている。

御城碁に出仕せず

雄蔵には一つの有名なエピソードがある。雄蔵は嘉永元年(一八四八)に七段へ昇段している。七段になると御城碁に出仕することができ、大変名誉なことである。御城碁には家元当主と跡目が出仕できるが、ごくわずかであるがそれ以外にも七段に到達した碁打ちに出仕の機会が与えられることがある。必ずしも七段ということではなく六段からでも出仕できたのであろうが、七段になったものはほとんど出仕していた。出仕しなかったのは雄蔵と享保年間の相原可碩のみである。相原可碩は六世本因坊知伯から八世本因坊伯元と低迷期の囲碁界を支えた人物である。

段位は名人碁所という囲碁界の頂点に立つ人物が不在のときは四つの家元の合議によって昇段が決められた。我が門下の誰々を三段から四段に上げたいということであれば家元合議にあげられて決まっていた。この当時の段位は現代とは重みが違い、はっきりとした実力がなければ昇段できなかった。それは各家の門人との対戦成績などが判断基準となる。家元の当主や跡目になるとそれなりの格がなければならないので、先の算知のように段はとりあえず上げるが手合割はそのままということもある。そのため七段になるということは並大抵のことではなかった。現代のプロ棋士は八段、九段とあるが、この時代の七段は通常の人間が到達できる最高段位といってもいい。九段の手合割イコール名人であり、同時代に一人しか存在できない。八段は準名人といわれ、その中から突出した人物がいれば名人になることができ、その中で抜き出ることができなければ八段のままである。そのため、十二世本因坊丈和と十世(十一世)井上幻庵因碩は血みどろの争いをしたのであるし、十一世本因坊元丈と八世安井仙知(知得)はお互いを尊重して両者八段のままで名人を望まなかったといわれている。

このように、七段になるということは難しく、その地位になれる人物に御城で碁を披露できるのである。しかし、御城に上がれるというのは大変名誉であるが、そのためには剃髪して僧形にならなければならなかった。僧であれば身分に関係なく貴人の前に出られるためである。御城に勤める医者もそうであった。御城碁というのは名目上は将軍の御前対局である。実際には老中たちが代理出席し、実際に将軍が直接目にした数は少ないが。

そして雄蔵であるが、七段にはなったが御城碁への出仕を拒否している。剃髪したくないというのがその理由といわれている。美男子であった雄蔵は剃髪してしまうのが嫌だったといい、さすが江戸っ子の粋であると雄蔵の心意気を感じている人は多いという。

しかし研究家の中にはこれに疑問を持たれる方もいる。その説について説明する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?