囲碁史記 第19回 安井家と会津藩

安井家と会津藩の繋がりについてはすでに述べたとおりである。ここでは福島県在住の囲碁史研究家猪股清吉氏による郷土史と囲碁史を合わせた研究と見解を中心に安井家と会津藩との関わりを見ていこう。

土津神社の碁盤と碁石

会津磐梯山麓に保科正之を祀る土津(はにつ)神社がある。その宝物として安井算知は碁盤と碁石を、安井算哲(渋川春海)は貞享暦関係書を奉納している。そのことが『新編会津風土記』や会津藩『家世実記』に見える。

まず算哲の貞享暦関係のものから見ていこう。

貞享暦が完成したのは貞享元年(一六八四)、会津藩初代藩主保科正之が没して十二年後のことである。『新編会津風土記』に次のようにある。

改暦表并食考二通・本朝古今交食考一冊・貞享改暦考一冊

右三部天文方安井算哲寄付相伝

これを納めた経緯が『家世実記』に見える。

貞享二年二月十二日、安井算哲見祢山へ改暦表を奉納

算哲義旧臘江戸屋敷へ参、改暦之儀 土津様御存生之時分御老中様へ御物語被遊候得共、其時不至候故何之御沙汰も無御座候、然処去々年(天和三年)十月望月蝕無之段申上候得者、達上聞則改暦之儀土御門殿へ被仰付、拙者手伝仕候様被仰渡候、畢竟、土津様思召有之候故を以如此被仰付候と難有奉存候、乍恐改暦記見祢山御社へ奉納度由詰合御家老共迄申候ニ付、達御耳候処其通被仰出、算哲書物被差下候ニ付、社司西東蔵人を以為相納之

(訳)

算哲が旧臘(貞享元年十二月)、江戸の会津藩邸に伺い家老に改暦の話をした。正之公は生前(元老の立場のとき)、算哲の改暦のことで老中とお話になられた。そのときはまだ時が至らず朝廷から何のお沙汰もなかった。その後、予想した通り宣明暦は天和三年十月の月食予想を外した。それを以て、朝廷は、土御門家へ改暦の段取りをするよう仰せ付けられ、安井算哲がその手伝いを仰せ渡された。

これらの算段は、正之公が思し召しておられた。お陰をもって改暦が成り有難く思っている。就いては、見祢山の御社(土津神社)へ改暦関係書を奉納したい旨を申し上げた。そのことが殿様の御耳に達し許された。算哲の書物を会津へ差し下すに当たっては、社司西東蔵人を以てそれを納めた。

これらの奉納には、改暦を支えてくれた生前の正之への算哲の思いが込められている。

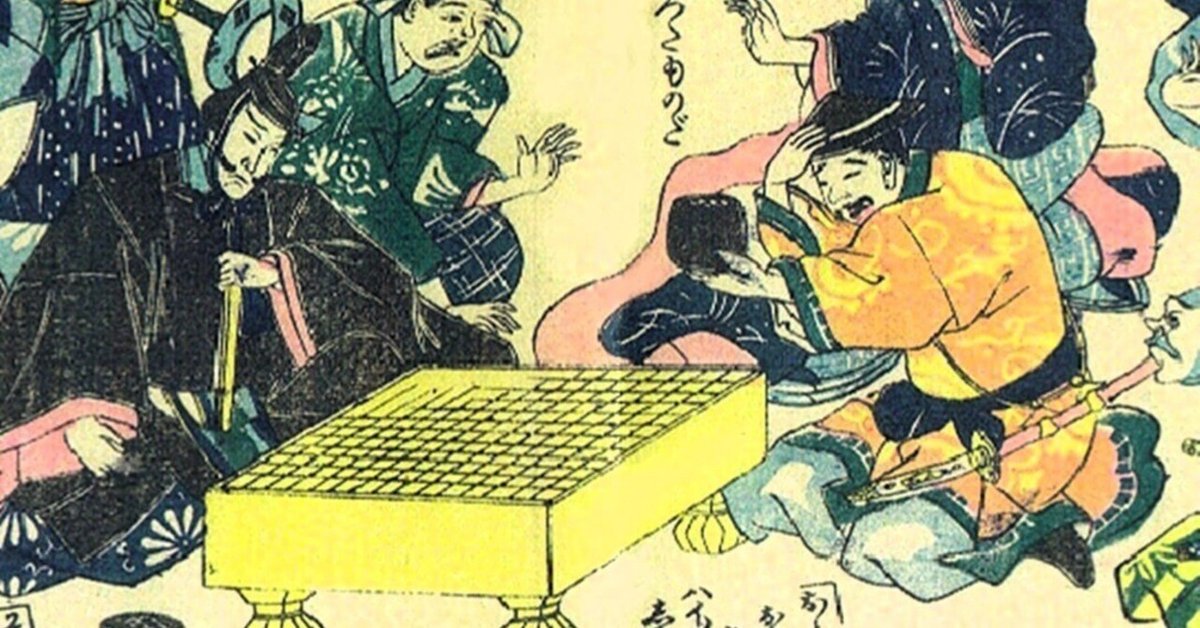

改暦に関して『新編会津風土記』に正之と算知の次のような会話がある。

一日、算知来たりて云うよう、「臣が子算哲碁を善くすれども専ならず、よしなき暦算に心を尽して家業の精ならざるを憂ふ」

正之これを聞いて悦び「碁を善くする者世に多ければ妙手に至らずとも事足りなん、本朝久しく宣明暦を用いるとも進歩の術甚だ疎なり、これを善くする者出ては世の益鮮(すくな)からず、汝其志を挫かず業を遂げしむべし」と云う。これより算哲ますます其術を研究し、元郭守敬が授時暦に拠り暦書を造て官に献ず、即ち号を貞享暦と給い旧暦を改めらる。

宣明暦は貞観四年(八六二)から八二三年間用いられた。授時暦は中国元代の暦、最高とされるが日本では用いていない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?