激動の時代にフランス、パリに集った人々の肖像「モディリアーニ-愛と創作に捧げた35年-」大阪中之島美術館 三木学評

「モディリアーニ ─愛と創作に捧げた35年─」展

会期:2022年4月9日(土)– 7月18日(月・祝)

会場:大阪中之島美術館 5階展示室

大阪中之島美術館で、初の特別展「モディリアーニ-愛と創作に捧げた35年-」が開催されている。1990年の美術館準備室の設置から約30年を経て、2022年に開館し、6000点を超える膨大なコレクションの中から選ばれた開館記念展「Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり」は、オミクロン株の大流行で入場制限がされる中、入場者数9万人という目標を大きく超えて、約12万人の人が訪れた。近代以降が主のコレクションで、日本人に圧倒的に人気のある印象派がないことを考えると大成功といってよいだろう。

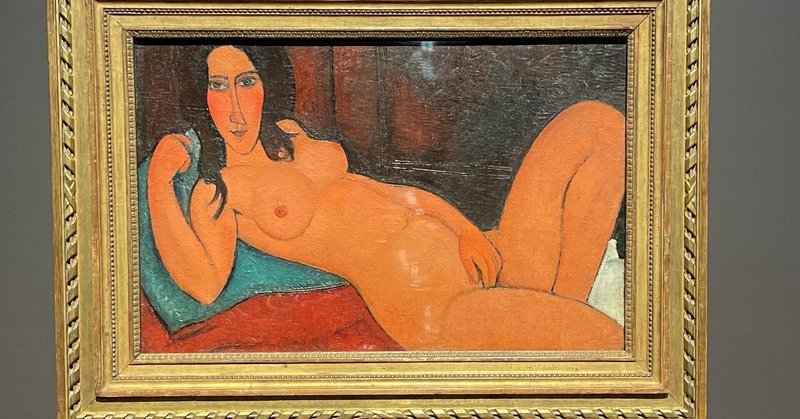

大阪中之島美術館の構想は、1983年に大阪の実業家、山本發次郎のコレクションが大阪市に寄贈されたことがきっかけとなっている。山本は、もともと白隠や仙厓などの禅画、墨蹟をコレクションしていたが、佐伯祐三の絵画に素朴さと筆跡の力強さなど同じ魅力をみて、埋もれていた佐伯作品の収集を始める。そこから同じ洋画の海外の作家もコレクションするようになり、モディリアーニの《髪をほどいた横たわる裸婦》(1917)も購入された。墨蹟を見る視線が、佐伯に続いてモディリアーニに向けられたのが興味深い。確かに、《髪をほどいた横たわる裸婦》も力強い線で描かれていている。この官能性を称えた作品と禅画とは内容としては真逆のように気がするが、単純で還元化された線で人物の特徴を描くという意味で方向性は同じだ。山本でなければそのような発見はできなかったかもしれない。佐伯とモディリアーニが双方、夭折の画家という共通点も気になる。

山本の独自の美学で集められたコレクションが起点となっており、今回も《髪をほどいた横たわる裸婦》という1点の作品をもとに、国内外から作品が集められ、さらにエコール・ド・パリの作家や、藤田嗣治など直接交流のあった作家などの作品が集められ、モディリアーニの作品とその背景が堪能できる構成になっていた。

モディリアーニは、35歳という若さで亡くなっていること、作風を確立した代表作は、1910年代半ばからなので、作品数がそもそも少ない。メイン会場の大阪中之島美術館の5階フロアは、天井も高く、面積も広いこともあり、そこを埋めるのは大変であろうと思っていたのだが、うまく同時代の作品や資料で文脈が補強されていた。

構成は、「プロローグ:20世紀前半のパリ」、1章(芸術家への道)、2章(1910年代のパリ)、「特集:モディリアーニと日本」、3章(モディリアーニ芸術の真骨頂 肖像画とヌード)となっており、実質的には5つのパートに分かれている。

「プロローグ:20世紀前半のパリ」では、大阪中之島美術館が寄託を受けているサントリー・ポスター・コレクションから、ジャン・コクトーや第一次世界大戦など、1910年代のポスターが飾られており、モディリアーニが活躍した時代が、ヨーロッパの価値観を一変させたと言われる近代戦争の時代であったことが紹介されている。モディリアーニ自身、イタリア(トスカーナ州リヴォルノ)出身ではあるが、外国人部隊に志願したものの、健康上の理由で却下されている。

1章(芸術家への道)では、彫刻家を目指していた頃のデッサンが飾られており、もともと彫刻的な線とボリュームを把握するセンスが、絵画に展開されたことが分かる。ここでも大阪中之島美術館が所蔵しているブランクーシの代表作の1つ《眠れるミューズ》(1910-1911年頃)などが展示されており、膨大なコレクションから関連する作品を出品できるという強みを生かしている。さらに興味深いのは、ピカソやブラックなどのキュビスムと、モディリアーニが大きな影響を受けたアフリカの仮面や彫像が、国立民族学博物館のコレクションから展示されていることだろう。

ピカソらは、パリ万博の跡地に設立されたトロカデロ民族誌博物館(1937年パリ万博を機に人類博物館として改修)でアフリカ彫像を見ていたこともあり、それを知って岡本太郎は万博後に民博をつくるという目的を持っていたことを考えると、歴史的な流れを感じるし、大阪の美術博物館の連携の例としても面白い。

2章(1910年代のパリ)では、主にエコール・ド・パリを中心に、同時代のパリに集まった作家を取り上げている。なかでも、ディエゴ・リベラやキスリング、藤田嗣治などは、モディリアーニが肖像のスケッチを描いており、作品の横に並べられており、それぞれの個性やモディリアーニとの関係がうかがわれる。

「特集:モディリアーニと日本」では、直接交流もあり作風に影響があったと考えられる藤田嗣治や中原實、日本にいながらモディリアーニに傾倒した松本俊介らの作品や日本で紹介された当時の雑誌や書籍などが並べられている。

藤田とモディリアーニはともに肖像画やヌードを中心に描いており、陰影を描かず線で描くということにおいて共通点が見受けられる。実は、筆者は昨年ポーラ美術館の開催された「フジタ-色彩への旅」展で、藤田の色彩について調査している。その際、藤田が肌の質感を、平面上の印影や配色ではなく、物質的、構造的に再現しようとしていることを実感した。つまり、イリュージョンとして画面の中に質感を表現するのではなく、絵肌・マチエールを本当の肌に近くしているのだ。1930年代の中南米や東アジアを歴訪し、色彩が豊かになった時代においても、その趣向は継承されているだろう。

その点から考えると、モディリアーニと藤田の絵肌は対照的といっていいほど異なる。藤田の下地と描画層は、非常に薄く、超絶技巧といってよいほど細い線で描かれている。墨を使っており、やり直しがきかないため、下絵を描いていたようだが、その点では日本画に近い。いっぽうモディリアーニに方は、輪郭線は太く厚塗りの作品が多いので、印象はまったく違う。一方は、日本の絵画の技法を使った平面的作品、一方はイタリア出身で彫刻的な表現を応用した立体的作品で真逆なのだが、陰影を使わず線で特徴を捉えるという点で二人の作品は瞬間的に近付いた。しかし、その作風はそれ以上、近付くことはなく、1920年にモディリアーニは亡くなった。藤田は独自の技法を確立させ、1920年代から大活躍する。

3章(モディリアーニ芸術の真骨頂 肖像画とヌード)が、本展覧会のハイライトというのは言うまでもない。モディリアーニは、彫刻的表現を絵画に応用し、キュビスムとは少し異なるが、顔を大きく、細長く、体のバランスを極端にデフォルメしている。しかし、被写体の人格、個性から切り離された造形的、抽象的形態になるのではなく、個性を強調する形をとっている。また、ヌードにおいても、官能性が強調されている。その証拠に、1917年ベルト・ヴェイユ画廊で開催された「モディリアーニの絵画と素描」展において、警察がウィンドーに飾られた裸婦像を問題視して、撤去を命じたというエピソードが残っている。

人物の人格的、造形的個性を単純な線で捉えるという類まれな能力と、彫刻的なボリューム表現を絵画に展開するという方法が、モディリアーニ絵画を特別なものにしいている。多くの画家や芸術家の肖像を描いていることからも、モディリアーニが人々を捉えるのがうまく、愛されていたことがよくわかる。結核や薬物が原因となって早世し、さらに内縁の妻ジャンヌ・エビュテルヌが、モディリアーニが、正式な結婚の手続きをしている途中で死去したため、2人目を宿したまま実家の窓から飛び降り自殺をするなどのエピソードなどもあり、「呪われた画家」として、その人生も含めて語られるようになっていった。

今回、特に気になったのは、疎開と転地療養のために南仏に滞在中に描かれたであろう作品が、むらのある薄塗りで、輪郭線も細く、より平面的になっていることだ。色彩は淡いが発色が良く、明るくなっている。それは、藤田が1920年代の乳白色の下地を開発する直前の表現に似ている。南仏では藤田とも合流しており、互いに影響しあっていたことだろう。藤田は、1919年から1920年のあたりで何が起きたかわからないが、薄い麻布のカンヴァス、鉛白と炭酸カルシウム、タルクを使って、「乳白色の肌」を実現し、20年代の寵児となる。今回出品されている藤田の《タペスリーの裸婦》(1923年、京都国立近代美術館蔵)は、その代表作の一つといってよいだろう。

モディリアーニは、第一次世界大戦が終わり、狂乱の20年代の中で成功することは叶わなかったが、1910年代という時代の激動の中で、人々の心をとらえる表現を確立した。ただ、南仏で得た新しい表現の後、どのような展開があったのか、想像する余地が残っている。そこもまた魅力の一つかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?