新麻聡「オトシモノ ~地図と手袋~」

1

改札を抜けると、あたりの様子が一変していた。

目を疑った。記憶にある風景と、まるで違う。

わたしの前には、頭上の高架線とクロスするように、一本の広い道路が走っていた。片側二車線の双方向道路で、中央には芝を敷いた分離帯がある。そういう時間帯なのか、多くの車が左右に疾駆している。道路沿いにあるのは、マンションやオフィスビル風の建物ばかりで、あの駅前の賑やかな商店街など影もない。

そもそも、プラットホームの端寄りにある階段を下りて、自動改札口を出たところは、まだ駅の構内だったはずだ。横に広いスペースで、正面にはキオスクやコインロッカーが並び、左右にはそれぞれ屋外へ出るガラスの扉が開いていた。それが今、自分はすでにガードレールが延びる歩道の上に立っている。あの空間はいったい、どこへ消えたのだろう。眩暈がしてくる。

高架下なので、外は晴れているが足下は昏い。ふと右手を見ると、明るい街路に面して一軒のパン屋が店を開けていた。足が自然とそちらに向いた。

ガラス面を多く取った清潔感のある店で、まだ建てられて間もないことを窺わせた。そんな場所に特有の落ち着きのなさが、真新しい壁や床に感じられる。しかし、レジカウンターにいた人物は年季の入ったパン職人という風情の、恰幅のよい初老の男性だった。

白いコックコートの前で太い腕を組み、ご主人は同年配の痩せたおじさんと立ち話の最中だった。おじさんが甲高い声で、

「――嫁の弟ンところでもさ、おんなじことがあったって言うんだよ。ひょっこり戻ってきたって」

「新聞がコラムにしてたね。週刊誌なんか、半ば美談扱いだったよ」

「でもそれは一説なんだろ? 面白おかしく書いてるが、本当のところは判らねぇ。やっぱり、本人が改心して、さ」

「夢がないねえ」とご主人は笑って、「じゃ、届けは取り下げたの」

「いや、極まりが悪いから出したまんまだって。何しろ……」

その先は小声になった。話が弾んでいる。ほかへ行って訊いたほうがよさそうだ、と出入口へ戻りかけたところで、

「おっと」

おじさんが振り返った。

「お客さんだ。じゃあまあ、そういうことでよろしく。町会のほうには言っとくから」

佇むわたしへ軽く会釈して、せかせかと出て行く。パン屋さんは判りました、と声を掛けてから、こちらへ向き直った。

「はい、いらっしゃい」

「あ……ごめんなさい」

やむを得ず、わたしは可愛らしいケーキが並ぶショーケースの前へと進み出た。

「ちょっと、道をお訊きしたくて……」

「はいはい、どうぞ、伺いますよ。どちらかお探しで?」

「はい。ええと……」どう尋ねたらいいか、一瞬迷った。「わたし、以前に一度このあたりへ来たことがあるんですけど、あの駅前の通りは、その、なくなってしまったんですか?」

「駅前のって、ああ商店街通り?」ご主人は目を丸くして、「ありますよ。なくなっちゃあいません。まあ、この新通りができてから、向こうは死んじゃってるけどね」

よく解らないことを言う。

「いや、あなたがこちらへいらしたのが、いつなのか存じませんが――ええと今年の春頃だったから、もう半年も経つかな。新しく道路が通ったんですよ」

「道路」

「この、うちの前の広い通り。この道路です」

人差し指を左右に振って、わたしの背後を示し、

「これが、ようは駅前の商店街通りを分断したわけ。おかげで切れたところから向こうの商店は、駅前と直接繋がってないでしょ、島みたいに孤立しちゃってね。死んじゃったね、あっちは」

活気がなくなった、商店街として機能しなくなった、ということか。

「買い物するのに、いちいち大きな通りを渡って、ってのも億劫だしねえ」

「そうすると……」振り返って外を見る。「たしか、改札を出てすぐのところに、キオスクとか、お店が並んでいるスペースがあったと思ったんですが、あれは……」

「それは、だから反対側でしょ?」

ご主人はあさってのほうを指差している。わたしはまたも混乱した。

「反対側?」

「北口や南口のほう。こっちは西口ですよ。ああそうか、知らないんだ。あのね、今回の道路計画に合わせて、駅のホームのこっち側――新通り側にも、新しく改札口が作られたんです。駅全体が二本の通りに両端から挟まれた恰好になるんで、便よくしようと思ったんでしょ、JRが。工事して、ホームへ階段通してね。もう、できて一年になるかな」

今わたしが降りたJR素甘駅は、プラットホームは一つきりで、上りと下りの単線が、それを挟んで走っていた。快速電車や特急が通る線路も並走してはいるが、それ自体のホームはない。

記憶にあるこの駅の改札口は一箇所だけだった。そこへ下りる端寄りの階段も。

「あなたが今おっしゃったのは、だからその、元々あったほうの改札ですよ。反対側の」

以前ここへ来たとき、電車からプラットホームに降りて、さて左右どちらへ向かったのだったか――。記憶は曖昧だった。今回は、目をやった先に階段口があったので、ただそちらへ歩を進めたというに過ぎない。ホームの上は見通しが利いていたが、中央部に設けられた駅員事務室や自動販売機が視界を遮ったのだろう。両端に階段口が見えていたなら、方向を確かめるくらいのことはしたと思う。

謎は解けた。わたしは、それと知らず反対方向へ下りていたのだ。新たにできた改札口のほうへ。あたりの様子が一変したように見えたのも、当然のことだった。

「うちも以前は、商店街通りに店があったんです。でも新しく道路を通すってことで、うちの敷地がその予定地に掛かっちゃってね、立ち退いて、新通り沿いになるここへ移転したわけです。まあ、今度できた西口の、出てすぐという立地だし、商売にさほど影響はありませんでしたがね」

「はあ」

「で、お尋ね先はどちらです?」

「ええ、それでは……」

完全に方向感覚を失っていた。正しく把握するには、基点となるものが必要だ。慌てて五年前の記憶を手繰る――。

駅の構内から「南口」と書かれた右手を出ると、駅前はちょっとしたロータリーになっていた。それにぐるりを囲まれるようにしてバス停と交番がある。商店街通りは、その交番を背にすれば、ほぼ鉄道の線路に垂直な形で左右へ延びていた。幅は狭いが対面通行路で、両サイドには一段高い歩道があり、ガードをくぐれば北口へ抜ける。

交番の横に地域案内板が設置されていたので、念のため、道順を確かめた。図は簡略な作りだが、町名や番地の表示はされている。手許の住所と照らし合わせ、おおよその見当をつけた。

商店街の賑わいを縫って足早に進むと、やがて左側の角に、目印の花屋が見えてきた。正面の看板に大きく「筒井生花店」とあるので、すぐにそれと判った。そこを直角に折れると、あとはただ真っ直ぐに進めばいいだけだった。何ブロックか行った先の左手に、目的の家はあった。

「〈筒井生花店〉というお店があったと思うんですが、どちらになるでしょう」

ご主人は即座に頷いた。

「ああ筒井さんね。花屋さんは商店街通りの、島ンなっちゃったほうだね。これを」と新通りを指さし、「向こうへ渡らないといけない。ちょっと待ってくださいねぇ」

言い置いて、一旦奥へ引っ込んだ。ほどなく、筒状に丸めたものを広げながら戻ってくる。

この界隈をまとめた町内地図だった。新聞紙大ほどもある。見やすいよう、ショーケース脇のカウンターへ、こちらに向けて広げてくれた。自分は反対側から見下ろしている。よく見ればそれは手書きを印刷したもので、各世帯名も活字ではなかった。細かく並んだ四角の中に、一戸一戸楷書で書かれている。色も赤と黒の二色刷りで、手作り感が強い。地図の周囲には、その地域にある主な商店、会社、郵便局などの広告がレイアウトされていた。左端の、真っ新な余白部分の隅に「平成十三年九月作成」とある。出来たてのほやほやだ。

「ええとね、ホラここがうち。サクライ・ベーカリー」

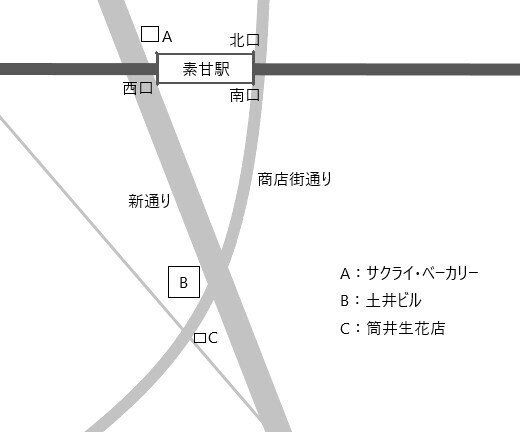

地図の上部を鉄道が渡っている。そのほぼ中央の位置には素甘駅がある。見ると、駅の左端を掠めるように、一本の太い道路が左上から右下にかけて延びていた。これが、いわゆる新通りだろう。ご主人は、それが線路をくぐる手前あたりを指差した。なるほど道の線に沿って、四角い中に「サクライ・ベーカリー」とある。[図1参照]

一方、記憶にある駅前の通り――素甘商店街通りは、逆に地図の右上から左下に向けて描かれていた。方位標を照らすと、北東・南西方向と判る。新通りとは、アルファベットのXの体を為して交わっていることになる。Xは縦に長く、交差点の上下は鋭角、左右は鈍角だ。また、新通りが直線なのに対し、商店街通りは左上部から右下へ向けて力を加えたような、ゆるい弓形を描いていた。

鉄道は、これらに交わって左右に走っている。Xの上部分を横切る形である。そのため、全体が「女」という字を裏返したような具合に見えた。

素甘駅は、商店街通りと新通りに、その両端を接している。商店街通り側の改札を抜ければ北口・南口へ出ることになり、新通り側なら今いる西口だ。

ご主人は、そこから人差し指を南東に滑らせた。

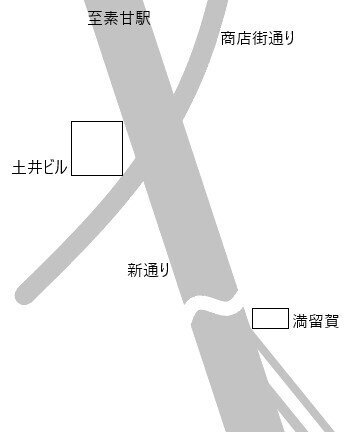

「この通りをガードくぐって、ずっと下りていったところに、ホラ『土井ビル』ってあるでしょう? この角を右へ曲がる。ここからが、だから商店街通りのつづきになるわけですね。これを入った先の左手、ここが筒井さん」

新通りを下ってしばらく行くと、商店街通りと斜めに交差する、地図上では左側の角に、「土井ビル」と書かれた、まわりと比べて敷地の広そうな菱形が現れた。そこを南西方向へ折れた先に、筒井生花店はあった。が――

わたしは、満足そうに微笑むパン屋さんへ頷いてみせた。

「あ、はい。そうすると……この花屋さんの角を折れた先というと、どのあたりになるでしょう」

生花店の横を入った道は、その先で新通りとぶつかって、消えていたのである。

相手はまたも目を丸くした。案の定、思い違いをしていたらしい。

「ああ、筒井さんにご用があるわけじゃないんだ。花屋は道しるべだったんですね? お尋ね先は、角を曲がった先ですか」

そこで所番地を告げると、

「善哉○丁目? なら、ちょっとありますね。ここら辺は、素甘だから」

駅の周辺は素甘という町で占められており、善哉は、そこより少し南下した地域になるという。確かに駅名が素甘なのだから、その周辺もそう呼ばれていると考えるのが自然だ。しかし、わたしは善哉の町名と最寄り駅のことしか頭になく、その範囲までは頓着していなかった。

「この地図は、素甘町会だけで作ったものなんで、善哉のほうまでは載ってないんですよねぇ」

なるほど、地図の端のほうは道路の外枠こそ引かれていたが、各世帯の敷地を示す細かな四角形は省かれていた。真っ白いままである。その部分は素甘町内から外れているというわけだ。

ご主人の指先は、Xの左下の脚にある筒井生花店を起点に、右下へ移動していった。やがて道は新通りとぶつかった。商店街通りから、裏道を抜けて新通りへ出た形になる。その抜け道は、いかにも細い。手書きの地図なので多少不正確ではあるだろうが、わたしの記憶でも、確かにあの道は幅が狭かった。軽自動車でも通れば、体を横にやり過ごさなければならなかっただろう。

「ええと、これの延長線ですと……」

ご主人は一旦指を離し、先を目で追った。道は極端な鋭角で新通りに切れ込んでいる。そこを斜めに横断するように辿って、再び指先を図上に着地させた。

「ああ、じゃあ満留賀さんの角だ」

一人納得したように頷いている。

「まるかさん?」

「このうちの前の通りをね、左へ行ってください。ガード下を越えて、真っ直ぐに。そうすると商店街通りにぶつかるから、そこも渡って、さらに真っ直ぐ」

「はあ」

パン屋さんはもう地図など見ていなかった。レジカウンターから店のこちら側へ出てきて、手振りで教えてくれる。わたしは彼の話についてゆこうと、一緒になってウィンドウ越しに外を見遣った。

「女の人の足なら十分は掛かるかな。左手にね、満留賀という更科が見えてくるから、その角を左へ入れば、お尋ねのお宅はあるはずです」

「あ、はい」

「よろしいですかね、解りました?」

「はい、解りました」

ありがとうございました、と頭を下げて、申し訳ないので父が喜びそうな洋菓子をいくつか選び、包んでもらった。ドアを出るとき、もう一度お礼を言うと、サクライさんは笑みを浮かべて、ありがとうございましたー、とこちらの言を繰り返した。

もう午後三時を過ぎている。急いだほうがいいかもしれない。わたしは言われたとおり、西口改札を横目にガード下を抜け、街路樹の並ぶ歩道を直進した。

新通りは相変わらず交通量が多い。車体をカラフルな広告で飾った都営バスが、わたしを後ろから悠然と追い抜いていった。やがて、商店街通りと斜めにぶつかった。左手を見やると、記憶にあるとおりさまざまな商店が軒を連ねている。その向こうは素甘駅のはずだが、道が左へ湾曲していて見通すことはできなかった。

横断歩道を渡り、さらに行くと、左前方に紫の暖簾を出した店が見えてきた。木枠の格子戸に艶がある。満留賀という蕎麦屋だった。新たに通された道路に沿っているけれど、建物は古い。ぎりぎり、道路計画に掛からなかった区域なのだろう。これを左に入る。角と呼ぶには角度が広すぎて、折れたという手応えはあまりなかった。[図2参照]

歩を進めるうち、次第に記憶が蘇ってきた。そうそう、あのときもこんなところを通った。細い道の左右そこここに、砂利敷きや土のままの路地が、入り組んで奥へつづいている。昔ながらの庶民的な住宅街。地面に染みついた、普段着の温もり。この空気はどこも変わらない。来た方角を顧みると、道はかすかに曲がっていて、すでにあの新通りは見えなくなっていた。

もう少し先だったかしら――

舗道をいくつか横切りながら、わたしは思い起こした外観を頼りに、家々の表札を追った。が、目指す家はなかなか現れなかった。たしか、向かって左手に玄関があったはずだ。そう思うのだが、いくら進んでも記憶にある佇まいが見当たらない。

道を間違えている? いや、あり得ない。いくらなんでも、ここまで単純な道順を誤るなどということがあるだろうか。広い通りを道形に行き、蕎麦屋の横を入って、あとはただ直進。これだけなのだ。

不安と焦燥が胸に込み上げてきた。もしや、あの家はもうなくなってしまったのだろうか。どこかへ越してしまった? いや、それは考えにくい。では住まいを建て直しでもしたか。そういえば、比較的新しそうな家も散見している。しかし、どの表札にも目指す名はなかった。

もうずいぶん進んだようだ。こんなにも距離があったろうか。生花店の角からよりも、今回のほうが道のりは短いはずなのに、自分はもう、あのとき以上の距離を歩いている気がする。何かおかしい。

と、不意に大きな通りへ出た。片側一車線の道路が左右に延びている。車の通行は少なく、閑散としている。そして、足許の小さな横断歩道を渡った正面は、白いコンクリートブロックの堤防。右手の少し先のほうに、土手らしき高台へ上がる、車道から分岐したスロープが窺えた。

川にぶつかった。つまり、ここで道は終点なのだ。するとどういうことになる? 答えは解りきっている。自分は、あの家を通り過ぎたのだ。うっかり見過ごしてしまった――

背後を振り返った。

途端、くるりと周囲が転回した。視野が、狂ったコンパスの磁針のように定まらない。

首を左右に振ってそれを断ち切り、足を前に進めた。鼓動が速まる。つづいてもう一歩。歩きはじめたら、今度は止まらなくなった。立ち並ぶ家々の表札を一つ一つ確かめながら、消え入りそうになる希望を必死で繋ぎ止めた。そして、

気がつくと、わたしは再び新通りの、真新しい歩道の上に立っていた。

数日前――

勤め帰りに様子を見に行くと、父は病室のベッドで眉根を寄せていた。

「足に来ちまうようじゃ、俺も齢かな」

つま先が充分に上がっていなかったのだろう。ほんの少しの段差に躓いて転び、膝を打ったのだ。父は昭和二十一年の、一往は戦後生まれで、先月五十五歳になった。とはいえ……足腰が衰えるのはまだ早いんじゃない?

「じきに治まると思っていた。痛みはしたが、まあ普通に歩けたからな」

あとになって腫れ上がった。

「まだ痛む?」

「いや、だいぶ退いた。そろそろ退院だろうが、まあしばらくは休業だよ」

父は普段、寄席芸人として高座に立っている。〈手妻遣い〉という、いわゆる手品師だ。手首や指先に怪我がなかったのは、不幸中の幸いだった。

「たまにはいいがな……」

「だったら、何を難しい顔してるのよ」

「それだ」

こちらを向き、声を落とした。

「また、オトシモノを拾ってね」

「………」

珍しいことではなかった。

「すぐにでも届けてやりたいが、このざまだ」

「わたしに行けって言うんでしょう」

「頼めるか」

「しょうがないなぁ」ため息は本心からだった。「変なところにこだわるんだから」

「落とし主」の家は最中区にあると言う。典型的な東京の下町で、父が通ういくつかの寄席からも近いが、わたし自身、あまり土地鑑はない。

詳細を聞くうち、気づいた。

「ねえお父さん、その家って――」

「憶えてるか。五年も前になるかな」

「同じ人のを、また拾ったの!?」

「人が同じなら、モノも同じさ。奇遇だな」

なんという巡り合わせか。それは五年前に、やはりわたしが父に託され、持ち主の許へ届けたのと寸分も違わぬものだった。

「これも何かの縁だろう。またひとつ頼むよ」

父は言って、肩の荷を下ろしたように目蓋を閉じた。

平日には勤めがある。週末を待って赴くことにした。前回と同様である。一往、家にある旧い区分地図を開いて場所を確認した。

五年前と言っても、それほどの時間の隔たりではない。方向音痴とよく人に言われるのは事実だが、わたしは楽観していた。あの駅前の通りへ出れば、きっと記憶も蘇り、問題なく目的の家へ着ける。そう高をくくっていた。

ところが――

それから、どこをどう歩いたのだったか。

ここはと思う脇道を入っては、見知らぬ町角を抜けた。左右を見回し、道を選んでは引き返す。狭い路地裏を抜けて舗道へ出ても、それが元の道なのか違う道なのか定かでない。人に声を掛け、尋ねることもできない。電柱の番地表示も目に入らなかった。それを確かめるという発想が頭から抜け落ちていた。どこまでもつづく、日を照り返して白く輝く堤防に出くわしたときは、その初めて見る風景に揺れを感じた。焦れば焦るほど、目指す場所から遠退いてゆく感覚。周囲が自分を中心に回転している。歩けば歩くほどに迷い込んでゆく。悪循環だと解っていながら、しかし足を止めることはできなかった。

と、どのくらい経った頃か。前触れなく、眼前に見覚えのある風景が立ち現れた。

懐かしい、というのとは違う。もっと遠い、希薄な憶えだった。いつか、自分はここへ来たことがある。そんな、手を延ばせば消えてしまいそうな、不確かな記憶。そっと息を吸い、止める。

そうだ、思い出した。瞬時に時間が蘇る。

五年前のあの日。

目指す家を見つけ、用事を済ませてから、気持ちの余裕からか、ちょっとその辺を散策でもしてみようかという気になった。方向音痴のわたしだけど、知らない町を歩くのは嫌いではない。

商店街の通りに沿って駅のほうへ戻るつもりで、とある脇道へ入ってしばらく行ってみると、少し先に喬木の群れが見えてきた。公園のようだ。近づいてみると、その通りを挟んだ斜め向かいの角に、ともすれば見過ごしてしまいそうな可愛らしい喫茶店があった。店先へ置かれた看板には明かりが灯っている。珈琲専門店らしい。ひと休みしていこうかな――

今、目の前に、あのときと同じ光景が再現されていた。四角い看板の、ちょっと傾いているところまで同じなのが、微笑みを誘う。

たしか、温かいプーアル茶を飲んで、しばらくぼんやりした。ふと気づくと、カウンターのお客さんたちが姿を消しており、窓の外はいつの間にかずいぶんと暗くなっていた。お父さんが待ってるわ。早く帰らなくちゃ。周章てて伝票を取り、席を立った。

あのときのお店だ。

わたしは、ベベル状に立つそのドアを、そっと引き開けた。

2

いつもどおり空席がめっぽう目立つ珈琲屋〈猫の舌〉にその女性が入ってきたのは、そろそろ自宅へ戻ってパソコンを開きますか、という頃だった。

大きく取った一枚ガラスの窓の外は、早くも暮色に包まれはじめている。さっきまではカウンターにいる私の手許にまで、白い陽射しが届いていたというのに。これからまた深夜まで仕事だ。締切までにはまだ間があるから、余裕を持って進められるだろう。ひと段落ついたら、同業者の新刊を拝読しながら軽く一杯引っかけよう。朝刊が届く頃には、煮込みすぎたおでんのはんぺんのようになっているに違いない。――お定まりのルーティーンを頭に描き、最前思いついたばかりのちょっとした絡繰を反芻して、窓のほうへ顔を向けつつ、ほくそ笑んだ、その瞬間だった。

目が合ったのだ。

私の笑みは、自分で思っていた以上に〈笑み〉だったらしい。満面ニッコリ顔の中年男と真っ向から対面し、女性は棒立ちになって目を丸くしていた。こういう場合、良識ある社会人としてどう対処するべきなのか。みるみる時間は過ぎてゆく。さあ困った、と頭が――そして顔面も凍結を始めたそのとき、思わぬことが起きた。その女性が、目を見開いたまま、こちらに微笑み返したのである。

「わあ、おんなじ……」

「いらっしゃいませ。――お好きなお席へどうぞ」

沙英が私と女性のあいだを横切り、テーブルの並ぶ店内へ導いた。あ、すみませんと言って、女性は吸い込まれるように傍らの席へ着く。肩に掛けていた大振りのトートバッグを脇に置き、お冷やとおしぼりが出されたテーブルへ一旦視線を落としてから、ウェイトレスにプーアル茶をホットで、と注文した。沙英は笑顔で頷いてカウンターへ戻った。

その間、私はというとフリーズしたままだった。目線を虚空に据え、口角を目一杯上げて、顔面の筋肉が細かく震え出すのを意味なく我慢しながら、ただ固まっていた。呪縛が解かれたのは、ウェイトレスのアイスピックのような囁きが耳を突いたときだった。

「――ちょっと、先生。千尋センセ!」

「ん、ん? ……ああ」

「ああじゃないですよ、もう。その不気味な笑顔はなんなんです? コワいですよ、遠い目しちゃって。しかも目だけ笑ってないし。――綺麗なお客さんに愛嬌振り撒くのも結構ですけど、度の過ぎたアピールは慎んでくださいね」トレンチにソーサーをセットしながら、沙英は澄まして言い添えた。「お店の品位に関わります」

見当違いも甚だしい。甘美な地獄の静止画状態からどう抜け出すか、動かぬ頭で必死に模索していただけだ。その地獄のような時間が甘美だったのは、その女性の微笑み返しが、この上なく輝いて見えたからである。

あらためて見ると、その女性は確かに常人離れしていた。年齢は二十代後半から三十代といったところか。痩躯で四肢が長く、黒髪がそう見せるのか、落ち着いた上品な装いのせいか、肌が抜けるように白い。店内のそこだけ、照度がアップしているかのようだ。

いかんいかん。このまま見つめていたら、また固まってしまう。自分はこんなにも美人に免疫がなかったろうか。慌てて新聞の活字に目を戻した。紙面に集中する。……変だ。日本語が読めない。

「失礼しました。……あんまり同じだったもので」

こちらの声が聴こえたのか、薄手の黒い手袋を外しながら、女性は意味不明な科白を口にした。やはり聞きとがめたのか、ティーサーバーとカップを運んで沙英が訊く。

「あんまり同じ、って?」

「あ、ええ……」相手は、はにかむように視線を下げ、「実はわたし、以前にも一度、こちらのお店へ寄らせていただいたことがあるんです」

「あら」

「五年ほど前です。このあたりへ来るのは今日で二度目なのですが、やはり同じ家に用事があって、その帰りでした。こんな十月の夕暮れ時で、たまたま通りかかったところに、このお店があって。入ってみると、カウンターに座ったこちらの方が、お一人で、やっぱり何か嬉しそうに笑っていらしたんです」

そう言って、女性は私と視線を合わせた。何か返したかったが、声が出ない。無理に何かしゃべろうものなら、干上がった声帯が変な音を発してしまいそうだった。

「この人に間違いないんですか?」

「はい、掛けていらっしゃるメガネで憶えてます。そこまでおんなじだったので、もうビックリしてしまって……」中国茶の注がれたカップを両手に包み持ち、イタダキマス、と囁く。「曜日も同じ、土曜日でした。――おいしい」

「へー、デジャヴみたい」

「ええ。おかげで、自分が今どこにいるのかだけは、だいたい判ったつもりです。たぶん、ですけど……」

「お聞きになりました? 先生。五年前ですって」

「や、さあ、そう言われても……」と、なんとか掠れた声で返した。憶えなどあるわけもない。その秋の日にも、自分はここで妙案を温めていたのだろうか。

「いつからなさってるんですか、あの怪しい愛想笑い」

だからそれは誤解です、と手振りで示す。

「自分がどこにいるのかは、って今おっしゃいましたけど」沙英は女性客を振り返って尋ねた。「それ、どういう意味です?」

あれこれと詮索好きなウェイトレスに、相手は迷惑がるでもなく、

「わたし、実は道に迷ってしまって……」

「え?」

「お羞ずかしい話なんですけど……。よく人にも、方向音痴と笑われます。どうしても目指す家に辿り着けなくて、さっきまでその辺をぐるぐる回っていたんです」

「あ、今日はそちらの帰りではないんですか」

「ええ、向かうところでした」

「まあ五年振りじゃあ、あんまり憶えてもいませんものね」

沙英は解ったふうに頷いた。ところが、女性は話をやめない。

「駅前のパン屋さんで聞いたんですが、なんでも、新しい道路ができたんだとか……」

「駅前のパン屋さん? 新しい道路……。失礼ですけど、それってどこの駅前でしょう」

沙英のはてなは私にも頷けた。駅前にパン屋などあっただろうか。すると返ってきた答えが、

「素甘駅、ですけど」

ささやかな謎は、あっさり氷解した。すかさず沙英が無邪気に突っ込む。

「お客さん。素甘って、お隣の駅ですよ? このあたりは大福坂といって、同じ最中区ですけど、最寄り駅は煉切町になります」

「え? ……じゃあわたし、いつの間にか違う町を歩いていた、っていうことですか?」

そう。町はおろか、知らずエリアまで越えていた。五年振り二度目の快挙だ。

いずれにせよ、だいたいの事情は把めた。素甘の「新しい道路」のことなら私も知っている。通称、素甘新通りのことだ。なるほど五年前では、まだ工事も始まっていなかったからな――。

素甘新通りは、正式な呼称を〈都道補助△号線〉という。JR線の北側を走る幹線道路と、それに並行した南側の国道を結んだ、素甘地区を斜めに貫く全長約一・八キロメートルの双方向道路である。これができるまでは、南北の道路を直接繋ぐアクセスラインといったら、土手沿いのバイパスを別にすれば、一本しか存在しなかった。町を縦断する駅前の商店街通りだ。この通りはその名が示すように人の行き来が激しく、路線バスの運行経路になっていることもあって、車両の通り抜けは常に滞りを来たしていた。

新道を通す計画はそれこそ二十年以上前からあったのだが、都は長いあいだ推進できずにいたようだ。何しろ道路に掛かる家屋や土地をすべて買収しなければならないし、商店街を中心とした反対派との交渉もあったろう。いずれにせよ、実際に工事が始まったのはここ三、四年前。その後、部分的な完成は数箇所で見られたが、全面開通されたのは、つい半年ほど前のことだった。

わずか五年の歳月のうちに、彼女の知るその町は一変していたわけだ。新道路開通に伴い、素甘駅の改札口も二箇所に増えたと聞いている。女性は、新設された西口側を下りたと言う。となれば、そこを出た時点で、かなり戸惑いを覚えたであろうことは想像に難くない。

街路というものは、ただ普通に歩いていたのでは、俯瞰的に捉えにくい。視点が地上、いわば平面上にあるため、錯覚を招くのだろう。かつて武家屋敷などのあった地域なら方形の町割がされているが、それ以外では、縦横に走る往来が一見碁盤の目のように思えても、実際は歪んだ網目になっていたりするものだ。

素甘界隈もその例に洩れない。駅前の商店街通りなど、真っ直ぐに進んでいるようで、実際は緩やかに西側へカーブしている。その通りから左右に延びている枝道同士も、また互いに平行とは限らない。慣れない町をわけも判らず歩き回っていたら、次第に方向感覚にずれが生じて、しまいには道に迷いもするだろう。私はさもありなんと頷いた。が、話はそう単純ではなかった。

「わたし、目指す家に行き着くには、以前来たときのルートを辿るのが、やはり早道だろうって思ったんです。多少回り道になっても、そのほうがいいだろうって」

「急がば回れ、って言いますもんね」

「そう。だからパン屋さんに、商店街通り沿いにある筒井生花店というお店の場所を訊いたんです。前に来たとき、そこを目印に角を曲がったのを憶えていたので」

「ああ、道しるべだったわけネ」と、沙英はここで目を輝かせた。「ひょっとしてパン屋さん、その花屋がお客さんのご訪問先だって、勘違いしてませんでした?」

「ええ、そうでした。――よく判ったわね。あなた、勘がいいのね」

勘がいいわけではない。私は得意げに笑うウェイトレスを盗み見た。マニアが高じて、ミステリ専門出版社である東都幻窓社の文芸編集部員にまでなったこの娘のことだ。話を聞いて、咄嗟にあの名作を連想したとしても、なんら不思議はない。

「そうしたら、ご主人が町内会の地図を出してきてくださって――」

はて。だったら、その地図で目指す家の位置を確認できそうなものだが……? とっとと帰って仕事をするつもりが、話が中途半端なままでは、気になって席を立つことができない。私は厨房に佇んでいるマスターへ、コーヒーのおかわりを頼んだ。

女性の語りはつづく。花屋が目的地なのではなく、道しるべだったと知ったパン屋の店主は、彼女にそこから先へのルートを教える。そのプロセスは、私が予想したものとは違っていた。私なら訪問先を起点にして逆へ遡るが、店主はそのまま筒井生花店の角からスタートし、途切れた道の延長線を追ったのだ。なぜなら、

「その家は善哉にあるんですが、地図には、素甘町内の家屋しか載っていないと言うので……」

目指す家が地図に載っていないのなら、逆を辿ることは適わない。以前来たときのルートに倣うほかなかったわけだ。家の位置を確認できなかったのも道理である。

女性は、店主とのやり取りを過去の事柄も織り交ぜて事細かに語り尽くし、最後はため息で締めた。沙英がそんな彼女を覗き込み、

「で、教わったとおり行ってみたら、その家が消えていた、と」

「消えていた、というか……ええ、見つからないんです。敷地の狭い、小さなお宅でしたが、それでも外囲いはあったし、さすがに見落とすほどではないはずなんですけど」

「ミステリだわ! ――千尋先生。消失ですよ消失! 『消えた家』です。なんかこう、グッと来ません?」

お客さんが困っているのに、それを戯言にする失礼千万な娘である。私は控えめに首を捻ってみせた。「まあ、解らなくもないけど、そ」

「お客さん。この人ね、こう見えてミステリ作家なんです。浮夜千尋……って言っても、ご存じないでしょうけど」

人の話を聞いていないらしい。だいいち、どういう紹介の仕方だ。めげずにコメントをつづけてみる。

「やっぱり、それは先方が越してしまったとか、そういうことなんじゃ……ないかね」

「夢がなーい。よくそういうこと言えますね、ミステリでごはん食べてる身で」

「いや、でも現実の話だからさ」

沙英はお客さんに向き直る。

「そういう可能性はあるんですか? 引っ越しちゃってるとか」

「いえ、それはたぶん、ないと思うんですけど……判らないんです。先方のお宅と、その、知り合いというわけではないものですから」

「……お知り合いじゃない」

「実はわたし、……届け物を持ってゆくところだったんです。父に頼まれて。でも、わたし自身は、その方と面識がなくて」

「お届け物を、直接持って……? 宅配とかにすれば、楽なのに」

「父は変なこだわりを持っていて、何か、他人の手を借りるのは嫌らしいんです」

女性は申し訳なさそうに俯いた。

私たちが子供だった頃は、贈答品を携えて恩人・知人宅へご挨拶に伺う、などという習慣もあったが、現在では珍しいのかもしれない。そのしきたりを堅強に守っているお父上なのか。それにしても、中元や歳暮の時季でもあるまいに何を「お届け」するのだろう、とちょっと気になった。大きなお世話だけれど。

「お届け先の住所と名前は判ってるんですよね? 電話番号は――」

「……知らないです」

「そっかー、困りましたね」

ウェイトレスはエプロンのポケットに両手を突っ込み、背後のカウンターに倚りかかって天井を見上げた。すっかりお悩み相談役になりきっている。

「五年前のときは、ちゃんと見つかったんですもんねぇ」

「ええ。駅前の案内板でも道順をチェックしておいたので、わりと楽に」

「今回は出口が逆ですもんね。交番もなければ案内板もなし、か。――ねえ、ぽおちゃん。うちにはその素甘の地図って、あったりしない……よね?」

マスターが顔を上げた。何か考え事でもしていたのか、白いブロードシャツの両腕を胸の前で組んでいる。

この「ぽおちゃん」なる呼び名は、沙英が物心ついた頃から変わらないらしいが、押しかけアルバイトも今始まったことではない。学生時代から、ずっとつづいている。社会人になってさえ、こうして週末になると小遣い稼ぎにやってくる姪っ子を、たいして必要もないのに雇ってあげているのだから、マスターも心が広い。

「んー」氏はコントラバスの低音で呟いた。「ないね」

「やっぱりか」

隣り町の地域地図など、なくて当然だ。

沙英はマグカップを手にカウンターの中へ入った。ミルクティーのおかわりでも作るつもりだろう。

「そもそもさ、地図があったところで役には立たないんじゃない? 素甘しか載ってないっていうんなら」

私がそう声を掛けると、沙英はあごの先に小さなウメボシを作った。

「それはそうだけどー、何か判るかもしれないな、って思ったんですっ」

「ああそう」

しばらく、愚にもつかないやり取りが沙英と私のあいだで交わされた。このとき、私は女性客に背を向ける形でカウンター席に掛けていた。あれだけ強烈だった彼女の存在感が、いつしかほどよく薄れ、完全に気を抜いた状態だったのだ。だから、いきなり名前を――筆名ではあるが――呼ばれたときは、文字どおり飛び上がった。

「浮夜先生。それにお店の方も、ありがとうございました」

振り返ると、その女性はトートバッグを手に立ち上がっていた。

「お話を聞いていただいて、なんだかスッキリしちゃった。――わたし、今日はもう諦めます」

「え? 諦めるって」沙英がカウンターから出てきた。「いいんですか? せっかく足を運んできたのに」

「だって、もう善哉からも離れちゃってるし。……また機会はあるわ」

それまで座っていた椅子の背凭れの縁を、いとおしむように撫でている。

と、

「そうですね」

不意にマスターが口を開いた。

「ご訪問先の方は、きっと今頃、贈り物がまた五年振りに届くのではないか、とお待ちになっているでしょう。――あなたへのおもてなしを用意して」

「………」

「お父様の主義には反することになりますが、お急ぎであるなら、ここは一旦お持ち帰りになって、郵送でもされるのがよろしいでしょう」

女性は伏せていた目蓋を上げ、瞬かせた。

「……はい、おっしゃるとおりです」

そして、すっと背を伸ばし、嫣然と微笑んだ。

◇

「……新通りから、お蕎麦屋さんの角を曲がるのではなく、五年前のルートを、そのまま再現してみればよかったんじゃないかな。そしたら、家は見つかったのかも」

「それはつまり、駅の南口からスタートしてみる、ってこと? わざわざ戻って」

沙英はこくりと頷いた。スツールに姿勢よく腰掛け、顔だけをこちらへ向けている。素っ頓狂な鶴といった恰好だ。

「いやあ、並行世界じゃあるまいし。今回違う経路を採ったから、その家の存在が消えたって? それじゃミステリでなくSFになってしまうよ。『消えた家』ならぬ『2001年 素甘の旅』だ」

「皮肉は結構です。言ってみただけ」

かの女性は、あれから間もなく夕闇迫る町中へと出ていった。軽い寂しみを覚えているのは私だけか。

「だいいちそうしたところで、生花店の角を経由して、結局は新通りを渡らなきゃならない。で、蕎麦屋の角に至るわけだろ。いずれ結果は同じだ。ここは視点を変えよう」

「視点を変える?」

「注目すべきはルートではない。対象物だ。やはりその家が、なくなっていたんだよ」

「引っ越しちゃった、とか?」

「それもある。でも、可能性はゼロではないけど、転居したなら新しい住所をあの女性の父上が知らない、というのは不自然だ。おそらく、まだそこにいるんだよ。ただ、その家の外観が変わってしまったんだ。道路の開通工事とは無関係に、改築でもしたんだろう。それで、気がつかなかった」

駅前のベーカリーのように、その家も新通りの予定地に掛かって立ち退いたのでは、とも考えたが、それはない。当該家屋の住所が善哉であることは確定しているのだ。素甘地区だけを斜めに突っ切る新通りの下に潜っているはずはない。

「でも、あのお客さん、道添いの家々一戸一戸、表札も確かめたって言ってました。まだ住んでいるんであれば、建物の外観が変わってても、名前は見つかるはずです」

「んんー」そうだった。「……改名でもしたかな?」

「本気ですか」

住人がその家屋を解体し、アパートかマンションに建て替えて、現在その中の一室に居住しているとしたら……。それなら〈○○アパート △△号室〉という表示は追加されても、住所自体は変わらない。転居ではないから、あの女性の父親がそのことを報らされていなかった、としても不自然ではない。――これか? 彼女は集合住宅の表札も、くまなく確かめたのだろうか。先方は一軒家、と思い込んでいただろうから、そこまではチェックしていないのではないか。

私の思いつきを聞いた沙英は、しかし一蹴した。

「敷地の狭い、小さなお宅、っていう話でしたよ? そういうスペースにアパートを建てたというのは、無理があると思いますけど。それに、一歩譲ってそうだとしても、わたしなら住所表示の追加があれば、ちゃんと通知しますけどね、大人として」

「んんー。だったら、もうこれしかない。単純に、名前を見落とした。これが真相だ」

「……しっかり確認した、って言ってたけどなあ。いえ、だとしても、記憶にある家屋まで見落とすなんてこと、あります? 本当に改築してたなら、まあアレですけど」

「んんー」がつづく。「でもどちらにしろ、それが最もありそうな話じゃないか。あの人だって人間だぜ? 間違いや見過ごしはあるさ。動顚していたわけだしね。一戸一戸確かめたつもりで、目は素通りしていた――。もう一度落ち着いて捜せば、きっと見つかると思うよ」

さあそろそろ腰を上げて書きものに専念するか、とコーヒーの残りをのどに流し込み、カウンターに両手をついた。勘定をしてもらおうと目を上げると、ウェイトレスはこちらの頭上を掠めるように、私の背後を見つめていた。

「あれ? なんだ、あったの?」

問いの意味が解らず、私は後ろを振り向いた。店の奥、裏口のドアの傍らで、いつの間に移動したのか、マスターが何か新聞大のものを広げて佇んでいる。沙英につられて立ち上がり、横から覗き込むと、氏が手にしているのは話に出た素甘の町内地図だった。

「というか……なんであるのよ」

確かに。どうして、こんなものを持っているのだろう。マスターの返事は、至極単純で不可解だった。

「好きなの。地図」

昭和の古から見かける、手書きした地図を二色印刷したものだ。今でも作られているんだな、とあらためて驚いた。交番あたりでは常備しているだろうが、あとこれを利用しているところといったら、町会の寄合所か出前・配達をする店屋くらいしか思い浮かばない。

各戸の苗字が、敷地の形に囲われて細かく並んでいる。地図の周囲には、この近辺の商店や信用組合などの広告が配置されていた。新通りを目で追っていくと、話に出てきた満留賀という更科があった。この角を折れた先に、件の家はあるはずである。しかし、道をしばらくも行かないところで、世帯名の列なりは途絶えていた。素甘の町内から外れ、善哉の区域に入ったのだ。道路の線はつづいているものの、一帯は白紙のままである。路地の入り組んだ住宅密集地から、突然更地に出たかのようだ。

「やっぱり載ってないね、善哉のほうは」

沙英がため息をつくと、マスターは二、三度小さく頷いた。

「うん。……思ったとおりだ」

沙英は現物を目にできて嬉しいのか、叔父から手渡された地図をなおも物珍しそうに引っくり返している。マスターはカウンター内へ戻り、サイフォンに湯を足した。

「――どう、解った?」

氏の声は、低音だがよく響く。呟くように口にされたその問いは、店内のBGMに妨げられることなく私の耳にも届いた。

「え? 何が?」

「捜していた家が、どこか」

沙英は一瞬の間を空けて、がばっとカウンターに縋りついた。

「ぽおちゃん、どこなのか解るの?」

「まあ、たぶんね。絶対とは言えないけど」

「うそ」

「その地図、よく見てごらん」

沙英はあらためて、それを広げた。一緒になって眺めてみる。なんの変哲もない地域地図だ。よく見ろと言われても、さてどこを見たらよいのやら――

「あれ? これって、ぽおちゃん、微妙に……」

なんだ? 何か見つけたか? 見ると、彼女は放心したように口を半開きにしている。

「そういうこと」

氏は珍しく、ボディーランゲージで心境を吐露した。両手の掌を天へ向けて開き、肩を上げてみせたのである。

「ただの錯覚だったんだ」

マスターは、メモ用紙に書いたものをこちらに示した。

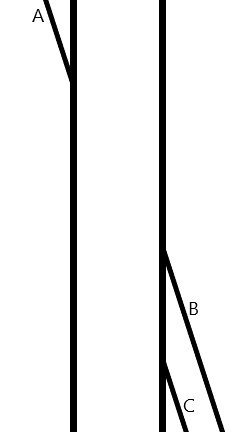

「こんなものを見たことがあるでしょう」

カウンターに置かれた図をひと目見て、それがなんであるかは察することができた。縦に二本の平行線。その白い帯の裏をくぐるように、別の線が斜めに横切っている。左上から入り込み、右下へ抜けている。が、入るほうは一本なのが、出てくるほうでは二本になっている。――誰もが一度は目にしているだろう有名な錯視図だ。[図3参照]

「ああ……」

その〝絡繰〟に気づいて、私は絶句した。

「Aの線は、この帯の下を通過して、BとC、どちらに繋がっているでしょう――という、これは視覚テストというか、目の錯覚を利用したパズルかな。沙英も知っているだろう?」

すると彼女は意外にも、

「えー? 初めて見た」

「おやおや、ホント。じゃあ……どっちだと思う? Aと繋がっているのは、BかCか。ぱっと見で答えてごらん」

「ぱっと見では……B?」

「おお、見事に嵌まってくれるなぁ」氏は口許を上げて、「ではね、その図を水平に持って目の高さまで上げて、Aの側から覗いてみてごらん」

沙英は言われたとおり手に取って、目線を紙上へ滑らすように、それを覗き見た。「なんか、いつかもこんなことしなかったっけ……? あ」

「どう?」

「Cだ、繋がってるの」沙英は図を手許に下ろして目を瞬かせた。「ふーん、なんか騙されたって感じ」

「まさにね、目が欺かれたんだ。こういった錯視を生じさせる図絵というのはいくつかあるけど、これはその代表例だろう」

「ええ。ほかにも、平行線が不揃いに見えるとか、同じ直径の円なのに、大きさが違って見えるとか――ありますよね」と私。

「この場合、Aの延長線は実際にはCなのだが、Aに近いほうのBへ繋がっているように見えてしまう。切れ込む角度が鋭角になるほど、つまり直角から遠ざかるほど、この効果は上がるようだね。錯覚が起こりやすくなる。また、目隠しとなる帯の太さも無関係ではない。たぶん最も効果的な絶妙のバランスというのはあるんだろうけど、そのまさに恰好の例が――この新通りと、それに分断された枝道だったんだ」

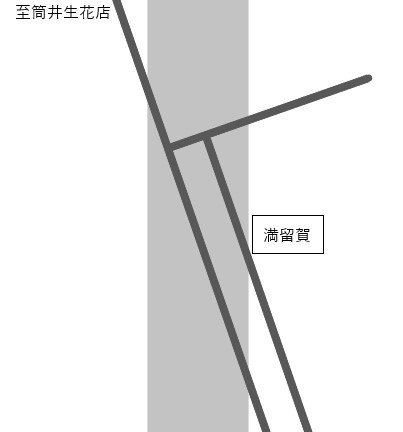

マスターの指差すそこには、商店街通りから生花店の角を折れた細道があった。

「筒井生花店の角から彼女の訪ねる家までは、五年前なら単純な一本道だった。しかし、新たに通された道路によって、それが大きく左右に分離されてしまった。しかも、見てのとおり新通りへ切れ込む角度は、極端な鋭角だ。まあ、それだけなら何も問題は起きなかったのだろうけど、――偶然というか皮肉というか――延長線を見誤るのに欠かせない要因が、もう一つあった」

「そうか、平行線ね? この枝道と並んで、もう一本の細い道が、すぐ近くにあった」

氏は首肯する。

「地図を見ると、満留賀という蕎麦屋の角を折れる道のすぐ先に、やはり同じような道があるね。――おそらく、以前はこんなふうになっていたんだろう」

シャープペンを手に取ると、地図の新通り上に、新たな線を書き加えた。「裏道」が浮かび上がる。[図4参照]

一本の道が二つに枝分かれする部分、これがちょうど、新通りの予定地に掛かってしまったのだ。分岐点が消えたその跡に残されたのは、一本の道が一旦途絶え、広い道路の反対側に二本となって現れるという奇妙な状況だった。

「ははー。じゃあ、ぱっと見で判断しちゃったわけね? パン屋さんは」

「彼女の話にありましたよね。サクライ・ベーカリーのご主人は、花屋の角を起点に指を辿ったけど、新通りにぶつかったところで指を離してしまった」

氏の語りかけに、私はポンと手を打った。

「ああ、そして地図上を目で追って、反対側に降り立った――」

「ずっと指を紙面に着けたまま滑らせていたら、あるいは錯誤に陥らないで済んだかもしれません」

「それで着地点を誤ったのね」と沙英。「そして、そこには満留賀があった……。そうか、目指す家は満留賀の先じゃない。一つ隣の道へ入れば、正しく行き着けたんだ」

なんと。注目すべきはルートだった。視点を変えるべきだったのだ。

さっき沙英が図を水平方向から覗いたように、実際、筒井生花店の角に立ってみれば――この道は直線なので――正しく先まで見通すことができたはずだ。新通りを渡った先が満留賀の角ではないことは一目瞭然だったろう。そこを、鳥のように上から俯瞰することで済ませた。これが思わぬ錯誤を招いた。二次元のマジック。平面上に視点を置くことから起こる錯覚の、これは裏返しだ。

「新作のネタに使うつもりじゃないでしょうね、センセ?」

「や、そういうわけでは」なくもないかもしれなくもないかも。「――『錯覚館の恐怖』、なんてどうかな」

「却下。あーあ、教えてあげられたらよかったのに……」

沙英は猫のような伸びをして、それから、ふと顔を上げた。

「ちょっと待って? ぽおちゃん、ひょっとして、最初から解ってたんじゃない? あの人の前では、うちには地図はないなんて言っておいて、実はあったじゃない。――わざと黙ってたんでしょう」

そうなのだろうか。見ると、マスターは黙したまま目線を下げている。

「さっき地図を広げながら、『思ったとおりだ』って言ったよね。あれだって、素甘しか載っていないって意味じゃなかったんだ。考えが当たってた、ってことでしょう。どうして教えてあげなかったの? まるで、あのお客さんをそこへ行かせたくなかったみたい」

すると「ぽおちゃん」は観念したのか、んん、と唸った。

「や、あの手袋がね」

「手袋?」

「この時季、まだそれほど寒くもないのに、あの女性は手袋をしていた」

「それは――単におしゃれな人だってことなんじゃない? モノトーンでまとめた着こなしが、シックで素敵だったわ。あ、実は『手タレ』さんをしているとか」

「うん、そうかもしれない。ただ、僕はそのことと、『届け物を持参する』という彼女の話から、ちょっと、ある想像をしてしまってね」

「……どんな?」

「五年前、彼女は目の前に交番があるというのに、あえて判りづらい地域案内板で道順を確かめた。方向音痴を自覚している彼女が、だ」

「それ、答えになってないよ」

「今回はパン屋で道を訊いた。が、彼女は先方の苗字は口にせず、目印の花屋の場所を尋ねるに留めている」

「だって、前回に取ったルートを辿るのが早道だからって、あの人、言ってたじゃない。急がば回れ、だよ。……まあでも、道を尋ねる時点で名前を挙げなかったのは、ちょっと不自然かも」

そういえば。口にできない事情でもあったのか、と勘繰りたくなる。

「そもそも、彼女の話にはおかしな点があった」とマスター。「彼女は、こう言った。父親に頼まれて、ある家へ赴くところだったが、自分自身はそこの住人と知り合いではない。面識がない」

「うん」

「でも、訪問は五年振りの二度目だと言う。――変だろう。再訪なのに、なぜ面識がないのか。五年前に対面した人物は今はおらず、今回は別の家人と会うことにでもなっていたのかな?」

「そういうことだって、あると思う、けど」

「彼女が嘘をついているとは考えにくい。僕らを相手に、そうする理由がないからだ。言いたくないことなら言わなければいい。そこで僕はこう考えた。『届け物』は、訪問先の人間と顔を合わせることなく、黙って置いてくるつもりだったのではないか。――前回と同様に」

「……何が言いたいの?」という沙英の声。私の中で、何かが光った。

マスターは不思議な笑みを見せる。

「うん。だから、これはあくまでも想像だよ?」

そして、先ほどまで私が読んでいた朝刊を手に取った。

3

上りホームに電車が滑り込んできた。

先ほどから、少し風が出はじめている。車内の暖気が心地よさそうだ。起こる風圧を受けて後ろを振り返ると、見知らぬ町が泡のような灯りで縁取られて、宵闇に浮かび上がっていた。息をつき、わたしは車両に乗り込んだ。

さっきまでは記憶から飛んでいたが、今ははっきり思い出せる。五年前のときも、帰路はこの煉切町からの乗車だった。あの素甘駅からではなかった。

車内は空いていたが、座る気がしない。ドアの脇に立ち、手摺りへ身を預ける。

ついに果せなかった。もう諦めるよりほかない。

なぜか、あの家を見つけることは適わなかった。今もあの町にあることは間違いないだろう。一時は、どこかへ越してしまったのかとも疑ったが、それは考えにくかった。ほかでもない、当該品から入手した個人情報が、あの町に今も住んでいることを指し示しているのだ。

すれ違う人に道を訊くわけにはいかなかった。そうなれば、行く先の姓をも相手に聞かせることになる。その家を捜している人がいた、と印象を残すのは禁物だ。電話で探りを入れてみるという手は、ウェイトレスの子の問いかけで気づいたけれど、番号が判らないのは事実だったし、掛けたところでどう尋ねればよいものやら。

でも、これでよかったのだ。少なくとも、考えうる危険だけは回避できたのだから。

父がかつて若い頃、プロの巾着切り、いわゆる掏児として暗中飛躍していたことがあると知ったのは、わたしが成人を迎えた頃だった。母が病に倒れ、逝去したのはその半年ほどのちだったが、ある日、話しておきたいことがあると言って、わたし一人を枕許へ呼んだのだ。

「もちろん、今はとっくに足を洗って、芸人一本で善良に暮らしているけれど。……まだ母さんと結婚する前のことよ」

父は幼少期から複雑な家庭環境の中で育ち、暗い少年時代を送った。十五歳のとき、預けられていた親戚筋の家を飛び出す。その後、どういう経緯からか、先代である某師匠の門に入った。内弟子となって手妻遣いの修行に精進し、三十代で身を立てた――。そこまでは昔話に聞かされていたが、身寄りの許を飛び出してから弟子入りするまでの、空白の数年間について、わたしはそれまで知らずにいた。

まさに青天の霹靂だった。質の悪い輩にそそのかされ、掏児集団の一員として働かされていたというのだ。

生まれつき手先が器用だった父は、その技術を教え込まれるうち、その窃盗団の中でもいちばんの腕利きとなった。掏児には、電車内を専門とする「箱師」、縁日や劇場など、繁華街の人混みで盗みを働く「平場師」、路上ですれ違いざまに掏る「違い」など、いくつかの種類があるそうだが、呆れたことに父はその場所や状況を問わない万能選手だったという。集団の連中にとっては都合のいい稼ぎ手だったのだ。が、獲物は親玉がすべてを管理しており、父の取り分はわずかだった。

ひょんなことから――とは本人の言だが――先代に拾われ、諭された父は、賊徒どもから手酷い制裁を受けたものの、なんとか集団を抜け出した。その足で警察へ出頭し、自訴。しかるべき刑に服して、ようようお天道様の下を憚ることなく歩ける身となった。その後、隷属していた窃盗団に警察の手が回ったとは風の便りに聞いたそうだ。

見習い修行を経て、ようやく高座へ立てるようになった頃、師匠のお付きで通っていた寄席でもぎりをしていた母と知り合い、数年後、十歳近い年齢差をものともせず結婚。一人娘のわたしが生まれた。

父のステージは基本、大掛かりなものではなく、近距離で見せるクロースアップマジックやテーブルマジック、比較的小さな道具を使うサロンマジックを得意としている。手先の器用さと自然を装う演技力に長けているのだ。その才能を、まさか悪事に使っていたとは……。

涙ぐむわたしを見て、母はちょっと悲しそうに笑った。

「そうねぇ。だけど、お父さんはその罪滅ぼしに……のつもりなんだと思う。一つだけ、ちょいとばかり善いこともしているの」

それが、〝オトシモノ〟を届ける、という行為だった。

父は普段、仕事先と自宅を、電車やバスなどの公共交通機関で往き来している。舞台やメディアへの露出の際はいつも専用の仮面を着けており、顔出しはNGなので、素顔で街を歩いても「テレビで見かけるあの人だ」とはならない。

まだ所帯を持って間もない頃のことだ。ある日、浅草の寄席へ向かうため地下鉄に揺られていたら、同乗客の中に妙な挙動をする者があった。すぐにピンと来たという。

――箱師だ。

車内は比較的混んでいて、財布を掏られた被害者はまったく気づいていない。父はそいつの挙動を目で追った。男は手慣れた所作で獲物を隠し、次の駅に到着するや足早に降車した。父は反射的に男のあとをつけた。そして人混みの中で何気なく近づき、男の内ポケットから獲物の財布を掏り返した。

考える前に体が動いていた――らしい。その巾着切りが自分より上手だったら、奪取に気づかれて痛い目に遭っていたかもしれない。それでも、父は我慢がならなかった。己の過去を省みつつ、罪を憎んだ。その思いから来る、咄嗟の行動だった。

さてしかし、この奪った財布をどうしたものか。被害者はすでに何駅も離れた彼方へ去っている。返しようがない。遺失物としてどこかへ届けるか。だがそれでは、確実に持ち主の手へ戻る保証がない。

そこで、ある思いつきが頭を過った。――持ってってやるか。

出番を待つあいだ、楽屋の隅でこっそり奪い取ったものを検めてみると、中に運転免許証が見つかった。これで持ち主の姓名と居所が知れた。そう遠い場所ではない。

父の心は決まった。

そんなことがあった数ヶ月後、父は上野の〈アメヤ横丁〉で、また同じような場面に遭遇した。このときも、一度目と同様に犯人から獲物をかすめ取り、中を検めて必要な情報を得るや、黙って被害者の許へ届けた。財布の中に健康保険証を見つけたからできたことだったが、もしなんの情報も把めなかったら致し方ない、最寄りの交番へでも持ってゆくつもりだったという。

こんなことはそうそうつづくものではない――。

はじめはそう思っていた父だったが、そのうちどういうわけだか、時たま電車内や街中で、けちな窃盗が目につくようになった。蛇の道は蛇。元掏児には、それを見抜く才もあったのだろうか。気づいてしまったら、やるしかない。妙な嗅覚が身についてしまった、と、のちに父は苦い笑みを見せたものだ。

むろん、父も掏摸行為の様子をただ黙って見ていたわけではない。可能な限り、それを未然に防ぐこともした。被害者とのあいだに割り込んだり、犯人に過失を装ってぶつかってみたりと、とぼけた顔で犯行の邪魔をしてやったという。しかし、自分のすぐ近くで行なわれていなければ、それはできない相談で、獲物の奪還は言わば二次的手段であった。また、その奪還も、余すところなくは遂行できなかった。いかに腕利きだったとはいえ、己の身の安全を優先することはやむを得ず、曰く完遂率は六割か七割程度だった。

後日、あらためて父から打ち明け話を聞かされたとき、わたしは、これはお父さんのピックポケットショーなんだ、と思った。「ピックポケットショー」とは、見世物として舞台上などで観客の持ち物を掏り取る、手品師の演し物の一つだが、父はこれを自分に禁じていた。それは今も変わらない。もちろん客の合意を得た上での行為だし、掏った物品はショーの最後に相手へ返却するので犯罪には該らないが、芸として演じることに抵抗を覚えるようだ。しかし、思わぬ形でそれは演じられていた。

どれくらいの頻度で犯行を目撃していたのかまでは知らないが、わたしの記憶では、多いときで年に三、四度だろうか、父は奪還した獲物を家に持ち帰ってきた。たいがいは長財布や二つ折りの札入れ、またはカードケースで、そのうちの半数近くには、運転免許証や健康保険証、時にはパスポートなど、何かしら身分証明書となる類いが挿まれていた。これで持ち主の居所が判る。

それら盗品のことを、父は隠語めかして〝オトシモノ〟と呼んでいた。そして、これを「落とし主」へ直接返還することを決め事とした。郵送や宅配などでは痕跡、物的証拠を残す嫌いもあるが、何より配送員など、他人を関わらせることになる。そこが引っかかるらしい。人の手を借りるは潔しとせず、と言うのだ。身分証明書類が何も入っておらず、現住所が判らなかったときなど、ホルダーにあった会員証を頼りに、スポーツクラブまで出向いたこともあるという。

現物の扱いには、細心の注意を払った。必ず手袋――使い古しの白いステージ用――を着用し、服の繊維や毛髪などが付着していないかチェックした。自分が触れた箇所はしっかりと拭い、指紋を消した。指紋が残留していたら、それが自分のものであることは、警察のデータへ照会すれば明らかになってしまう。前科があるからだ。窃盗犯の特定に繋がる証拠も消してしまうことにはなるが、曲りなりにも芸能人である自分が、盗難事件へ二次的にであれ関与していると露顕するのは、なんとしても避けたかった。世間に知れれば、興行主や芸人仲間、奇術協会の面々へも迷惑が掛かる。

届ける際も、誰の仕業なのかを知られないように計らうことは、だから肝腎だった。一般に素顔は明かしていないにしても、初老の男がその家の周囲をうろついていた、などという証言すらあってはならない。そもそも、自分がその獲物を盗んだ張本人ではなくても、盗品を所持しているだけで問題になるのは明白だ。当人に直接手渡しする、という選択肢を端から捨てていたのは当然のことだった。

先方の留守を見計らって「落とし主」の家まで赴き、何も言わず何も付さず、ただオトシモノの入った茶封筒のみを玄関先へ置いてくる――。

ごく最近になって、この父の密かな行為が世間の知るところとなった。盗まれたはずの財布が、ある日自宅の郵便受けに戻っていた、と警察に名乗り出た者が現れたのだ。その人物は、紛失に気づいてすぐに警察署へ被害届を出していたそうで、それを取り下げる形の出頭だった。

奇特な真似をする輩がいる――と、あるタブロイド紙がこの出来事に目をつけた。その記事を皮切りに、テレビのワイドショーで話題になり、一部の週刊誌は「ニュータイプの義賊」「姿なきヒーロー」、と面白半分に――そして些か誇張して――書き立てた。あげくは全国紙のコラムにまで取り上げられた。今日のことだ。

そう。おおよそのメディアはこの出来事を、「犯人が改心し、一旦盗んだものを返却した」とは解釈せず、「何者かが窃盗犯から奪い返し、持ち主の許へ戻した」というストーリーに仕立てたのだ。「義賊」という表現がちょっと的外れだったにせよ、まさにそれは慧眼であった。

世間は、この話題に沸いた。それが無根拠な想像の産物に過ぎないとしても、謎の快盗が颯爽と目的を遂行する様は、どこかフィクションのキャラクターめいていて、大衆受けしたのかもしれない。中には現実的な〈改心説〉を支持する向きもあったが、大方はよりインパクトのあるこちらを好んだ。父もわたしも、この一連の流れを止められるはずもなく、ただやり過ごすよりほかなかった。

ごく稀に、父の都合がつかないときなど、代わりにわたしがメッセンジャーになることもあった。慣れない二代目である。そういうときは人目を考慮して、普段はしない地味な色合いの服装を心がけた。もちろん、専用の手袋も用意した。

当該住所までの移動手段を調べ、そこへ赴いて、ただ玄関先に置いてくるだけなので――常に緊張はあったが――それ自体は容易な仕事と言えた。「落とし主」の家にもよるが、広告物のポスティングよろしく、単に郵便受けへ投げ込むだけでもよかった。形はどうあれ、人知れず直に送り届ける、ということが肝要だった。

今回は、父が足を負傷してしまったため、久し振りの出番となった。なんとも数奇な巡り合わせと言えた。あの日、父の話に上った獲物は、五年前にもわたしが「落とし主」へ届けていたものだった。この人物はこの五年間で、少なくとも二度、掏摸被害に遭っていることになる。一度目で用心するようになるだろうに、よほど隙のある人物なのか、掏児の腕がそれだけ巧みなのか。

わたしの勤めは、カレンダーどおりに動いており、普段は土日が休みだ。決行は、今度の土曜日にしよう。一概には言えないけれど、本人や家族が在宅している可能性は高い。いずれにせよ明るいうちに事を済ませておくのが無難だろう。玄関先まで足を踏み入れることはない。人通りを窺いながら、さりげなくあの門柱の内側へ立てかけておけばいい。五年前のように。

条件は、今回も変わらない――はずだった。

窓外を夜が走る。

噂の影響は、この町にも及んでいた。あのパン屋のご主人とおじさんの会話だ。ここは避けたほうがいいかと去りかけたが、流れで道を訊くことになってしまった。でも、ぼろは出していないはずだ。

喫茶店のマスターの声が、耳許に蘇る。

――ご訪問先の方は、きっと今頃、贈り物がまた五年振りに届くのではないか、とお待ちになっているでしょう。

そうなのだろうか。期待して、待っているのか。「姿なきヒーロー」が参上するのを。だとするなら……、

あの家に近づくのは危険だ。

この財布の持ち主は、今回初めて掏られたのではない。二度目なのだ。そして、前回取り戻してもらえた、という経験がある。だから、待っている。

マスターがつけ足したあの一言には、ぞっとした。

――あなたへのおもてなしを用意して。

待っているのは、本人だけとは限らない。その人が事情と憶測を話せば、喜んで飛びついてくる者もいるのではないか。

もうオトシモノを拾ってから数日が経過している。マスコミが待ち構えていると考えるのは、取り越し苦労かもしれない。けど、あり得ないとは言い切れない。いや、マスコミはおろか、警察にまで話が通っているとしたら……。

のこのこと現れたわたしに殺到する取材班の姿を想像して、体が震えた。わたし一人の仕業、で説明がつけられるはずもない。父の名が明るみに出てしまう。その過去をも晒してしまう。五年前とは事情が違うのだ。彼らは〝義賊〟の正体を捕えようと躍起になっているのだから。父もわたしも、その点に思い至っていなかった。

あのマスターは、それを教えてくれた。少なくとも、気づかせてくれた。

話の流れで訪問の事情を口にしてしまったけれど、それが怪我の功名となったようだ。彼はわたしを「姿なきヒーロー」と思ったろうか。もしくはその一味と。それとも、やはりあれは言葉どおりの意味でしかなかったのか。別にどちらでも構わない。今はただ、感謝しよう。救ってくれたにせよ、ただ助言をしてくれただけにせよ。

これは郵送するほかないだろう。そして、これを最後に、直接届けることはもうおしまいにするのがよい。同じ人物のものを再び〝拾った〟ことが、一つの契機となった。今回の一連の出来事は、言わば託宣だったのだ。帰ったら、そう父を説得してみよう。

わたしはそっとバッグの中へ手を差し入れ、手袋越しに、オトシモノのさらさらした感触を確かめた。

了

新麻聡(あらま・そう)

一九六〇年東京生まれ。

一九九四年「マグリットの幻影」で短篇ミステリ・コンテスト『第2回本格推理』に入選。一九九六年「十円銅貨」で『第4回本格推理』に入選。

その後、「五つのバーコード」「新『心理試験』」「銀行に行くには早すぎる」が『創元推理短編賞』の、「巨人の国へ」が『ミステリーズ!短編賞』の最終選考に残る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?