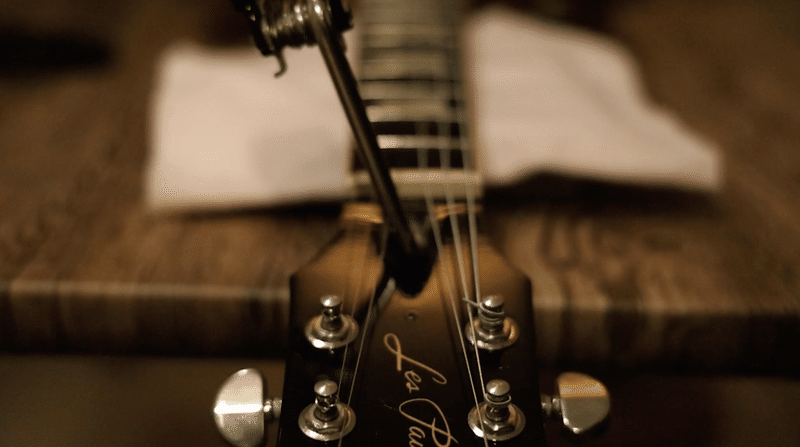

[メンテナンス]Gibson Les Paul Classic 2018

またネットで実物を見ずにGibsonのLes Paul Classicを購入してしまった。2018年製なのでそこまでコンディションは悪くないだろうと思ったが、届いたギターは意外とコンディションが悪かったのでしっかりメンテナンスをすることにした。

コンディションのチェック

スイッチ/PU/ジャックは問題なし。ボリュームとトーンにガリあり。金属パーツは所々錆びとくすみが出ている。フレットは凹みというほどではないが、若干弦の跡が残っている。指板には結構汚れが溜まっている。ネックは問題がない程度の順ぞり。

ピックガードやパーツを外すと、その下にはかなりホコリが溜まっていた。結構弾きこまれたが、あまりメンテナンスをされていなかったのだろう。

ボリュームポットの洗浄

電飾系の問題はポットだけだったので、電飾系は取り外さずにメンテナンスをすることにした。クリーニングに入る前に、ガリの問題を修理する。

裏蓋を外して接点洗浄剤でポットの洗浄を行う。洗浄剤+ポットの回転を繰り返すことで一応ガリが出なくなったので、しばらくはこれで様子を見てみて、ダメなら接点復活剤かポット交換を検討しようと思う。

パーツの取り外し

弦を外し、ボリューム/トーン類のつまみ、ブリッジ、ピックガード、ペグを外す。ボリュームのつまみはヒビが入っていたのだが、取り外すタイミングで割れてしまったので新品に交換する。

2017年製のLes Paul Classicのペグはロック式だったが、2018年モデルではロック機構のないペグに変更されたようだ。2017年製のロック式グローバーはかなり良いので、残念だ。

指板の掃除

指板にはかなり汚れが溜まっていた。硬く絞った布で根気よく汚れをとっていく。保湿を行う前にフレットの手入れを行う。

フレットの研磨

指板をマスキングテープで保護してから、研磨剤を使ってフレットを磨く。凹みとまではいかないが、弦の跡が結構ついていたため、なるべく表面がスムーズになるように少し時間をかけて磨く。磨き終わったらサーフェイスプロテクターも軽く塗っておく。

指板の保湿

指板の保湿には今回はねこだまり工房の蜜蝋を使ってみた。数回に分けて薄く塗ってみた。その後2週間程度経つが、今のところ保湿状況は良好だ。

ボディ裏、ネック、ヘッド裏のクリーニング

ボディ表面をやる前に、ボディ裏、ネック、ヘッドのクリーニングを済ませておく。

裏面には多少細かい傷があったので、今回はLizard Spitのスクラッチリムーバーを試してみた。浅い引っ掻き傷のようなものは目立たなくなったと思う。

ボディとヘッドのクリーニング

パーツの下に結構ホコリが溜まっていたので、まずは何もつけていないクロスで先にホコリを取り払っておく。

ラッカー塗装のギターになるので、ラッカー塗装対応のLizard Spit Vintage Instrument Polish MP08を使って磨く。

以前から使っているが、今回初めて蓋の上の部分がワンタッチで開けられる構造になっていることに気がついた。今のところ塗装のトラブルが起きたことはないし、汚れはよく落ちるし良いポリッシュだと思う。

ヘッドも同様に磨く。

金属パーツの研磨

金属パーツには多少錆び、くすみが出ていたので軽く研磨してサーフェイスプロテクターをつけておく。研磨はいつものFernandesのスクラッチメンダー946、保護はサーフェイスプロテクター956を使用。

ペグとツマミの取り付け

ペグとツマミを取り付ける。ツマミは割れてしまったので新品のものと交換した。

ピックガードの作成と取り付け

せっかくなので、ピックガードとトラスロッドカバーは木材からオリジナルのものを作って取り付けることにした。

ゴールドのボディにあうように、文字と縁の部分にはゴールドのラメを入れてみた。

ブリッジと弦の取り付け

ブリッジ/テールピースを取り付け、弦を張っていく。

トラスロッドの調整

若干純反り気味だったので、少しだけトラスロッドをしめて調整する。

トラスロッドの調整が終わったらトラスロッドカバーも取り付ける。ピックガードを作るときに一緒に作ったオリジナルのものを取り付けた。

ブリッジの高さ調整

弾きにくくならない範囲で弦の響きがよくなる高さに弦高を調整する。今回最初のブリッジの高さを低くしすぎたため、高さを上げるのに苦労した。

オクターブ調整

最後にオクターブ調整を行う。

まとめ

ネットで実物を見ずにギターを購入すると、高いギターでも予想外にコンディションが悪いことがある。電飾系のトラブルがガリだけだったこと、フレットも減りはあるものの演奏に支障があるレベルではなかったこと、ネックの反りも許容範囲だったことから、クリーニングは大変だったものの比較的スムーズにメンテナンスを進めることができた。この一年で色々なギターをメンテナンスしてきた経験が役に立っているなと感じる。

動画版調整の様子とその後の音出しチェックの様子はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?