土地とともに作家の魂は生き続ける-イサムノグチ庭園美術館と平山郁夫美術館を訪ねて-

一昨年から、夏に「リトリート」と称して地方に1週間程度滞在することを始めたが、今年はその場所を香川県の高松市に選んだ。その最も大きな理由は牟礼町のサムノグチ庭園美術館への訪問。昨年、東京都美術館で開催された展覧会で鑑賞した彫刻群に大きな感銘を受け、現地でその全貌を何としても体験したかったからだ。

イサム・ノグチは、1904年に英文学者である日本人の父と作家であるアメリカ人の母との間に生まれ、両親の2つの祖国で活躍した彫刻家だ。だが、そのフィールドは彫刻に留まらず、舞台美術、ランドスケープデザイン、そして和紙を使用した「あかり」のデザインと多岐に渡った。本美術館は、彼がその後半生に住居とアトリエを構えた場所となる。1988年に牟礼を後にした彼は、向かったニューヨークで生涯を終える。そして、牟礼は主人が旅立ったその時のままの状態で保存され美術館となった。

鑑賞は日時指定制となっているため、訪問の半年前にメールで申し込みを行った。受付メールの中には「コロナ感染拡大の場合は見学中止もありうる」旨の注意事項が書いてある。感染は7月に入って香川県を含む全国で急速に拡大し、いつ中止の連絡が来るのかとハラハラのし通しだったが、無事、当日を迎えることができた。

鑑賞は1時間のツアー形式となっている。1回に入場できるのは15人程度。中には海外からの方も数人見受けられた。ガイドの方(おそらく学芸員的な役割も兼ねていらっしゃるのだろう)の案内で、前半30分は作業蔵(アトリエ)と屋外展示を、後半30分は住居と丘の上の彫刻庭園へと移動する。30分ずつに区切られた時間内は、それぞれのエリアを自由に回遊することができる。美術館内での写真撮影は著作権保護のため禁止されている(が、鑑賞者の中には、そのルールを破る人がいたのには悲しい思いがした)。

サークル状に組まれた石垣に囲まれた屋外展示場は、その全体が作家の世界観が象徴的に表現された空間だ。数十にも渡る彫刻作品群は、見る角度や光の当たり方によって姿を変えるし、一日の中の時間帯や天候によって、季節の移り変わりによっても姿を変える。また、背後に広がる小山の緑の変化に応じても姿が変わることだろう。

丘の上の彫刻庭園は、屋外展示場とは趣(おもむき)の異なる、私的な想いが込められた空間だ。雨の日の水の軌跡を再現したという「石の川」が、頂上から住居のある麓(ふもと)まで渦を描いて流れている。丘の頂上には、人の顔のような形をした赤い彫刻作品が置かれていて、瀬戸内の海を遥かに臨むことができる。この庭園は作家が祖母と母に捧げてつくられたそうだ。赤い彫刻は、日本の美しい風景を見せてやりたい、という想いから二人を思い描いて造形したのだろうか。屋外展示場では重々しく鑑賞していた親子連れの客が、彫刻庭園では少し解放されたように作品を楽しんでいたのが印象的だった。

さて。この滞在中に訪れたしまなみ海道では、もうひとつ、作家の軌跡を辿る美術館を鑑賞する機会を得た。生口(なまくち)島にある平山郁夫美術館である。

https://hirayama-museum.or.jp/

平山郁夫は、1930年にこの島に生まれ、東京美術学校(現・東京藝術大学)日本画科を卒業。その後、同大学の教鞭をとり日本を代表する画家として活躍した。

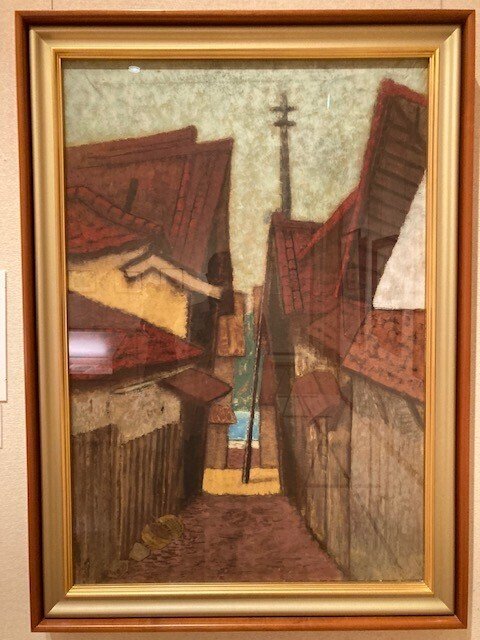

この美術館では、過去に東京の美術館で鑑賞した展覧会とは異なり、作家の生涯や人間性により強く触れることが出来た。何よりも、その原点が生まれ育った生口島の自然だということを知ることができた。22歳の時に描いた「路地」という作品では、島の住居の狭間から瀬戸内の海が垣間見える。この作品に寄せて、作家は語っている。

広いと思った道路や路地も、成人すると狭く、細い。路地の板塀に魚の生簀(いけす)やざるがポツンとあったのを思い出す。路地の突き当りに海が見え、海がいつも私を呼んでいた。

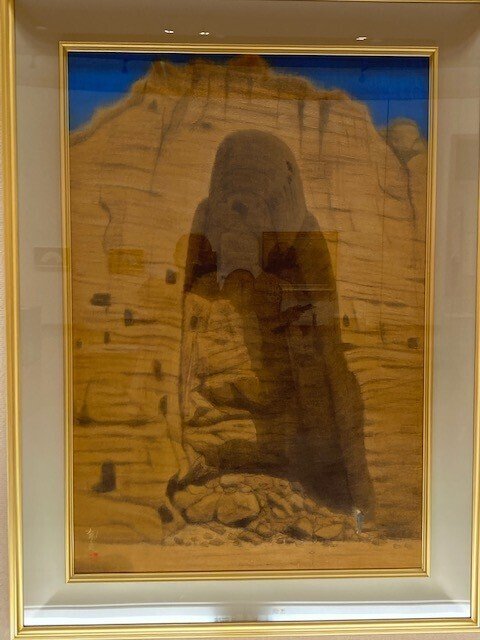

平山郁夫は晩年、散逸や崩壊の危機に瀕する世界中の文化財の保護に注力し「平和」をテーマとする作品を多く描いた。破壊されたバーミアン大石仏を描いた作品からは、「負の世界遺産」と呼んだ作家の怒りが伝わって来る。

彼が15歳の時に広島の原爆に被爆し、長く後遺症に苦しんで来たことを、この美術館で初めて知った。その原体験があったからこその平和への希求だったのだ。

イサム・ノグチと平山郁夫。2人の作家は、何もかも対照的に思える。かたや日本とアメリカの2つの祖国を行き来し孤高の芸術家としての生涯を全うし(住居からはストイックで強烈な美意識を感じた)、かたや日本を代表する画家として様々な要職を歴任し、おしどり夫婦としての活動を最期まで続けた。残された美術館も、その人生や作風を反映して見事に対照的だ。屋外展示が特徴的なイサムノグ庭園美術館は、歳月や季節の移り変わりによって刻々と変化する空間。一方、平山郁夫美術館は、両国国技館も設計した今里隆の設計による日本建築の粋を凝らした建物の中に、大切に保存されている。

だが、どちらも土地に根差した空間という点で共通している。イサムノグチ庭園美術館のある牟礼町は、近隣の山の花崗岩から豊富に取れる庵治石によって石材業が盛ん。町の至るところで原石や石の彫刻を見ることができ、まるで町全体が彼の作品の展示空間のようだ。平山郁夫美術館は、瀬戸内海の風景の中に溶け込んだ、緑と海を感じさせる造形となっている。そして、どちらも平和と自然との共生を願う作家の人柄を空間全体から感じることができた。

ふたつの美術館で得たものは、自然から隔絶された都市のホワイトキューブ型美術館では得ることのできない、その土地の環境も含めた作家の人間性,息づかいそして魂を感じる時間だった。

#イサム・ノグチ #イサムノグチ庭園美術館 #平山郁夫 #平山郁夫美術館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?