「いけばな」が現代アートになるとき

数年前から「いけばな」のワークショップにファシリテーターとして携わらせて頂いている。日本マンパワーと草月流が共同開発したもので、大きな環境変化に直面する企業人に、自己を内省する意味と他者と協働する価値を体感して頂くことを目的としている。ワークショップは、前半パートで個人としての作品制作、後半ではグループ作品制作にチャレンジする流れになっている。

参加者のほぼ全員がいけばな初心者だ。しかし、いつもながら作品の出来栄えに驚かされる。先日開催した回では、特にグループ作品が素晴らしく(美しいだけではなく品格がある!)自分でも気分が高揚するのを感じた。だが、なぜこれほど心が動かされるのだろうか?なぜ、いけばなに人の創造性を呼び覚ます力があるのだろか?もっともらしい理由は思いつくものの確信を得たとは言えずモヤモヤしていた。そのヒントのようなものを、先日訪れた展覧会で感じた。

鑑賞したのは上野・国立西洋美術館リニューアルオープン記念として開催されている「自然と人のダイアローグ」。同美術館がドイツ・エッセンのフォルクヴァング美術館の協力を得て、両館のコレクションから、近現代における自然に対する感性がどのように芸術表現に影響を与えたのかを展望できる内容となっている。

展覧会は6つのパートで構成されているが、最も印象付けられたのが「<彼方への旅(Journey to the Other)>」というコーナーだ。そこでは自然に遭遇した人間の感動や驚きが素直に表現された作品が展示されている。

感銘を受けたのは「夕日の前に立つ女性」。1818年頃の作品で、遮るものの無い雄大な風景の中で沈む夕日を前に立ち尽くす女性が描かれている。夕日自体は描かれていない。だが、後ろ姿だけでその圧倒的な迫力が伝わる。何よりも、自然に対する「敬意(リスペクト)」がそこにはある。

展覧会場にはところどころ「自然と人のダイアローグ」にまつわる言葉が紹介されている。たとえば、フランスの画家ギュスターヴ・モローの言葉

自然は心を揺り動かされた詩人の諸感覚の前にヴェールを脱いで姿を現し、霊感を授ける。

初めて花にハサミを入れ作品づくりに挑んだワークショップ参加者の皆さんは、謙虚な気持ちで花に対する敬意を持って接した。だから、美しさと品格を兼ね備えた作品になったのだろう。そして、それを眼にした私たちも、自然の力を感じたのだろう。

数あるいけばなの流派の中で、前衛的な作品と先駆的な活動を展開して来た草月流だけが現代アートの教科書に登場する。第三代家元の勅使河原宏が創立した「草月アートセンター」の舞台にはジョン・ケージ、ロバート・ラウシェンバーグ、オノヨーコといったレジェンドたちが次々と登場し、1960年代の日本の現代アートを牽引した。

先だってのワークショップで参加者を指導してくださった福島光加(こうか)師範は、第三代家元・宏に学んだ経験をいかし、国内はもとより海外の指導でも活躍されている。訪問した国は40ヵ国以上、デモンストレーションと指導で魅了してきた。その福島師範が少し手を入れることで、参加者の作品が「現代アート」になるのだ。現代アートを牽引した時代の空気を吸った者だけが持つ魔力が宿っているかのように。

「自然と人のダイアローグ」の作品を鑑賞しながら、いけばなという芸術は、現代アートの様々な要素を包含しているのかもしれない、と私は感じた。時には無意識を造形化したシュルレリズム作品にも、あるいは抽象表現主義作品にもなる。

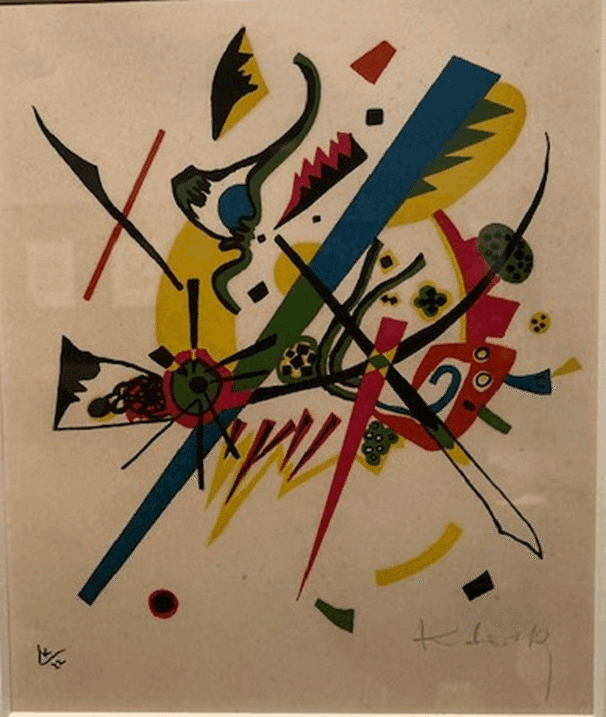

展覧会場で目にしたカンディンスキーの作品を眼にした私は、福島先生がデモンストレーションとしていけられた作品を思い出した。どちらの作品からも、楽し気な音楽が聴こえて来るようだ。カンディンスキーは、音楽を絵画化したことで知られる。福島先生に「花をいけられる時に音楽をお聴きになりますか?」と質問したら、笑顔で「ええ、聴きますねえ」と仰った。音楽を聴きながら作品づくりに楽し気に没頭している先生の姿が見えたような気がした。

抽象的な表現が多い現代アートは、往々にして「わかりにくい」と言われる。しかし、それらは人が没頭する中で無意識つまり「内なる自然(nature)」が解放された瞬間をカタチにしたものだ。あるいは、アート作品は一人の芸術家が孤独に耐えながら苦悶の末に作り出すかのようなイメージを多くの人が持っている。だが、レオナルド・ダ・ヴィンチの時代から芸術家は工房(ワークショップ)で親方の指導のもと、集団でひとつの作品をつくりだして来た。

グループで、無意識を解放し協働してひとつの作品を作り出すいけばな制作は、その意味で人間の原点でもあり芸術的行為の原点とも言える。ワークショップの場で、花という自然の造形に敬意を表し、他者と協働し夢中で作品づくりに取り組む参加者の姿に、私は人間が忘れている尊い姿を見て感動したのだと気がついた。

草月流には創流者である勅使河原蒼風氏のこんな言葉が伝えられている。

花はいけたら、人になるのだ。

その意味する深い部分に、ワークショップと展覧会を通じて少しだけ触れた気がした。展覧会場を出る時、西洋美術館を設計したル・コルビジェの言葉が見送ってくれた。

ひとつの作品の強度、比例、出来栄え、完成度が極まると、ことばでは表現できない現象が空間に生じます。場が輝き始める。現実に光を放つのです。

自然を征服しようとした人間の行為は、いま気候変動という形で自然の復讐を受けている。コロナやウクライナ侵攻によって人と人、国と国、民族と民族の分断が起こっている。いけばなワークショップの場そのものが、自然や他者と共生する人間のあるべき姿を取り戻す、コルビジェが表現した「光を放つ場」なのだということに私は改めて気づかされた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?