令和2年論文式試験【財務会計論】

こんにちは。

令和2年公認会計士試験(論文式試験)の開示答案【財務会計論】を公開します。

得点比率等

第三問

素点:33/60

偏差値:50.33

第四問

素点:36.5/70

偏差値:57.5

第五問

素点:48/70

偏差値:73.07

合計

素点:117.5/200

偏差値:60.80

順位:251位(※会計学全体)

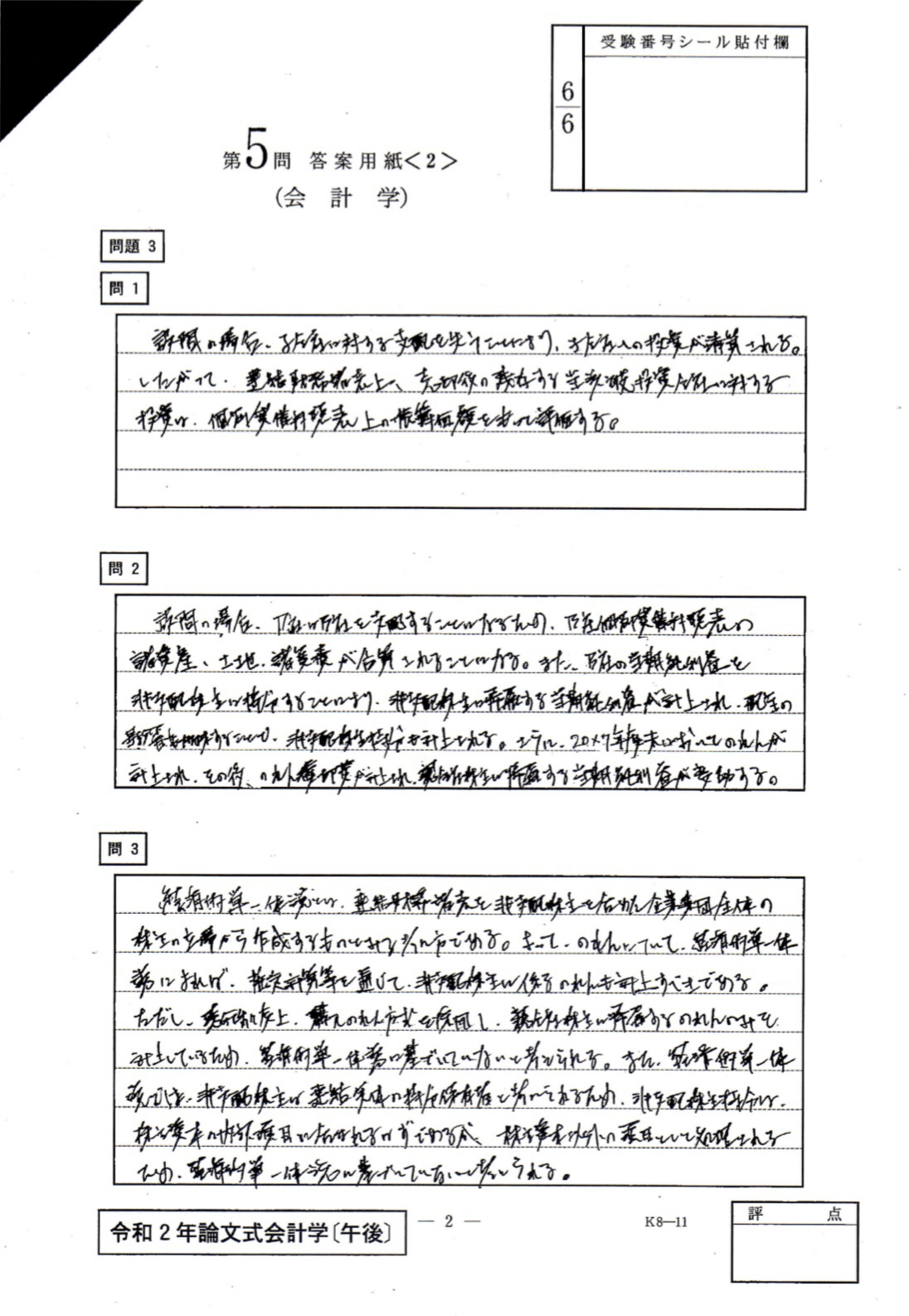

開示答案

第三問:偏差値50.33(素点33)

第四問:偏差値57.5(素点36.5)

第五問:偏差値73.07(素点48)

所感

【第三問】

素点の内訳は以下の通りです。

3-1(CF計算書) 7/9

3-2(ソフトウェア)2/9

3-1:C/Sの問題は平易だったので満点欲しかったですね。

3-2:はい来た、現場対応型。たった2問しか正解してなかったのはショックですが実力です。

第3問は、一つのミスが大きく偏差値に影響してしまいます。。

普段からケアレスミスを誘発させないような対策が必要です。

【第四問】

基本的に理論問題から取り掛かっていた自分は、最初に第四問を見たとき、絶望しました笑

「取替法?知らんわ。」

「自己金融機能?知らんわ。」

「減耗性資産?知らんわ。」

「収益認識、本当に出やがった。」

てな感じだったので、ここはお得意の書きまくって誤魔化す作戦で耐えました。(でもそこまで素点こなかったので、内容薄かったのバレたかな。)

短答以来、当該論点については一切見ていなかったので、11ヶ月ぶりの記憶を想起して必死で書いていましたね。

理論問題は、細かい論点を抑えるというよりも典型論点を完璧に書けるようにするという勉強法が良いと思います。(本問で言うと問4)

また、昨年から簡単な計算問題が出るようになり、素点にかなり影響する?らしいので、第四問の計算問題も慎重に解くことをお勧めします。

【第五問】

ハネてくれた。完全に第五問のおかげで会計学の成績も高めに出てくれました。

周りの自己採点を見ていると、今年の計算問題は平易で、皆かなり正解していました。

そのため、計算問題単体の偏差値は、60程度だと思います。

一方、理論問題がかなり良く指摘できて偏差値70台に乗ってくれました。

((試験委員さんありがとう!!!))

【まとめ】

会計学(特に財務会計論)は本当に大事な科目です。

「会計学」・「租税法」の順位と、『全体』の順位は相関性が高い気がします。

公認"会計"士ですので、短答も論文も財務会計論の学習をしっかりするべきです。

特に財務理論は(租税法同様)努力量と成績が比例しやすいですし、偏差値に与える影響が最も大きいので、時間がない方はとにかく財務理論を固めることをお勧めします。

勉強法としては、計算はひたすら各種答練を回転し、理論は TAC答練とCPA論対集を固めていました。

また、金融商品、外貨、税効果、連結、企業結合や収益認識分野等、重要性が高い分野を中心に勉強していくことをお勧めします。

(今回、減耗性資産等の瑣末論点が出たからといって重要性が低いところをやるのはダメで、皆が書けるとこの精度をあげることが最優先です。)

重要性って本当に大事で、例えば「連結が微妙なら特商なんかやるな!」って感じです。笑

自分自身、かなりの心配性で、特商や帳簿組織、被結合といった瑣末論点を固めて短答で痛い思いをしたので。。

会計士試験において、私のような「完璧主義」はお勧めしません。

A,B論点を極めれば100%受かりますので!!

今回は以上です。

参考文献

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/sokuhou_ronbun.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?