7世紀から今もなお続く高座郡の謎 ~ まぼろしの古代国家の残影

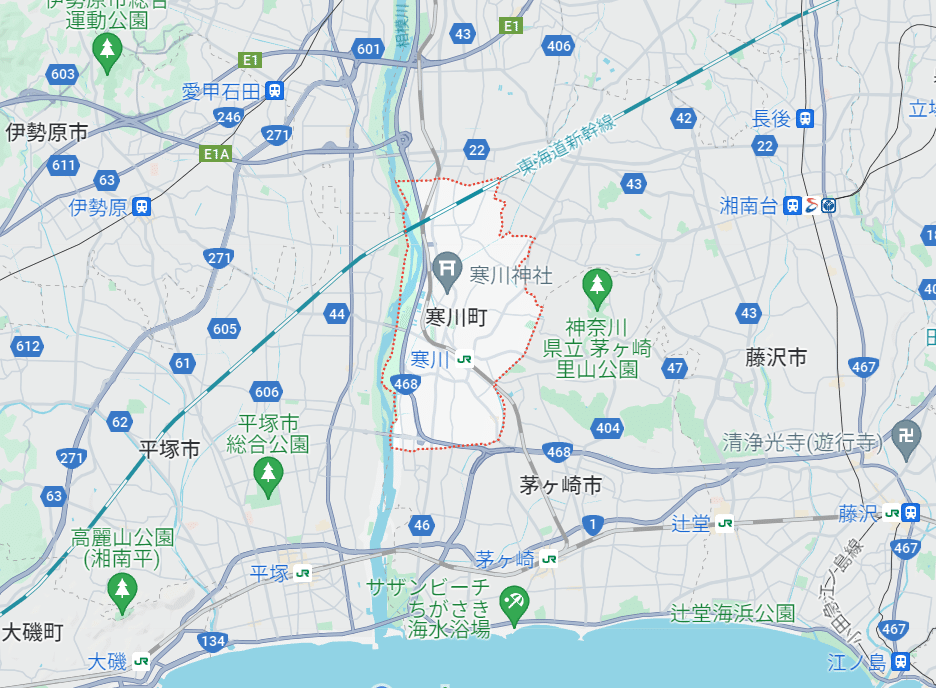

現在の高座郡はどこ?

行政書士の仕事でお客さんの住民票を見ていましたら、寒川町在住の人がいまして。

寒川町は正式には「神奈川県高座郡寒川町」であることに今さら気がつきました。

現在の高座(こうざ)郡内には寒川町しか存在しないのですが、かつては大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、相模原市、藤沢市・・・とまあ、相模川と境川の間に広がる広大な郡でした。

7世紀にはすでに高座郡が存在していた記録があり、当時は「高倉(たかくら)郡」と呼ばれていましたが、8世紀になってから「高座郡」という字に変わりました。

高句麗との関係

郡名の由来はよくわかりませんが、私は高句麗人との関係が気になっています。

高句麗系の渡来人集団がこのあたりを開拓したので、「高」という字が使われたのではないかなと。

新羅人が開拓したとされる新座郡は、最初に彼らの祖国名を取って新羅郡と名付けられ、のちに新座(にいくら)郡に変わったのだとか。

ということは、高倉郡も最初は高句麗郡だったのではないか。

『日本書紀』天武天皇四年(675年)十月庚寅(廿日)条に

「相摸国言す。高倉郡の女人、三男を生む」

とありますが、「三つ子」は当時も珍しかったんですね。

高句麗滅亡は668年です。

高倉郡が高句麗滅亡後に成立したのか、それより前から存在していたのかはわかりませんが、高倉郡の成立が675年より前だとすると、かなり古い郡です。

相模川の河口に近い大磯には、かつて船泊に適した「浦」があって、その近くに高麗山があり、高来神社があります。

この神社は現在では「たかく」と読むそうですが、昔は「こうらい」または「こま」と呼んでいたかも。

祭神は天津神系ですが、神功皇后と応神天皇という三韓征伐とのかかわりの深い神が祀られているのは興味深いです。

高句麗人はここで祖先神を祀り、それがいつの間にか天津神に上塗りされて現代の高来神社として残っているのだと想像します。

高句麗人の祖先神がどんな神であったかが気になります。高句麗の建国神話と関係があったのではないか。それがきれいさっぱり消えてしまったのだとすると、とても残念です。

武蔵国高麗郡との関係

相模川と境川をさかのぼった先には八王子があり、八高線に沿ってさらに北上すると埼玉県の日高市の高麗川付近にでます。

ここには高麗(こま)神社があって、高句麗国王の末裔である高麗王若光が祭られており、今でも人気の高い神社ですが、ここも高句麗人が開拓した地域でして、716年(霊亀2年)、ここに新たに高麗郡が設置されました。

日本国が成立した7世紀ころの時代は、日本中にいろいろな民族が雑居していました。

つまり、日本は多民族を統合するためにできた帝国としての名称だと私は考えています。

高麗王若光さんに関係しそうな記録は次のとおり。

666年10月26日条、高句麗から日本に派遣された使節に玄武若光という人物がいた(日本書紀)。

703年4月4日、天皇が従五位下高麗若光に王(こにきし)のカバネを与えた(続日本紀)。

716年、東海道7ヶ国から1799人の高句麗人を移住させ武蔵国に高麗郡を設置。

666年の使節にいた若光は高麗王若光とは別人の可能性もありますが、若光なんていう名は珍しいので、おそらく同一人なのでしょう。

668年に首都平壌が唐軍によって占領されて高句麗が滅亡した時に、若光さんは高句麗王の一族として倭国にいたのでしょう。

倭国軍が白村江で唐軍に敗北して5年後のことです。

高句麗は倭国にとって古くは敵であり、倭唐戦争の当時は友好国でしたが、高句麗滅亡後の倭国は半島情勢に介入する熱意をなくしていきました。

高句麗人たちはいつ頃やってきたのか

高句麗が滅亡したとき、高句麗人の難民が新羅を経由して倭国に逃げてきたとは地理的に想像しにくいのですが、高句麗滅亡より前の時代に東海地方などにたくさんの高句麗人が居住していたのでしょうか。

高句麗滅亡を予見して少しずつ倭国に亡命させていたのか、もともと高句麗人が少しずつ倭国に来ていたのか、このあたりは謎ですが、高句麗滅亡後、亡命高句麗人のために倭国政府は高句麗人専用コロニーを設置し、その中でも最大規模のものが相模国の高座郡だったかもしれません。

高座郡周辺は水田が少なくて地元の有力豪族が少なかったからちょうどよかったのか。

716年に武蔵国に高麗郡が設置されたときには高句麗滅亡からほぼ半世紀が過ぎていますから、高麗郡誕生の頃の高句麗人たちは祖国にいたときの記憶をほぼ失っていたはずです。

でも、高句麗の文化や慣習を承継していました。

彼らが相模国の高倉郡を離れて武蔵の西部地域にまとめて移住させられたのは、倭国政府には関東平野を開発させる意図があったかと推測します。

見方によっては、邪魔になったから未開の地に移したとも思えます。

新生日本国は半島への介入は諦めましたが、東方、つまり東北地方の蝦夷などを律令の支配下に統合する野望を持ち始めます。そのためには高句麗人たちの軍事技術の転用が有効だと考えられたのではないか。

関東平野でいつ頃から牧場が設置されていたのかはよくわかりませんが、高句麗人の入植によって馬の生産が本格化し、その影響で武士の騎馬文化が独自の発展を遂げて、鎌倉の武士政権の成立に影響したのではないか。

相模の国高座郡。武蔵国高麗郡。

高句麗人たちの開いた地が郡名としていまも残っています。

高句麗は倭国を脅かす大国でした。その古代国家の面影が、今もこの関東の地のどこかに残ってはいないかと、まだ期待しています。

ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 <(_ _)>