ブレイクスルー感染、ワクチンの効果減弱の意味(9月3日こびナビTwitter spacesまとめ)

※こちらの記事は、2021年9月3日時点での情報を基にされています。※

2021年9月3日(金)

こびナビの医師が解説する世界の最新医療ニュース

本日のモデレーター:岡田玲緒奈

岡田玲緒奈

おはようございます。

安川康介

おはようございます。

岡田玲緒奈

どうですか? 黑ちゃん。

黑川友哉

いや、本当に…皆さんおはようございます。

岡田玲緒奈

何よ! どういうこと?

黑川友哉

やあ、ばりすた先生、ありがとうございました。

本当恐ろしいことが起きてますけど…。

ばりすた先生

微力ながら…。

黑川友哉

微力とかじゃないでしょう、これは。

ばりすた先生

そんなに(Twitterのフォロワーが)増えたんですか?

黑川友哉

朝起きたら1,000人ぐらい増えてました。

ばりすた先生

そんなにですか? いや、マジですか?

黑川友哉

まずですね、そもそも安川先生のあの「雑コラ」がちょっとパワーが強かったっていうのはすごいとは思うんです。

ばりすた先生

僕、むっちゃ好きです、あのセンス。

岡田玲緒奈

いや、あれもうほんと、頭がおかしいですよ。いきなり Slack の DM で「これどうですか?」みたいな感じで送ってきて…。

▼こびナビ安川の雑コラ

https://twitter.com/tomo_orlhns/status/1433279514033803273?s=21

黑川友哉

いや、これどうですか? も何もなしに、あのまんまですからね。

岡田玲緒奈

あ、そうだ! これどうですかっていうかあれはなんですか? って僕に聞いたのは黑ちゃん!

黑川友哉

そう。直接メッセンジャーで「これってどういう意味なんですかね?」ってちょっとおどおどしながら、安川先生の DM に返す前に岡田先生にまず聞いちゃったんですよね。「なんか事件があったんでしたっけ?」みたいな。

自分の把握してない事件が起きてるんじゃないかと思って先に岡田先生に聞いて。

岡田玲緒奈

で、本人に聞いたら「急がないと!」みたいな感じでしたね。

黑川友哉

「ちょっと急いでいたので」みたいな。

黑川友哉

いや、岡田先生は多分今日「パッカーン🎊!」(註: アルファツイッタラーをフォロワー1万人以上のアカウントと定義する場合があり、この時点で岡田は9000人台でした)なんでしょうけど、私はちょっと時間をいただきたいなと思います。すみません。

新たにフォローしていただいた皆さん、本当にありがとうございます。

前田陽平先生(Twitterネーム「ひまみみ」)

いやあ、すごいですね。

ばりすた先生の選手の推薦力が一気にフォロワーを増やしたという話ですね。

遠慮せずに「日本耳鼻咽喉科学会アカウント」を宣伝します! 大丈夫です!

一同

(笑)

前田陽平先生

もうすぐ1万いきそうなんですよ。

ばりすた先生

でもやっぱり途中でフォロワー数138,000の Taka先生が絡んできてくださったのがデカいと思うんですよね。

前田陽平先生

Taka先生の友だちと思われるっていうこと自体も、まあ、多少のリスク、それなりのリスクではあるという噂はよく聞きますけど。

黑川友哉

もれなくリプが来ますからね。「この人、打ってたふりしてた人やで」みたいな。

岡田玲緒奈

そうそうそう!

あと某掲示板では「こいつも手を洗う奴と同じ”スンナ派”だ」って言われますね、光栄です(笑)

前田陽平先生

とにかく Taka先生の友だちであるということは、あるレベルまでは「この人、僕の・私の苦手な Taka先生の友だちだ!」と思われるんですけども、あるレベルを超えると「あの乱暴な Taka先生とも友だちでいられる、逆にいい人」みたいな、なんかよくわからないフェーズに入れるので…(笑)

木下喬弘

ちょっと! ネガティブキャンペーンに見せたネガティブキャンペーンやめて!

一同

(爆笑)

岡田玲緒奈

乱暴な Taka先生ね。

ブレークスルー感染に対しても、感染予防の考え方は変わらない

岡田玲緒奈

さて、ということで、今日はニューヨーク・タイムズから1つ記事を取り上げます。

私、ニューヨーク・タイムズを subscribe(定期購読)しているんですけども、僕がお金を払っていると無料でみなさんに全文シェアできる(注:これまでは無料では記事の一部しか読めなかった)という新しい機能ができたので、それで載せています。

前田陽平先生

これ、すごいですね!

岡田玲緒奈

これすごいです。

前田陽平先生

そんなサービス聞いたことないですけど、それはフォロワーは見られる?

岡田玲緒奈

そうですね。たしか月に10記事だったかな、そのような制限があるんですけれど、払っているのは月に数百円という感じなのでお得ですよね。

黑川友哉

それでまたあれですか? フォロワーを増やそうとしている。

岡田玲緒奈

いやいや、それは増えないでしょう。

ばりすた先生

フォロワー特典みたいなやつですね。

岡田玲緒奈

(笑)

▼Worried About Breakthrough Infections? Here’s How to Navigate This Phase of the Pandemic.

https://www.nytimes.com/article/breakthrough-infections-covid-19-coronavirus.html

出典:The NewYork Times 2021/9/2

今日は取り上げようと思うのはブレイクスルー感染の話です。

「ブレイクスルー感染が心配ですか? パンデミックのこのフェーズをどう生きるかをお伝えします」というようなタイトルの内容が記事になっています。

「ブレイクスルー感染」と当然のように使っていますが、必ずしもいつも聴いてくださっている方ばかりではないので一応触れますと、「ブレイクスルー・Breakthrough」というのはつまり「突破」ということですから、ワクチン接種後の感染のことになります。

ワクチン接種後の状況を考えるには様々な変数を考慮する必要があるんです。

これはワクチン接種前の人にも当然あてはまることであって、「これはやってもいいですか?」というような質問をよく受けるのですが、これもいつも「一概には言えない」という答えになってしまうんですね。

こうした時にもなるべく、「なぜ一概には言えないのか」「どういう変数を考慮する必要があるのか」ということを具体的に挙げてお答えするようにはしています。

ワクチン接種してしまえばオールオッケー! ということではなくて、正しく状況を見極めて、自分の決定に対するリスク評価とかリスク選択をする必要性は、やっぱりあるんだよということになるかと思います。

ワクチン打った後は「これができる」とか「これはできない」みたいなことに、白黒はっきりつけた答えがないかとみんな探しています。

「旅行できますか?」「結婚式行っていいですか?」とか「デルタになっちゃっておばあちゃんに会うのにまたリスクがめちゃくちゃ上がっちゃったんですか?」などです。

こうしてみるとどこの国も悩みは一緒ですね。

この状況から抜け出したくてワクチン接種をするなどしているわけですから、これは当然のことだと思います。

元も子もないかもしれませんが、これに関しては全員に共通した答えというのはないわけです。個々人の健康状態や居住地、関わる人などによって違うからです。

最低限確実なのは、ワクチンは重症感染を防ぐ効果は高くて、いくらかの用心をすれば皆が元の生活に戻ることを可能にすると専門家はいっています。

ロサンゼルスの最近の研究では、ブレイクスルー感染は確かにあるけれども、予防接種した人が入院する確率は、していない人の1/30ぐらいだというものがあります。

このブレイクスルー感染に対する不安っていうのは、恐ろしいメディア報道の見出しだとか、ワクチンの効果に対する誤解によって「燃え続けている」ということで、なんだかどこの国でも本当に一緒なんだなと思いながら読んでいました。

ブラウン大学公衆衛生大学院のアシシュ・ジャー学部長(Dr. Ashish K. Jha)は、ワクチン接種後の人にとって今のリスクは何なのか? そして生活についてどう判断したらいいのかということに関して、多くのミス・コミュニケーションが周囲にあると仰っています。さらに

There are people who think we are back to square one, but we are in a much, much better place.

「私たちは振り出しに戻ってしまったと考える人がいるんだけど、全然そんなことはなくて、ずっとましな場所にいる」

といっているわけです。元に戻っちゃうようなことを「square one」というんですね。

デルタの蔓延の影響もあってしばらく警戒と予防行動は必要だけれども、初期のロックダウンとは全然違う自由があると。

そして具体的な質問をいくつか挙げているんですが、日本でも本当によく聞く質問ばかりというところですね。

この後、具体的な質問に入っていこうかと思いますが、こうしたジェネラルなところでどなたかコメントをいただける方、いらっしゃいますでしょうか?

こういう質問を受ける機会も多いと思うんですけど、峰先生、どうですか?

峰宗太郎

ジェネラルな質問も受けますけれども、まず大事なことは、そのブレイクスルー感染にしても、ちょっと話が逸れますが変異ウイルスにしても、時間とともにワクチンの効果が減る waning にしても、とにかくそういうのって付加情報である枝葉末節の部分なんですね、まずは。私の言いたいこと、わかります?

車を買った時にドアが取れるかもしれない、タイヤがパンクするかもしれない、何年かごとに車検が必要かもしれない、なんとかかんとか…というのを気にしすぎて、車本体を買わなくなる人ってあんまりいないじゃないですか。

いや、私みたいに車を買っていない人もいるのかもしれません。

でも、車によって得られるメリットってすごく大きくて大事なことなので、些末とはいいませんが、メンテナンスすることだとか機能が衰えることだとか、そういったことって問題の本質からすると大きさが全然違うよ、というその視線を失わないでほしいなーといつも考えながら、僕もなんとかうまく答えようとするんですよ。

だから「ワクチンが本当に有効で、多くの人の健康を守って命も守りうる。そして周りの人も守れるという、基本性能のところはもう確実なんですよ」って何回も強調した方が良いのかなと思っていて、最近はあまり質問にそのままストレートに答えなくなりつつあるのが私のスタンスです、ということをちょっと言っておきたいなと思いました。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。

やっぱり、情報発信を続けているとみんなだんだんそういうメタ的なところに向かっていくのかなっていうのは、私もインスタライブでだんだん個別の質問に答えなくなっていますし、この記事もなんかまさにそんな感じで面白いなと思って見ておりました。

具体的な所に行こうかと思いますがいいですかね?

「ワクチン接種後」の7つの質問

岡田玲緒奈

この具体的な質問というのが7つ見出しになってまして、先に質問だけ抜き出しておくと、

1)ワクチン接種後に自分がコロナにかかるリスクはどのくらいあるのか?

2)ワクチン接種後にコロナを人にうつしてしまう可能性はどのくらいあるのか?

3)ワクチン接種後の人とマスクを外して会っていても良いのか?

4)今のところワクチン接種の対象年齢でない子どもが学校に安全に通うにはどうしたらよいのか?

5)ワクチン接種後の人は同じくワクチン接種後の年寄りと屋内でマスクなしで会ってもいいのか?

6)会社で働くのは安全か?

7)ブースター接種を受けるべきか、受けたらデルタから守られるか?

1番の「ワクチン接種後に自分がコロナにかかるリスクがどのぐらいあるのか」ということで、これはやはりシンプルな答えはないということになります。

いろいろな数字が出ていますが、個々人のリスクというのとはまたちょっと違うんですね。たとえとして、吹雪の中を運転しているとたくさんの人が事故にあったりするわけですけども、個人のリスクっていうのは運転してるスピード、シートベルトしてるか、車の安全装備はどのくらいのものが付いているのか、やばい運転をする人に近づいてしまうか、そういったことによって決まるわけです。

ワクチン接種後のあなたのリスクっていうものも、周囲の状況やあなたの健康状態、どういう感染予防行動をとっているか、ワクチン未接種の人とどのくらい関わる機会があるか、といったことに左右されるわけです。

ロサンゼルスの保健所のシャロン・バルター(Dr. Sharon Balter)曰く、「みんな、これをしても大丈夫かとか、こういうふうにしなさいといって欲しがるのですが、我々が言えることというのは『これはリスクがより高いですよ、これはリスクがより低いですよ』ということだけなんです」と。本当にこのとおりで、そしてその上でどのリスクを取るかということになります。

峰先生もよくリスクの選択なんだということをおっしゃっていて、本当にそのとおりなんですね。

このロサンゼルスの保険局からのデータで CDC にまとまったものが見られるのですが、今年の5月1日から7月25日のデータをまとめていて、これはデルタの影響が見られる期間ということになるんですけれども、1万人の fully vaccinated の人と3万人の未接種者を比較しています。

もうここからは統計というか、疫学的な数字になるんですけども

・コロナの診断を受けた人は、ワクチンを接種した人で打っていない人の1/5。

・入院したのは、ワクチンを接種した人で10万人に1人、していない人では10万人に29.4人。

(これがさっきの1/30という数字になってくるわけです。)

・高齢者の方がやはりブレイクスルー感染で症状が重くなりやすい。

・ワクチン接種者で入院した人の中央値は64歳、未接種者では49歳。

(未接種者での入院した人の中央値49歳というのは思いのほか若くて少し驚きました。接種済みの人は高齢者で多いというような影響も少し受けているかなと思ったんですが、もとのところまで細かく見ることができていなくて、解釈が間違ってたらすみません。)

・デルタはやはりブレイクスルー感染のリスクを上げるのは間違いなさそう。

ということです。

データにすると味気ないんですが、先ほど言っていたとおり、個々人に関して「あなたは何パーセント」みたいなことをいえないというメッセージかなと思っています。

この1番に関して何かコメントある方。安川先生?

安川康介

あまり追加することはないんですけども、やはりワクチンはすごく効果が高いことが分かっていています。ここ1・2か月のデータを見るとワクチンの効果が時間が経つにつれて少しだけ減弱しているのと、アメリカの場合はほとんどデルタに置き変わっている影響もあって、無症状の感染を含む感染予防効果と発症を防ぐ効果というのがちょっと下がってきてるというデータがいくつも出てきていると。

ただワクチンを受けた人と受けていない人で、症状が出た場合でも期間が短かったとか、デルタに感染した人だと無症状の割合が多かったとかっていうデータがあるので、感染したらワクチンを受けた人も受けていない人も全員同じということではないですね。

なので、発症するにしても恐らくより軽症の方になるだろうということと重症化しないというデータがあるので、先ほども岡田先生が言ったように全然効かなくなって「Back to square one」というわけでは全然ないと思います。

だから受けた人は、全く気にせずに行動するのはよくないんですけども、そこまで恐れすぎずに暮らせるんじゃないかなっていう気はします。

今アメリカではブースターの接種が始まっているんですけども、特にがんの治療中の方、血液がんを患っている方ですとか、免疫抑制剤を飲まれている方は、抗体ができないこともあるということがわかっています。

そういう基礎疾患をお持ちの方、その周りの方たちも気をつけていく必要はありますので、そういった一部の方には、やっぱりブースターというのは今後真剣に日本でも検討されていくようになるのかなと思います。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。

安川先生に喋っていただくと、予定していたことを先にかなり言われてしまうというリスクがあるのを忘れてました。だいぶ言われましたね(笑)

2番は「ワクチン接種後にコロナを人にうつしてしまう可能性はどのぐらいあるのか」ということでですね。

予防接種をすると、コロナにかかるリスクも、ひとにうつすリスクというのも、当然大きく下がるわけです。以前木下先生や安川先生が取り上げたかと思うんですけど、マサチューセッツのプロビンスタウンというところのワクチン接種者の間でクラスターが発生した事例に関しても触れられています。そういうことが「全くなくなる」わけではないです。

シンガポール空港のアウトブレイク事案を調査すると、ワクチン接種した人で他の人にうつしたケースというのは、未接種者と比較すると有症状ということが多いんです。どういうことかといいますと、コロナは無症状とか、あるいは症状が出る前のタイミングでうつしてしまうのが厄介なのですが、ワクチンを接種した人ではこういうケースが減るということです。

これは臨床をやってる身としては、大変さがもう大きく違って、有症状の人にきちんと休んでもらうとか検査を受けてもらえば良いので、ワクチンを打ってない場合と比べて流行を抑えるのが容易になるわけです。

ほかのシンガポールの研究としては「診断時にワクチン接種者と未接種者でウイルス量が同じだった」というやつです。これは先日、安川先生が「そもそもウイルス量といっていいのか」なんて話を、Ct値に絡めて峰先生とご説明くださいました。その後のウイルスの減り方は、ワクチン接種者の方が速いという結果について触れられています。この点、どう考えるかというところですね。

何かコメントはありますか? Taka先生、プロビンスタウンだよ!

木下喬弘

プロビンスタウンって本当に結構楽しいところで…。

岡田玲緒奈

近いんですか?

木下喬弘

車でどのくらいだろう、2時間?3時間? これ、アメリカレベルでいうと近い。

岡田玲緒奈

それはわかってるけど!さすがです、アメリカは。

木下喬弘

ワクチン2回打ってると、感染してもそんなに重症になりにくいとかいろいろあるんだけど、昨日 The Lancet Infectious Diseases に出ていた「Long COVID(長期にわたるコロナ感染後遺症)になりにくい」話ってしましたっけ?

※参考:

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00460-6/fulltext

岡田玲緒奈

それね、まだしてないです。今日それにしようかと思ったんですけど、別にしちゃいました。

木下喬弘

ワクチンを打っていると、感染はそもそもしにくいので超お得なんですけど、万が一感染したときに後遺症が残る可能性も「ワクチンを打ってる人は半分くらいだ」という研究も出始めています。かかったとしてもかなり軽いし、後を引かないというのはすごい良いことだといっていいかなと思いました。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。本当にそのとおりで(ワクチン接種の)メリットはいまの状況でもしっかりあります。

先ほどの安川先生の話にもありましたけれど、私も実際は接種しても今のところそんなに行動は変わってないです。今の流行状況とかも考慮すると、感染への警戒感は同じなんですけども、ただ自分の安心感はやはり違いますね。

発熱外来で患者さんに実際に触れるというところもあるので、リスクの高い行動をしているっていうのもあるんでしょうけど、接種することによる、理屈を超えた安心感みたいなものがあります。まだ迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ接種を前向きに考えていただければなと思っております。

打ちたくても予約がとれないという話も聞きますので、なるべく早く、接種が皆さんに回ってくることを期待しております。

3番目「ワクチン接種後の人とマスクを外して会っていても良いのか」。

アメリカがよくいっているように「早々にマスク外しちゃう」みたいな、ちょっと今大変なことになっているという話ですが、これをどうしていったらいいのか? ということかなと思います。

これは、大丈夫なケースも結構あるんだけれども、やはり変数が多いですし、親族とか近しい友人の集まりは、知らない人とたくさん会うよりリスクが低いといったことですね。

屋内なのか屋外なのかとか、地域の流行状況とか部屋の換気状況、自分の基礎疾患とか、風邪症状のある人がその中にいないか、そういったこと諸々含めていろいろなことを考えなくてはならない。

ブレイクスルー感染を恐れるあまり、持続可能性のない対策を続けるべきではないとこのジャー氏は言っているということなんですね。簡単に一概に言えるわけではないというのはそういう意味なんです。いろいろな変数を考慮して、考えていかなきゃいけないということになるわけです。

4番に行きましょう。

4番は「今のところワクチン接種の対象年齢でない子どもが、学校に安全に通うのはどうしたらよいのか」ということですね。ちょうど内田先生が入ってくださったので、これを触れてちょっとコメントをいただきたいと思います。

とにかく子どもの周囲の大人や、接種対象年齢の未成年者、今ですと12歳以上ということになりますが、ワクチン接種することが大事といっています。

これはいつも私たちが言っていることと同じかなと思います。

学校でのクラスターは特にデルタの影響もあって日本でも見られるようになっていますけれども、それでも特に低学年では子どもから子どもへの感染がメインでないことは変わりないわけです。

休校することの子どもへの重大な影響というのを、きちんと考慮して判断されるべきということが、この記事の中でも書かれています。

内田先生、何かこの点、コメントいただけますでしょうか?

内田舞

もちろんです。

ちょうど昨日の朝、一年生になる息子の親へのオリエンテーション保護者会があったんですが、その時に私は手を挙げました。「学校の先生やスタッフでワクチンを接種していない人がいるならば、例えば検査をして陰性を証明してから学校に来ることになるんですか?」とと聞いたところ、校長先生が「私たちのスタッフですか?」とちょっとびっくりした感じで「私たちのスタッフであれば全員接種していますよ!」と答えられました。さらに「ナースもそうですか? 清掃員とか受付の方も、皆さん接種されてるんですか?」と聞いたら「全員接種しています。私たちの学校の校内で、あなたたちの子どもたちがワクチン未接種の大人と触れることはありません」という答えで、その場にいた保護者さん達が皆ホッとした瞬間でした。

先ほどの3番だったかな? の点で「ワクチンを接種していると人にうつしにくいですか?」というような質問にもあったように、その点に関しておそらくうつしにくいのではないか、という結果が出ています。

また、自分がかからなければ、人にうつしません。自分がかかりにくくなったら、他人にも二次的にうつしにくいということで、やはり接種できない人、特に未だ接種対象ではない12歳以下の子どもたちを守るためには、その子ども達を囲む人々が感染しないことが一番です。

子どもたちを囲む大人が非常に感染しにくくするために、感染対策とともにワクチン接種が非常に重要になってくると思います。それを実感した保護者会でした。

やはり学校に行けないとなってしまいますと、特に幼い子どもたちは勉強の学術的にも遅れをとってしまいますし、それ以上に子どもたち同士で遊べなかったり、日常の子ども同士の会話がなかったり、対面の人間関係を経験できないことで、子どものメンタルヘルスに影響が出てしまうことは、アメリカの去年の状況を見て明らかです。

学校に関して、学級閉鎖が起こりますと、子どもだけではなくて家族が背負う負担もものすごく重くなりますので、やはり閉校、学級閉鎖は避けたいとみんなが思っているところでしょう。

その点に関しても親、そして先生方や子どもたちに関わる大人の感染対策にかかってきてるなという思いですね。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。もう本当におっしゃるとおりですね。

やはりアメリカでは、地域によって「そんなんワクチン打ってて当たり前やろ?」みたいな雰囲気のところもあるんだな、と感じたりしながら聞いてました。

こういった形で、いろいろなことを考えなきゃいけないことですが、小児科医として発信をしていると「休校にしてくれと言ってくれ~!」みたいに言われたりするんです。僕はあんまりそう思っていないし、状況によってはそういうことが必要になることもあるかもしれませんけれど、まずは「大人ができることをしっかりやっていくというのが先決じゃないですかね」 と思っているところです。

9時になってしまいましたが、5・6・7、いってしまいましょう!

5番が「ワクチン接種後の人は、同じくワクチン接種後の年寄りと屋内でマスクなしで会ってもいいのか」と。

これは基本的には比較的安全ということなんですが、やはり周囲の状況によるということになるわけです。「そればっかりですみません」というところですけれど、考慮すべきフェーズが一体何なのかを知ることが大事だと思います。

あとは、できることは何か? というところですね。例えばあなたが高齢の親族に会いに行く予定があるなら、その前から感染予防行動を強化するとか、そういったことですね。具体的には、少し前から外食を控えておくとか、そういうことです。

あるいはたくさんの人と会わなければならないということがあったとしたら、その後で高齢の人と会うときはマスク外さないでおこうかなとか、そういう判断になるわけですね。

この手の質問もかなり多くいただくんですけれども、リスクを評価してそれをやるかどうかっていうところを含めた判断も必要ですし、どうしてもやらなきゃいけない時には「どういうふうにすれば、よりリスクを下げられるか?」ということを考えていっていただきたいなというところですね。

6番「会社で働くのは安全か」。これはあまり新しいことは書いてないので、割愛します。

7番「ブースター接種を受けるべきか、受けたらデルタから守られるか」ということです。

これも安川先生に少し言われてしまいましたが、今のところの見解として「ブースター接種は高齢者や臓器移植を受けた人をはじめとする免疫抑制状態にある人、基礎疾患があってコロナに感染することに関してリスクの高い人に推奨される」と。

まあ、日本ではまだ2回目の接種をしっかりしていくというフェーズですから、広く一般に対するブースター接種のことを慌てて議論しなくてもいいという見解で私はいます。

この辺り、峰先生も比較的そうしたトーンでお話をなさっているかなと思うんですが、何かコメントをいただけますでしょうか?

峰宗太郎

ブースター接種はそのとおりで、焦らなくていいと思います。

まずは充分な抗体がつきにくいとか免疫がつきにくいという必要な方、基礎疾患のある方、ご高齢の方とか、あとはあえていうならば、アメリカの状況なんかを見ていると医療従事者など感染のリスクが非常に高い方には、早めに検討して打ち始めるっていうこともいいと思います。

アメリカでは一応、9月22日の週から2回目接種から8か月経った方にブースター接種をしていくという方針を示していますので、その状況を見てもいいのかなと思います。

イスラエルのデータを scientific(科学的)に見る限りでは、ブースターショットをすると protection(防御)が戻って来て、さらに高い予防効果が得られるので、流行も収まりやすくなるんじゃないか? ということはもう示され始めてます。

scientific にはブースターショットをやるというのが合理的だと思いますし、今回のワクチンも3回打つのが protection をしっかりと与えるという意味ではいいのかなと思いますけど、ただ結論としては何よりも「まずは2回打った人を全世界的に多くすることが、流行を抑えるには有効だと考えられます。

まだ打ち終わってない方、打てていない方がいる段階で、ブースターショットのことをあまり考えすぎて億劫になってしまうというのは、ちょっと順番が違うんじゃないかなと思います。まず1人でも多くの方が1回目・2回目をしっかり打てること、そして、これは日本だけの問題ではなくて、世界的にそういう状況を作れるのがより大事かなとは思っています。

岡田玲緒奈

非常に簡潔にまとめていただいてありがとうございます。

1つ私から追加したいところがあるんですけれども、結局このブースター接種3回目という話が出てくると、急に「これ、毎年やるのか!」みたいになる方が結構いらっしゃるんですけど、そうは言っていなくて、単に3回目が必要かもしれないという状況なんですね。この3回で収まっていくということなのかもしれませんから、短絡的に「インフルエンザのワクチンみたいに打たなきゃいけないんだ」っていうのは…まあインフルエンザのワクチンを毎年打たなきゃいけないこととは理由が全然違いますし、そういうふうに投げやりにならないでいただきたいですね。

このあたりにしたいと思いますが、何かコメントをくださる先生、いらっしゃいますか?

マニアック解説! ワクチンの効果と感染対策の関連は?

木下喬弘

ブースターについて、ちょっとだけ今アメリカでのディベートを見てて「へえ!」と思ったんですけど、最近ワクチンの有効性が落ちてきているという話があるじゃないですか。面白いなと思ったんですけど。

今アメリカやイスラエルでもそうですけど、マスクとかする人が減ってきてますよね?

岡田玲緒奈

はいはい。

木下喬弘

そうすると「ワクチンの効果が落ちるっていうこともあるんじゃないか?」みたいなことを言っています。

ワクチンの効果は比較的に長く持続するけど、曝露量が増えるような感染リスク・感染機会が増えてくると、ワクチンの効果が落ちるんじゃないか?みたいな議論があって。これはひょっとしたら、いわゆる疫学用語でいう causal interaction(因果交互作用)の問題なんじゃないか? というか。

要は「マスクをしているとワクチンの効果は高い」けれど、「マスクをしていない状況だとワクチンの効果は低い」みたいなこともありえるんじゃないか? という話です。

これ、しばらくしたら研究結果が出てきそうな気がするんで、もう少しうまく感染対策と組み合わせたら、ワクチンの効果が長く持続するみたいなこともありえるんじゃないかなって思いました。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。なんとなく、なんとなくわかります(笑)

やっぱり実世界での仕様というのは、いろいろなことを考えなくてはいけないということかなと思いながら聞いてました。

峰先生、何かありますか?

峰宗太郎

Taka先生が言ったことがすごく大事だと僕も思っていて、以前からチラチラとはさみ込んでいたんですけれども。

最近、ワクチンの効果が下がってくるっていうのを聞かれる時に「理由は何か?」とよく記者の方とかにも聞かれるわけですね。

1つはやはり時間とともに下がってくるのは事実だろう。これは waning っていいますよね。

デルタとか変異ウイルスがあることによって下がってくるのもあるだろう。

それから、下がるのではなくて「最初からつきにくい人」というのはいるだろう、これはいわゆる免疫抑制の方だとか年齢がいってる方ですよね。

そこまではいいんですけど、いま木下先生もちょっとおっしゃったんですが、要は周りの予防の仕方が変わっているということになると、流行状況も変わって曝露量が変わるんですよね。それから曝露機会、曝露リスクが変わる状況です。

本当に比較できるのか、そこを調整した研究をちゃんとしてるのかということも非常に重要なファクターだと思っていて、結構アメリカでもそれが議論になっています。

気づいている人は気づいてるんですけど、気づいてない人は普通にそこを調整しないでそのまま論文を書いてるので、ワクチン効果の低下に関わっている因子をきれいに洗い出して調整しないと、なかなかきれいな結果にはならないと思うので注目した方がいい項目だとは思っています。蛇足でしたけど、追加です。

木下喬弘

そうそう、今私が言いたかったのはそれより1歩踏み込んで、要は、仮にワクチンを打っている人と打っていない人の感染対策が同じでも、厳しい感染対策をみんながしている状況下ではワクチンが効くし、そうでない状況下ではワクチンが効かないという、ワクチンの効果が「感染対策の環境によって変わることがありえるんじゃないか」ということ言っていて。

ワクチンを打った人の感染対策が緩められ始めていて、仮に「打った人はもう自由に行動してよい」となったら、やはり(打っていないが厳密な感染対策をしている人より)感染しやすいでしょう。VE(ワクチン有効率)が感染対策のレベルに関わらず経時的に下がることは考慮するとしても、低レベルの感染対策によってもワクチンの効果は下がっていってしまう。ただ、その状況でも「もう一度感染対策し直すことで、効果が下がるのを止められる」ということがありえるんじゃないか? ということなんです。

ワクチンの効果が waning しているので月ごとに数値を追っていますが、多くの研究結果で「3月OK、4月OK、5月 OK、6月OK…でも7月になって落ちてきましたよね」という議論に対して、でも「6月と7月では周囲の感染対策の状況が違うよね」ということです。感染対策の状況によってワクチンの効果が変わるんだったら、それって、感染対策の状況を戻した8月は効果が上がるかもしれないですよね? という議論がされていて、これはちょっと面白いです。データがないと研究できないですけど、ちょっと調べる疫学者がいるのではないかな〜と思ったという話でした。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。わからんわ! 最後のとこはわからんわ!

僕、峰先生の説明してくださった形で理解しています。

木下喬弘

え~? わからん? 何て言ったらいいやろ?

安川康介

曝露量が増えたら、そのせいでワクチンの効果が少し下がってきてるっていうことですよね?ですね。

木下喬弘

そうです。そうです。

岡田玲緒奈

あ、効果が元に戻りうるってことですか?

木下喬弘

まあそうですね。だから「曝露量が少ない環境下なら予防できるぐらいの効果のワクチンだ」ということです。

峰宗太郎

そうそう、Taka先生にもうまく伝わらなくて…僕も、そこまでちゃんと考えたいとは思っています。

VE、Vaccine Efficacy とか Effectiveness では考えにくい人もいますけど、「実行再生産数(Rt)」に与えるワクチンの影響から考えてみるとわかりやすいかもしれないんですよね。

「実行再生産数」っていろいろなものが関わってくるわけで、もちろん一番大事な値としては 「基本再生産数(R0)」があり、変異ウイルスとかでも変わっちゃうんですけど、それにいろんな係数がかかっているじゃないですか。

そのかかっている係数の中には Vaccine Efficacy も入っていますし、その他の薬物学的介入であるとかロックダウンの影響だとか、感染対策なども入っていますし、Vaccine Efficacy のイプシロンという値も何かの関数になっている可能性は大いにあるわけですよね。そういうところをちゃんと考えていけばいいのかなっていう感じで私も捉えています。

木下喬弘

そうですね。そういうこともあるか。

あ、えんちゃん、どうぞ。

さらにマニアックに「all or nothingモデル」と「leakyモデル」を解説

遠藤彰

すみません、いいですか?

今この時間から話し始めるとちょっとじゃ終わらないかなと思って迷ってました。

すごく簡潔になんですが、今のお話はすごく大事で…ワクチンの効果 VE って「何パーセント感染リスクが減るか?」で表しているんですけど、実際にそのメカニズム、どういうふうな効き方をするかっていうのは単純ではないんです。

いくつかシナリオとしてあって、 all or nothing(完全に「どちらか」)か leaky(漏れがありえる)という2つのそのパターンがあるんですね。

どのように説明するかなんですが…

例えば「90%効きます」といった時に、考え方として

================================================================

⚫all or nothingモデル

「90%の人は完全に守られるが、残り10%の人は(いわゆる)免疫がつかない」という状態の90%を指す。

⚫ leakyモデル

全員接種済みという状態での1回の曝露で「リスクが(非接種時のリスクに比べて)90%に下がる」、あるいは「未接種状態なら感染していたはずの状況でも10回に9回は感染しないけれど10回に1回は感染する」という90%を指す。

================================================================

こういうふうに2つのパターンがあります。

もちろん、完全に「その2つのどっちか」というわけではなくて、実際は両方が混じり合っているとは思うんですけど。

その曝露の量に対する反応の仕方というか、何回も繰り返し曝露したり、あるいはより密な接触があって曝露のリスク自体が大きくなった時に、結果的に「その VE にどういう変化が起こるか?」が変わってくるっていうのがあるんですね。

例えば、2つ目の方でみんな守られる(リスクが減る)んですけども、100%守られるわけではなくて「リスクが非接種者の10%分だけあります」という場合だと、曝露の回数が増えたり、あとは量が増えたりすれば、いつかは耐え切れずに感染しちゃうわけですよ。

そうすると「VE が90%」というのは、あくまで、曝露量が小さい時にはそういうことなんですけれど、仮に「1人が何十回も繰り返し曝露します」ということがあれば「(その何十回分の累積リスクが)90%減ります」というわけではなくて。結局、最終的にはみんながどこかで、その(非接種者のリスクに比べた)10%分を引いてしまって感染するということもあり得るみたいな話になってくるんですね。

これは普通、その臨床試験からだと90%という値しかわからないので、実際(all or nothing/leakyの)どっちなのか? っていうのはそれだけじゃわからないということになってくるんです。

なので、現状はそのどっちともいえないんですけども、今おっしゃったとおり、そういうところをちゃんと区別できるような研究を組むと、もしかしたら何か分かるかもしれないという感じです。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。今のでかなり分かりました。

金曜日、すごい一般的なネタを扱ったのに、結局「マニア回」で終わるというちょっと恐ろしい展開を迎えておりますが(笑)

安川康介

ちょっと付け加えていいですか?

最近イスラエルから「効果が39%まで落ちた!」とか、いろいろすごい低い値が出てきて、英語でツイッターで発信する人も「BREAKING!」とか「SHOCKING!」みたいなそういう感じで発信しているんですけれども。

そもそも、ランダム化比較試験で見た6か月の効果というのが、ファイザーの場合プレプリントでも出ていて、91%ってめちゃくちゃ高いんですよね。

それとはまた別に、デルタに関する効果を調べている研究があって、The New England Journal of Medicine に載ったもので88%、かなり高いわけです。

だから、すごい低い値が報告されてきてますけども、それは本当にワクチンの効果が落ちたということだけではなくて、やっぱり、かなり行動変容みたいな要素が入ってきているんじゃないかな? っていうふうに見ています。

ここは遠藤先生のお話が聞けたのでよかったです。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。

じゃあ最後、ばりすた先生のコメント…じゃなくて、その前に峰先生ですね。

峰先生にいただいて、ばりすた先生にいって終わります。

峰宗太郎

今ね、モデレーターとしては早く終わらせたいって気持ちになりますでしょう!?

わかるんですよ。しかし僕は、遠藤先生に聞きたいんですよ!

水ぼうそう・帯状疱疹っていう病気があって、水痘・帯状疱疹、ヘルペスの3型のウイルスが起こします。皆さん、赤ちゃんの時や子どもの頃にプチプチが出来て、大人になってもそのウイルスが(体内に)ずっと潜んでいて、体力というか免疫の力…免疫力とは言いませんよ! あ、言っちゃった! 免疫の機能が低下した時に、体に帯みたいに痛いチクチクが出ると。

実はこのワクチンの効果というのは面白くて、実はワクチンを打ったあとずっと何もしてないとワクチンの効果が「ダ~ッ」て下がってくるんですよ。これはコロナと一緒ですよね。

ところがそういう人だってお年を召されてから、50歳とかになってワクチンを打つわけですね。そして、お孫さんっていらっしゃいますでしょう。お孫さんが水ぼうそうにかかったりすると、そこからウイルス曝露を受けるんですね。そうするとそれがワクチンのブースター効果になるわけです。

つまり、大人の方は水ぼうそうも帯状疱疹も発症するわけじゃないんですが、ウイルスに曝露したことによって、ワクチンの効果がまた持ち直すと考えられていてます。

実は最近になって、お子さんがみんな水ぼうそうのワクチンを打つようになったんですが、そうすると水ぼうそうってめちゃめちゃ減ってるんですよね。

そうですよね、れおにい先生?

岡田玲緒奈

いやぁ、全然見かけなくなっちゃいましたね。

峰宗太郎

そうしたら、今度は大人、お年寄りにブースターがかからなくなったんですね。なぜなら、発症している子どもと会わなくなったから。そうするとワクチン効果が下がっているということで…遠藤先生、こういう「曝露したら、曝露の種類によっては実はワクチン効果が上がるんじゃないか」ということもあるんですけど、こういうのってモデルに組み込めるんですかね? all or nothingモデルか leakyモデルかどっちにするか、Vaccine efficacy は下がるだとか固定だとかっていうこともあるかもしれませんけど。

そこがちょっと聞きたかったなっていうところです。

遠藤彰

そうなんです。その辺はかなり面白い現象だと思っています。

でも水ぼうそうなんかはもうかなりデータの蓄積というか、これまではずっとそういう、効果は下がってきて、再曝露して…みたいのがあったんですけど、最近子どもへのワクチンが充実してきて、状況は変わってきたみたいな。ある程度、ずっといろいろな情勢の変化を見られてきているから、そういうのも見えてきて、すごく面白い分野だなと思います。

SARS-CoV-2 に関しては、そういうところまで、そもそもデータとして見えるかというと、現状としてはまだ何ともいえないというところなんじゃないかなと思っています。

もちろん、モデル上、そういうメカニズムも一応組み込むことはもちろんできますし、もし今後そういうことがわかってくれば、考慮した上で長期的にどういうふうに、個人のプロテクションが変わってくるか? みたいなことも考えられる可能性はありますが。ちょっとまだ、そもそも今回の COVID に関してそういうことが起きるのかというところから、まだ全くの未知で…それをすぐ検証できそうなデータというのはちょっとすぐに思い浮かばない状態ではあります。

ただ、例えばそうやって水ぼうそうに加えて、ほかのウイルスでも似たようなことが起きるということがわかって、それがある程度「普遍性のある現象だ」ということが分かると、疫学的な知見としてはある意味興味深い話ですし、今後いろいろ検討する役にも立ちそうかな、という気はしています。

峰宗太郎

ありがとうございます。

木下喬弘

れおにい、僕、絶対に言っている意味がわかるツイートしたんで、ちょっとこれ貼ってもらえますか?

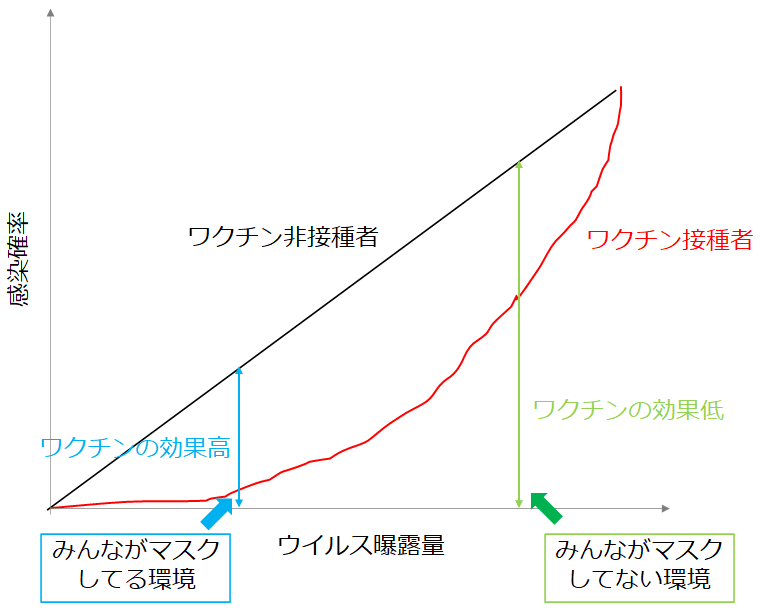

図:あくまでイメージ図

※実際は、もう少し複雑だと思います。Sigmoid Curveなどが合うのではないかと想像しています。

これは僕の考えていることで、合ってるどうか、わからないですよ!

イメージなんですけど…さっき、えんちゃんがいった leakyモデルで考えると、例えばワクチンの効果が90%というのは、同じ環境下に置かれたワクチンを打ってない人に比べて、1/10の確率で発症する人が常にいる、みたいなモデルだと思うんですけど、その leakyモデルの効果がウイルス曝露量によって変わるっていうことを言っているわけです。

グラフを見ていただいたらわかると思うんですけど、この黒の線がウイルス曝露量と曝露によってどれだけの確率で感染するかっていう関係性で、別に何ら線形である妥当性はないんですけど、まあとりあえずこんな感じで直線の関係性だとしますね。

一方で、ワクチン接種者ではこのようにウイルス曝露量が低いと感染確率は極めて低いけど、ウイルス曝露量が上がってくるにつれて絶対突破されるようになるというような関係性なんだったとしたら、要はウイルス曝露量が低い環境下ではワクチンの効果はすごく高いけど、ウイルス曝露量が増えてきた環境下ではワクチンの効果は下がってくると。

つまり、この黒と赤の比率がワクチンの効果の比率ですから、水色と緑、線を2つ引いているところで見比べてもらったら分かると思うんですけど、黒対赤の比って右にいくほど小さくなるじゃないですか。このようなことが起きている可能性もあるんじゃないですかという話をしていたんです。

これでわかりますか?

岡田玲緒奈

よくわかりました。だから1つには「waning しちゃうんだ!!!」みたいなところに飛びつくな、という理解でもいい?

木下喬弘

そういうことです。 waning かもしれないけど、いろいろな要素をもうちょっと考えた方がいいんじゃないの?っていうことです。

▼Twitter Akiraendo

https://twitter.com/_akiraendo/status/1433595792896495618

(遠藤先生のその後の説明のTwitterリンクです)

岡田玲緒奈

ありがとうございます。よくわかりました。

…ということで、ばりすた先生、最後にコメントください。

ばりすた先生

これだけ深い議論をしたあとで、僕がラストってのは、けっこうしんどいんですけど(笑)

峰先生がおっしゃってたさっきのあの水ぼうそうとかで曝露された時に、またそれでワクチンのブースター効果みたいになるんじゃないかというところは、僕もすごく気になっているところです。今の時点では何も、コロナに関しては追加で治験とかは多分まだないですけれども、そういうことが今後解明されていくと面白いのかなっていうふうには思っています。

例えば1回感染した人がワクチンを打つと、すごい抗体の量がバンと一気に増えるみたいな話もあったりしますが。では、例えばそのワクチンを打った人のブレイクスルー感染後の人が今後どういうふうな抗体になったりするのか? とか、その人が再発するリスクというのはどうなのか? みたいなことも、今後わかっていくと面白いかなっていうのをちょっとぼんやりと思ってました。

ごめんなさい、なんか最後のコメントみたいになっちゃってあれなんですけど、まあ、あーだこーだと結構いろいろ議論があって、減衰(waning)だなんだみたいな話もあるけれども、とにかくまず「打たないよりは絶対打った方がよい」っていうのは、これは誰もが認めているところなんだっていうこと。いろいろな話で、たぶん皆さん結構こんがらがっていると思うんですけれども、まずそこが一番大事なポイントかなと思いました。

有意義なお話を聴くことができて、非常に勉強になりました。ありがとうございます。

岡田玲緒奈

ありがとうございます。ばりすた先生のバランスのよいコメントによっていい感じに現世に戻ってきて終われるという感じになって、僕はすごく嬉しく思っております。

いま実は裏でニューヨーク・タイムズも Twitterスペースをやっているんですけど、なんと、こちらのリスナーがその数を上回っているという現象が起きています。皆さん長い時間聴いていただいて本当にありがとうございます。

ニューヨーク・タイムズはどうやらロング・コビットの話をしているようですね。

もう間もなく1時間になってしまいますけれども、最後はまた「こいつら、こんなことを考えとるんやな」というのが、なんとなく雰囲気がわかっていただければ良かったかなと思います。

その前の部分では比較的実践的な考え方のところをお話させていただきました。

もう金曜日ですけれども、だいぶ涼しくなってきて関東は天気も悪いので、皆さんおうちで過ごされるのかもしれませんが、くれぐれも体調など崩されませんように過ごしていただければと思います。

それでは、このあたりでおしまいにしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?