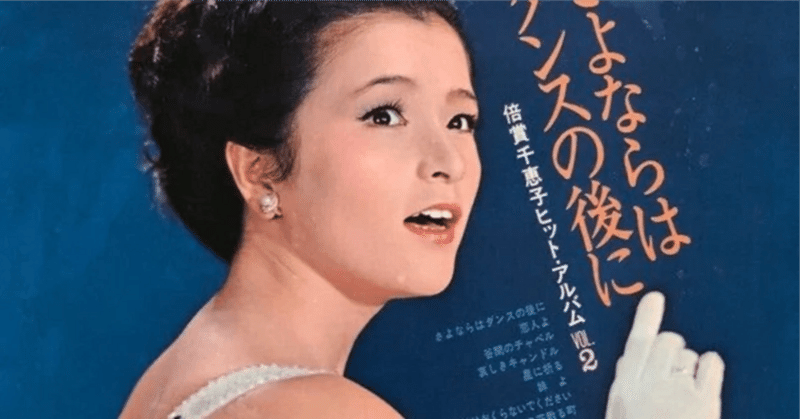

倍賞千恵子という驚異的な歌手。その歌唱の素晴らしさ

倍賞千恵子が驚異的な歌手だってご存じでした?

明るく親しみやすい『下町の太陽』感に惑わされて、寅さんの可愛くて賢い妹感に惑わされて、美人で、歌えて、踊れて、演技もできる、類い希なスター感に惑わされて、歌手としての驚異感が社会の共通認識になってないような気がするんですが、そんなことねーすか?

ま、「歌うスター」ってのは、歌手としてあんまり評価されませんよね。例えば、鶴田浩二も石原裕次郎も、独自の歌唱法で、特筆されるべき表現法を持った歌手だとわたしは思うんですが、世間の歌手としての評価はそれほど高くありません。レコード実売数とか、そーゆーことでは評価は高いんでしょうが、アーティストとしては。

というわけで、本日は、歌手・倍賞千恵子の驚異をご説明しましょう。

キネマ旬報社 - 『キネマ旬報』1962年10月上旬号, パブリック・ドメイン, リンクによる

童謡歌手としてスタート

倍賞千恵子は、まず最初に童謡歌手としてスタートします。

子供の頃から人前で歌って賞賛を浴び、小学校5年の時にNHKのど自慢の予選を通って出演して合格の鐘を鳴らし、それを見ていた児童合唱団の先生に誘われてポリドール専属の児童合唱団に入団します。オペラの藤原歌劇団に誘われたこともあるそうです。

中学に入る頃に変声期のため合唱団を退団しますが、両親は彼女に歌の才能があると見込んで英才教育を受けさせます。個人レッスンを受けたり、ジャズレッスンのために三木鶏郎のところに通って永六輔に勉強をみてもらったり、服部良一に歌を聴いてもらったりしたこともあるそうです。

中学卒業後、松竹歌劇団(SKD)に入るのですが、それも両親が童謡の先生に「将来、この子はども道を進ませればいいんでしょう?」と相談した結果だそうです。

参照『倍賞千恵子の現場』↓

この出自から、童謡や叙情歌などの色々な意味でやさしい風に聞こえる歌を歌うことも多いため、一層歌手としての驚異感が隠れちゃってる気がします。

いや、それはそれでいいんですけどね。素敵ですよ。倍賞千恵子の童謡。ただね、その歌のやさしさほど生やさしい歌手じゃないんです。

地声の良さ

倍賞千恵子の歌の何が驚異的かっていうと、まず地声がいいですよね。すごーく。なんつったら良いだろう。1千万人に一人くらいの声?というか。

地声の良さって言うのは、もう天からの贈り物でしかなくて、後からではどーしようもないことです。

倍賞千恵子には姉妹が2人いらっしゃって、お姉さんは一般の方です。このお姉さんが、三姉妹の中では一番歌が好きでありながら、そんなに歌は上手くないそうです。

そして妹が倍賞美津子です。姉の後を追ってSKDに入り、その後映画を中心に俳優として活躍します。

↓これが若き日の倍賞美津子の歌声です。ヘタじゃないですよ。そりゃ、倍賞美津子も歌って踊れるSKDのスターだったわけですから。ただ、残念ながらもう一つですね。姉に比べると。高音部はお姉さんに似てますが。

つまり、同じ父と母から生まれた女の子が3人いても、良い歌声というか、絶妙の声帯は3人みんなに伝わらないんですね。偶然の産物というか、天の贈り物です。

さらに、倍賞千恵子の歌の驚異は、その素晴らしい地声を維持していることです。

声というのは、必ず衰えます。太陽が東から昇るように、花が咲いて枯れるように、どうしようもない自然の摂理です。

具体的には、人間は加齢に伴って筋肉量が落ちていきます。声帯も筋肉ですから、声帯とそれをとりまく筋肉も加齢によって筋肉量が落ちるため、声が衰えます。特に女性は筋肉が落ちやすいので、声が変わりやすいです。

妹の倍賞美津子を例に取ると、下記の動画は1987年=41歳の時です。かなり声のキーが落ちてますよね。これは女性の加齢に伴ってよく起こる現象です。

声の衰えの維持とハウルの動く城

一方、声帯とそれをとりまく筋肉をなるべく落ちないように精進すれば、声の衰えは防げます。ま、若い頃と同じというわけにはいきませんが、「衰え」ではなく、「変化」というか、年齢に応じた良い声を獲得することができます。

という意味で、倍賞千恵子は、驚異的に声を維持してますね。

なんつったって、2003年62歳の時、宮崎駿の『ハウルの動く城』で18歳の少女の声(と90歳の老婆の声の2役)を演じたわけですから、すげーですよ。

ちなみに「18歳の少女の声と倍賞千恵子の声に違和感がある」という意見もあるみたいですが、「そんなに作りすぎないでください」という指示があったそうで、そのため抑え気味にしてるんだそうです。つまり、出そうと思えばもっと若々しい声も出せたってことでしょうね。

しかも、2001年に乳癌の手術をしているのに、2年後にあの声と歌声(主題歌)を出しているわけです。

素晴らしいですね。驚異的でしょ?

さらに、下記のCDブックの録音は、おそらく2013年~14年=72~73歳の時です。

↑これね、泣けますわ。二回泣けます。

闘ってますよ。大スター・倍賞千恵子が、歌手として、年月と、衰えと闘ってます。ひるまずに闘ってます。泣けます。

もう、昔のように高音は伸びないし、中低音も響かず、豊かな音色は出せません。しかし、それでも何が表現出来るのかを教えてくれるようなCDです。

一方、昔の倍賞千恵子の歌唱を知っていて聞けばそうなんですが、そうではない、名も知らない73歳の歌手として聴くと偉いもんですね。まだまだ可愛い声が出てます。しんみりとした、ステキな歌唱です。そこが、もう一回泣けます。

声の維持の秘密はスポーツ?

というわけで、73歳を超えても可愛らしい声を出せるってのは、やっぱし驚異的ですが、この声の秘密を知りたくて倍賞千恵子の著作を全部読んでみました。「全部」っつっても、3冊ですが。

やはりスポーツをおやりになっているようです。多くは語られてないですけどね。下町のお育ちなんで、ついでですが倍賞千恵子のお育ちはわたしの母と同じ町内(板橋の滝野川)なんで何となくわかるんですが、下町の人は自分の努力とかを進んで語らないですね。下町の人ってのは江戸っ子の流れを強く汲んでますから、かっこ良いものとかっこ悪いものが明確に区別されてまして、かっこ良いことしか話さないんです。自分の努力について語るってのは、とってもかっこ悪いですから、倍賞千恵子も語らないのでしょう。

ただ、東京新聞に連載されていたエッセイ「この道」を小冊子にまとめた『倍賞千恵子 出会いに感謝を 女優として歌手として、五十年』という本を読みますと、子供の頃からスポーツが得意で、中学の頃に水泳やバスケットボールをやり、大人になってもジョギングやスキーを続けている様子が微妙に記されています。

まったくの推測ですが、倍賞千恵子が声を維持している秘訣はスポーツなんじゃないすかね?体を動かして、声を出す、と。それで歌う筋肉を維持しているのではないでしょうか。まったくの推測ですが。

もう一つの驚異・ファルセット

さて、倍賞千恵子の歌声のもう一つの驚異は、ファルセット(裏声)が力強く、美しく、伸びる、ということです。

だけでなく、ファルセットにキャラクターがあります。そして、これが最も驚異的なんですが、地声とファルセットのつなぎ目がわからないほど自然に地声とファルセットを切り替えられます。

えー、話がややこしいので、一つずつご説明しましょう。

地声は、10人が歌えばそれぞれ別の音色が出ますが、ファルセットは違います。ファルセットにキャラクターを持たせる、つまり人と明確に違う音色を出すというのはとっても難しくて、どうしても画一的な音になってしまいます。

ファルセットにキャラクターというか、ちゃんとした音色を持たせることができれば、もうそれだけで歌手としては素晴らしいことで、例えば日本人だと若い頃の渡辺はま子、外国だとサラ・ブライトマンがキャラクターを持ったファルセットを活用してます。

で、倍賞千恵子の驚異は、ファルセットが力強く、美しく、伸びる、と同時に音色がキャラクターを持っているということです。地声の延長というか、地声の余韻を残したファルセットを最高音部で使えるという、人とは違う強みがあります。

そして、そのファルセットを地声とつなぎ目がわからないほど自然に切り替えられます。

これはスゴいです。

ファルセットというのは、地声を出す時と声帯の使い方が違います。ですから、どうしても音量や音質が変わってしまいます。したがって、多くの場合、地声からファルセットに移行する時につなぎ目みたいなものが出来、音量や音色も変化してしまい、それが歌唱としてのクオリティを下げます。

これを避けるために、ファルセットだけを使うという方法があります。ソプラノ歌手はみんなそうですが、しかしそうすると先述のキャラクターの問題が発生します。ファルセットはどうしても画一的な音色になってしまうので、表現として独自性が非常に出しづらくなります。あんまり面白みが出ないというか。クラシックはみんな同じ曲を歌っているので微妙な違いでもいいんでしょうが、現代の音楽において、声の個性は一つの勝負所です。他の演奏家、他の曲との重要な差異です。

ではどうするかというと、地声を混ぜる場合が多いです。

ファルセットはサビの一番音が高いところだけに使って、あとは地声で歌うと地声でキャラクター付けができますので、全体としてキャラクターが付いたような印象になります。

例えば、美空ひばりや都はるみのある種の歌はこの形式です。ファルセットというと真っ先に思い浮かぶ流行歌手は由紀さおりだと思いますが、彼女もそうですね。由紀さおりはファルセットで歌う箇所の方が多くて、地声で歌う箇所の方が少ない形式ですが。

倍賞千恵子も同様の形式なんですが、ファルセットの音が強く、音質が良く、切り替えも自然なので、地声と同じようにファルセットを使うことができます。そこが驚異的です。

例を挙げましょう。

下記動画は1963年=昭和38年の紅白歌合戦です。ファルセットとの切り替えが比較的よくわかります。まだお若いのと、LIVEのため、声帯の切り替えがそれほど自然ではないので、わかりやすいです。

例えば、一番のサビ→「心の痛む」の「心の」がファルセットで「痛む」が地声ですね。「その朝は」の「朝は~」のところで切り替えてます。次の「足音しみる」の「足音」がファルセットで「しみる」が地声です。次の「橋の上」はずっとファルセットで、「あぁぁ~」で地声に戻して、4つめの「あ」でファルセットに行き、「太陽に」の「たい」までがファルセットで「ように」で地声に戻し、「呼びかける」の「よ」までが地声で、「びかける」がファルセットです。

このように、ファルセットと地声を切り替えながら表現しています。

で、上記動画はまだ新人の頃でアレなので、下記動画は23年後、1986年=昭和61年・45歳の時に収録された「下町の太陽」です。倍賞千恵子の名人っぷりがよくわかります。ご自身の本によればこの曲はキーが高くてだんだん歌いづらくなったそうで、キーを下げてます。

キーが下がってるので地声とファルセットの切り替え地点が多少変わってますが、さらに自然で美しくなってますね。もう、ほとんど地声とファルセットの切り替え地点がわかりません。

また、地声が良いですね。45歳にして。素晴らしいっす。

倍賞千恵子ご自身のヒット曲は、倍賞千恵子の歌唱自体がスタンダードで比較対象が難しいので、色んな方が歌ってる叙情歌の方が名人っぷりがわかりやすいですかね。下記動画は沖縄で作られて、昭和40年代に全国で歌われるようになった「芭蕉布」です。1983年=昭和58年・42歳の収録だそうですが、ほーんと、素晴らしい。

余談 倍賞千恵子とジュリー・アンドリュースとミュージカル

ふと考えてみると、この、「地声が良くって、ファルセットが良くって、地声とファルセットを自在に操れる女性歌手」というカテゴリは、ジュリー・アンドリュースと同じですね。

By Trailer screenshot - Mary Poppins Trailer, Public Domain, Link

わたし子供の頃からジュリー・アンドリュースと倍賞千恵子の歌が大好きだったんですが、そうか、歌手として同じカテゴリの人だからか、と、この一文を記しながら知りました。

ジュリー・アンドリュースには英国のボードヴィルや米国のブロードウェイ・ミュージカルという舞台の伝統というか裾野の広い大きな産業があって、そこで十分に実力を発揮することができて、それを元手に映画に進出してフィルムとして優れた作品も残せたわけですが、倍賞千恵子にはブロードウェイ・ミュージカルにあたるものがありませんでしたね。SKDや東宝ミュージカルは、ブロードウェイ・ミュージカルよりもかなり限定的ですから。

しかし、倍賞千恵子の困ったとこは、困るこたないですが(笑)、俳優としても天才というか、日本人の大好きな湿った情感みたいなものを創り出す天才だってことですね。

昔、倍賞千恵子のコンサートを見に行ったんですが、寸劇やるんですよ。一人劇。一人劇から歌に持ってくやつ。それが、えらい上手いんですよ。しっとりとしてね、背景に北海道の風景が浮かんでくるような。

「あぁ、この人は天才なんだ」

って強く感じました。ですから、俳優としてもキャリアの頂点を何度も作れたため、歌手としての力量よりも、俳優として広く知られているのだと思います。

そこは、歌手としての倍賞千恵子の悲劇でしょう。

倍賞千恵子にとってのブロードウェイがあれば、倍賞千恵子にとっての『サウンド・オブ・ミュージック』があれば、エンターテナーとして本来のポテンシャルを楽しむことができたのに、なんて考えると、なんか残念な気もします。松竹が、倍賞千恵子主演でちゃんとしたミュージカル作ってくれてたらなぁ、と。

ただ、ま、余談ですが、日本にミュージカルの伝統がないわけではなくて、古くは浅草オペラとか藤原歌劇団が人気を博し、ミュージカル映画も色々作られました。

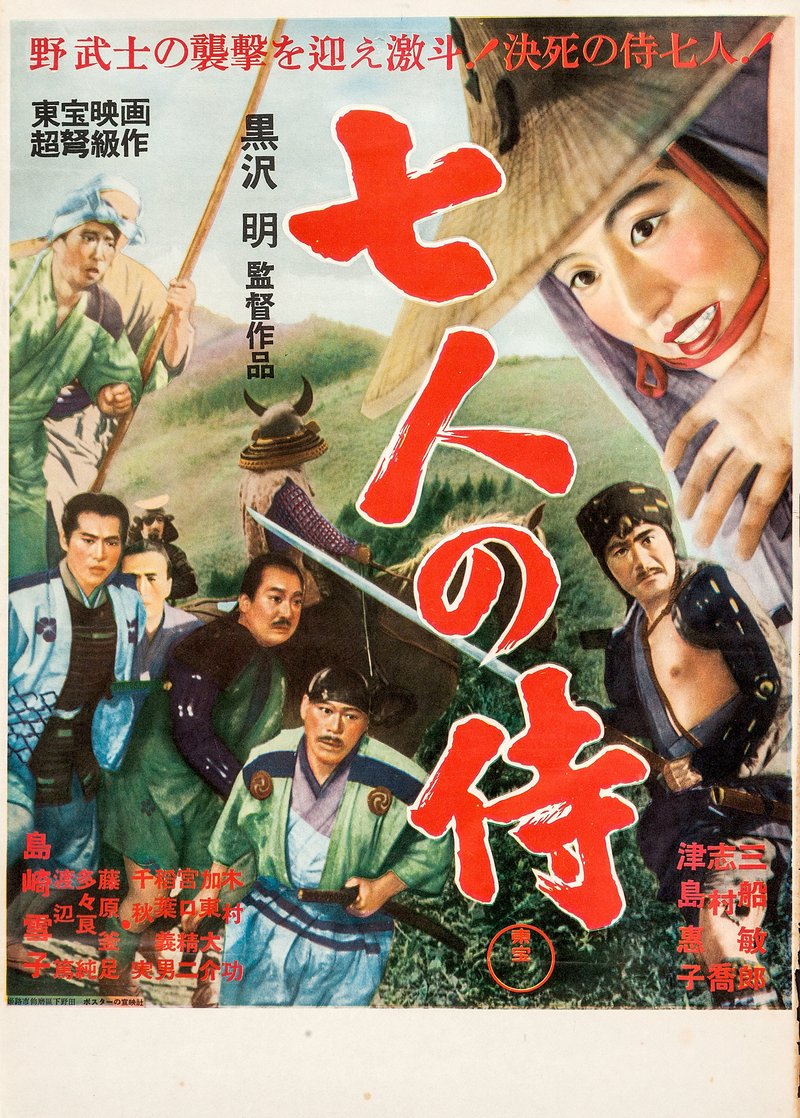

黒澤明の映画で活躍した志村喬いますね。この人↓『七人の侍』の島田勘兵衛。

Por Copyright © 1954 by en:Toho Studios. - movieposterdb.com, Domínio público, Hiperligação

名優ですね。『男はつらいよ』では、さくらさんのダンナひろしの気難しい親父さん役。

この方、戦前に日活で『鴛鴦歌合戦』っていうミュージカルっていうか、オペレッタ映画に出て歌声を披露してるんですね。共演した歌手のディック・ミネに激賞されて、真剣に歌手デビューを薦められたっていう(笑)

というふうに日本にミュージカルの伝統がないわけではないんですが、広がらないですね。受け入れられない、というか。

一方、ブロードウェイ・ミュージカルというのはアメリカのアイデンティティと言えるそうです。世界的指揮者として活躍し、『ウェストサイド物語』の作曲家としても高名なレナード・バーンスタインによれば。

バーンスタイン自身が米国生まれの米国人として初めての世界的指揮者なわけですが、米国というのは欧州からの移民が作った新天地で伝統がないので、建国以来アメリカらしい音楽、自分たちの音楽を探していた、と。

それが1800年代から民衆に楽しまれていたオペレッタというか、ミュージカルとリンクし、オペラやレビューやジャズを取り入れつつ、様々な土俗化の努力を経て着実に進化し、洗練され、オリジナルの文化というか、芸術運動というか、そーゆーものに育っていった、と。

そう考えると倍賞千恵子の不幸と言うより、ジュリー・アンドリュースが幸運だったんでしょうね。

余談でした。

というわけで、倍賞千恵子の歌手としての素晴らしさを記しました。それでは、また。