【日々是良書】No.2 田内学『きみのお金は誰のため』

祝・2回目!!

まえに投稿したのは、12月の終わりだったかな~

大学の試験やら課題やらが色々あったりなかったりで… 本当は、結構暇だったかも。春休みは、ゆったりできてうれしいな。本読んでゴロゴロして、年中夏休みみたいな感覚になりますね。このまま、一生大学生でもいいかも! お金があればだけど、、、

そんなお金にまつわる書籍を読んでみました^_^

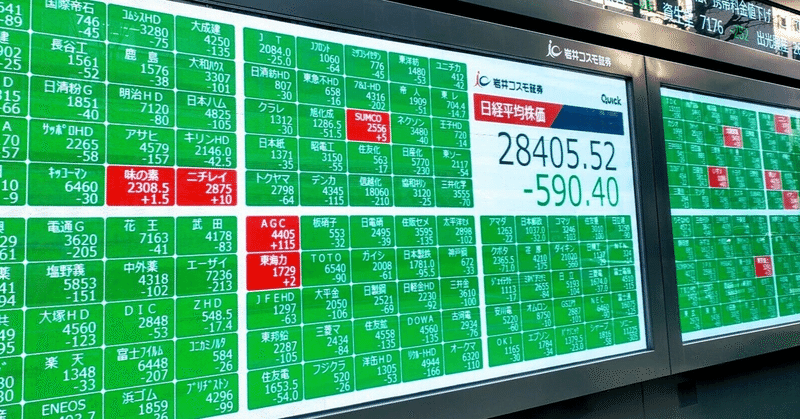

今年に入って巷では、新NISAが話題で、株価も右肩上がりで浮足立っていますね。そんな1人になりたいよ~

本書『きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』は、僕の

こんな世俗的で甘っちょろい考えを吹き飛ばしてくれます

著者の主張が、物語を通じて伝えられるのですが、読んで20ページもしないうちにこんな記述が

一、お金自体には価値がない

二、お金で解決できる問題はない

三、みんなでお金をためても意味はない

読んだ瞬間は、よくある偽善のたぐいだと思いましたが、読み進めてみると納得ですよ。最後まで読んでみてください。

よくよく考えてみれば、1つ目なんかはわかりやすいかもしれないですね。映画タイタニックで、ローズの婚約者が救命ボートに乗るためにお金で船員を買収しようとして、札束を投げつけられていましたね。

大事なのはお金のむこうに働く人々がいること

本書で繰り返し語られていることは、お金は人々のやり取りを円滑にするだけで、誰かが何かを作らなければ、いくらお金があっても手に入らないということ

ついつい、忘れそうになりますね。経済学者のミルトン・フリードマンも、講演会で鉛筆をとりだして「この会場で鉛筆を一人で作れる人は誰もいない」との旨の発言をしたとのこと。

そういえば、大学の教養の授業で教授がGDPの話をしたときに、1年間で生産されたものをお金ではなく

大根1億本、ニンジン2億本、車100万台、、、、

という風に表現したいって言っていたような

要するに、日本全体の生産力、ものをどれだけ作れるか、を表現したかったてことなんですね。

まとめ

自分のお金の理解、ひいては社会に対する理解の浅はかさを学ぶことができました。

人はだれしもお金が介在しているといないとにかかわらず、誰かのために何かを作り、誰かの作ったものを誰かから受け取って使っているんですね。

お金は重要だし、生きていくために必要だけど、必要以上にその虚像に惑わされずに人と関われるといいですね。そんなステキな大人になれたらいいな

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?