ブルーカーボンのおさらい(2)

皆さんの関心が高まってきたことを受けて、改めてブルーカーボンについて、簡単なおさらいをしています。1回目はこちらです。

2回目は、ブルーカーボンを取り巻く情勢についてご案内します。

まずは、22年11月にエジプトのシャルム・アル・シェイクで開催されたCOP27の決定文書「Sharm el-Sheikh Implementation Plan」に、海域の保護に関する文章が盛りこまれたことが、エポックメイキングでした。

今年実施された、COP28におけるGSTの決定文書「Outcome of the first global stocktake. Draft decision -/CMA.5. Proposal by the President」はどうかとみてみると、序文、削減、緩和及びガイダンスに登場しており、海域における吸収の重要性は、十分に共有されていると言えるでしょう。

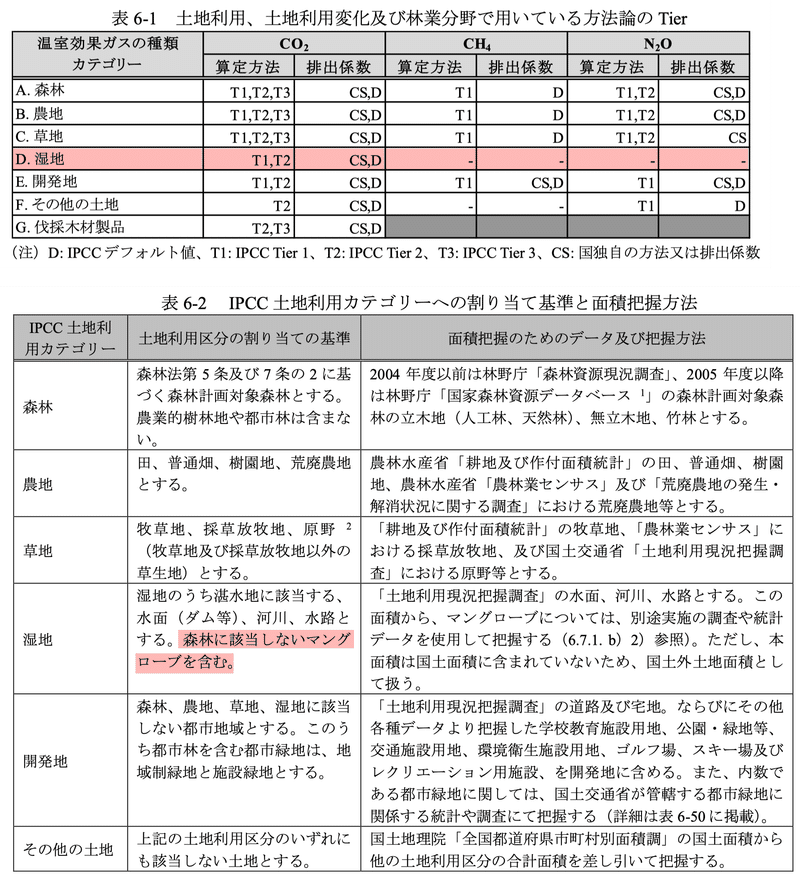

個人的には、今年23年4月に公表された、「日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2023年」には、マングローブからの排出・吸収量が盛りこまれたことに、着目してほしいです。

2024年報告書からは、海藻・海草についても報告される予定となっています。

同条約締約国は国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第4条及び第12条に基づき、自国の温室効果ガスの排出及び吸収の目録(インベントリ)を条約事務局に提出する責務を有しています。

この条項に従い、UNFCCCインベントリ報告ガイドラインに則り、日本国のインベントリとして報告するものが「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」です。

この報告書で報告する排出量が、日本国の排出量であり、NDC(Natinally Determined Contribution:国別削減目標)の基礎となるデータであることに鑑みると、海域における吸収量(ブルーカーボン)がNDCとして活用できる道筋がついたということなのです。

先述したように、COP27に引き続きCOP28でもその活用の推進が示されたこともあり、12月9日に環境省が発表した「世界全体でパリ協定の目標に取り組むための日本政府の投資促進支援パッケージ」において、1.5℃目標とのギャップを改善する選択として、ブルーカーボンに言及しています。

ということで、昨年にも増して、ブルーカーボンには追い風が吹いていることを実感して頂けましたでしょうか。

次回は、ブルーカーボンの登録・認証スキームである「Jブルークレジット」についてご案内していきたいと思います。引き続き、お付き合い下さいマセ。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。