FLAGセクターのSHK制度での立ち位置

9月7日に開催された、第7回SHK制度算定方法検討会の内容について、ご案内しております。「調整後排出係数」及び「CCS&CCU」については説明しましたので、最後に「二酸化炭素除去(CDR:Carbon Dioxide Removal)」について、簡単にご紹介したいと思います。

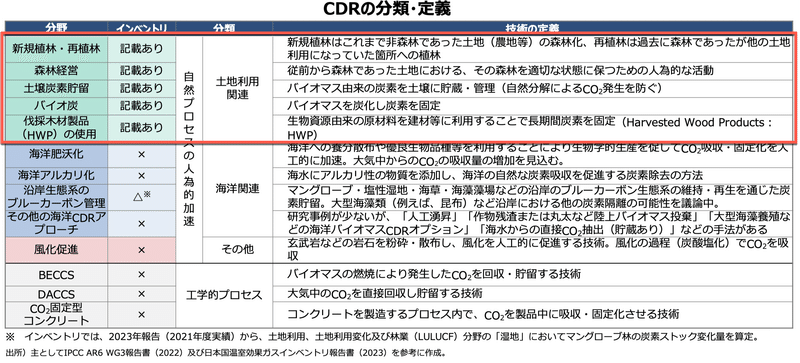

CCUSは、工学的にCO2を回収・貯留・使用する技術でしたが、今回ご案内する「CDR」は、大気から人為的活動によりCO2を除去し、地質・陸上・海洋あるいは製品に持続的に貯留する活動のことです。

このように、CCUS以外にも、森林吸収(グリーンカーボン)や海域吸収(ブルーカーボン)も含む、広い概念です。

さて、検討会での議論のポイントは「カーボンニュートラル実現に向けて、CDRの活用を戦略に盛りこんでいる中、SHK制度においても、排出量のみならず、吸収・除去量の扱いについて検討する必要があるのではないか」という点。

IPCC AR6 WG3報告書でも「CDRの導入は避けられない」とされており、これを後ろ盾に業界が一団となってCDR技術開発に邁進していることに鑑みると、的を射ているとは思います。

事業者にしてみれば、開発に当たって追加的に排出している量について、何らかの手当て、考慮してくれるのであればウェルカム。削減貢献量を政府がPRしてくれるようなものでしょうか。

現状では、義務報告とは別に、「温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス算定排出量以外の温室効果ガスの排出量並びに吸収量等に関する情報」に「自らの温室効果ガス吸収等の取組及び吸収量等に関する情報」欄が追加されており、任意で報告できるのみです。

ただ、温対法は京都議定書を批准するために国内法として整備されたものであり、それを根拠法とするSHK制度は、事業活動に伴うGHG排出量を把握する念頭に置いた制度。だからこそ、排出係数一覧には「対象となる排出活動」しか特定されていないのです。一覧に無い活動は、報告不要なのです。

「吸収・除去量の扱いについて検討する」ということは、結局は吸収量を報告することになるのでしょうが、であれば、SHK制度そのもの、あるいは温対法の法目的に立ち戻っての議論をすべきではと思ったりします。

なお、検討する対象は、LULUCF(Land Use, Land Use Change and Forestry)のみとするようです。(上記赤枠で囲んだ部分)国別インベントリ報告書で報告している内容に限るということです。

閑話休題、FLAGセクター(Forestry, Land and Agriculture)の排出量が世界のGHG排出量の22%を占めていることは事実。SBTiがSDAを22年9月にリリースし、GHGプロトコルも「Land Sector and Removal Guidance 」を来年24年半ばにリリース予定としているのも、FLAGの重要性を認識しているため。

とはいえ、果たして吸収量の算定・報告は可能でしょうか?

現在、FLAG目標設定のお手伝いをしているところですが、大手企業であっても、一筋縄どころではありません。サプライチェーンは海外まで拡がっていますし、そもそもデータを取得していた事業者なんて、どれだけいるのでしょうか?

また、FLAGセクターは、農業・林業が含まれますが、SHK制度に基づいて報告義務があるのは、省エネ法の特定事業者、あるいは温対法の特定排出者ですので、一般的な農業林業従事者は対象外でしょう。

侃々諤々議論した結果、結局「効果無し」となってしまうのでは?

今後は、下記論点について検討が行われるそうです。

・法令/制度上の吸収報告の位置づけ、効果

・適切な報告ルール(吸収報告は任意かどうか、排出になった場合どうするか)

・報告すべき事業者の範囲、算定する森林の境界(バウンダリー)

・HWP(伐採木材製品)に係る炭素貯蔵の扱い

・森林吸収量の算定方法(国家インベントリ、GHGP、J-クレジット等との整合)

とにかく、ただでさえ負担が増大している担当者に、更なる負荷を与えることの無いよう、現場を知っている人間の声を十二分に取り入れながら進めてほしいです。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。