Jブルークレジットのスゝメ(1)

何度もご案内してきたブルーカーボンですが、お陰様でご関心を持って頂ける方もボチボチと現れ始め、技術的な内容を尋ねられる機会も出始めました。

ですので、ざっくりとその流れをご紹介したいと思います。

「興味がある」→「やってみる」のインセンティブになれば幸いです。

今回は、令和2年度から試行事業として実施されている、「Jブルークレジット」を創生することを前提に、説明していきます。

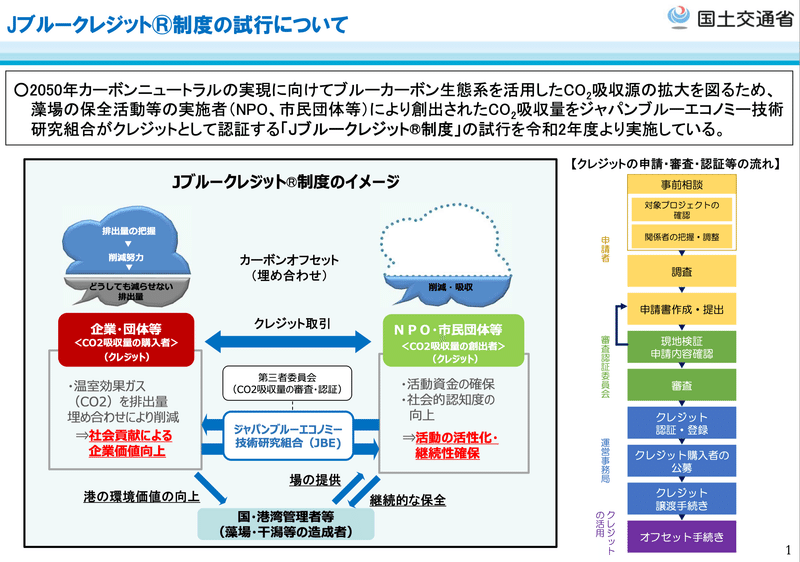

「Jブルークレジット®」制度は、パリ協定の発効に伴い、いわゆるブルーカーボン生態系のCO2吸収源としての役割その他の沿岸域・海洋における気候変動緩和と気候変動適応へ向けた取組みを加速すべく、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が新たなカーボンクレジットとして創設したものです。

初年度となる令和2年度はわずか1件だけでしたが、令和3年度は3件増えて4件。

令和4年度は、令和3年度に増えた3件に加えて、さらに18件が登録されました。この21件によって、3,733.1[t-CO2]の「Jブルークレジット®」が認証・発行されました。

また、このうちの8 プロジェクト(公募対象数量 184.0 [t-CO2])について、JBE において「令和4年度(2022 年度)Jブルークレジット購入申込者公募」を実施し、重複を含む延べ 121 の 事業者(企業・法人)に対し、「Jブルークレジット®」が譲渡されました。

なお、「公募」というのは、JBEが購入を希望する事業者へ公平に行き渡るように行っているもので、購入を希望するプロジェクトに申し込む形態をとります。その後、認証量を購入希望者数で割ったトン数をそれぞれ販売することになります。

とすると、3,733.1トンも認証されているのに184トンしか公募にかけられていないのが不思議ですよね。

そうです、残りの3,000トン以上は、プロジェクト実施者が相対で販売しているのです。それは、プロジェクトに参加した企業に対してかもしれませんし、別途のコネクションがあって販売されたものかもしれません。つまり、流通しないクレジットがこれだけの量あるということです。

ブルーは発展途上であり、モニタリング方法などが確立されていないので、どうしても技術的にハードルが高く、グリーン(森林吸収)や省エネ系のクレジットよりもコストがかかってしまいます。

ですので、プロジェクト実施者として企業が関わり、ヒト・モノ・カネそして技術を出していることも多いですので、当然とも言えます。さらに、そのような活動に参画していることが、企業の環境配慮姿勢のPR、環境ブランディングにもつながっています。

このように、ブルーカーボンは、引く手数多、これから立ち上がるスキームです。

地域も環境も喜びますし、企業にも「目に見えるベネフィット」が得られます。

だからこそ、ご案内してきたのです。

どうでしょう。チャレンジしたくなりましたでしょうか?

次回からは、MRVを具体的にご案内していきたいと思います。

お楽しみに。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。