Jブルークレジットのスゝメ(9)

Jブルークレジットの申請説明シリーズ9回目。

前回から、吸収係数の説明をしております。

8回目では、「単位ロープ当たりの湿重量」のお話までで終わっていましたので、今回は、「ブルーカーボン残存率」に入ってきます。

「ブルーカーボン残存率」は「式2−1」「式2−2」において登場する要素で、藻場や養殖プロジェクトにおいて、現地調査を実施する場合に用います。

さて、「ブルーカーボン残存率」はそのものズバリが文献値として存在するのではありません。「式2」を採用する場合のCO2吸収量は以下のように表せますが、(1ー含水率)以降の、「P/B比」「炭素含有率」「現存率」「生態系全体への変換係数」という文献値からなるものの総称です。

ちなみに、CO2吸収量は単位面積当たりの「乾燥重量」が必要なのですが、計量できるのは「湿重量」ですので、(1-含水率)で割り戻している形です。

それぞれを簡単に説明しましょう。

藻場全体としては生長しながらも、個体としては脱落部分が大きく、現存量(B)の何倍も生産量(P)があることが一般的です。ですので、この点を考慮し、総重量を補正するためにもちいるのが「P/B比」です。

また、植物は炭素だけでできているわけでは無いですよね。酸素も水素も含まれています。ですので、それぞれの種毎に「炭素含有率」がある訳です。例えば、「三陸沿岸の藻場における炭素吸収量把握の試み(東北水研ニュース)」には、以下のようなデータが掲載されていました。

これを見ると、ブルーカーボンで取り扱うような海藻・海草では、35%前後といったレンジのようですね。

「44/12」はCO2の算定を行っている方、温対法の報告を担当されている方にはおなじみの、Cの重量をCO2の重量に換算する係数です。

2回目で、「ブルーカーボンは海底の土壌や水中に貯留される」とご案内しましたが、さらに詳しく言うと、「藻場生態系が吸収した炭素のうち、藻体として藻場内や深海に堆積する炭素と海中に貯留される難分解性有機炭素」のことを言います。

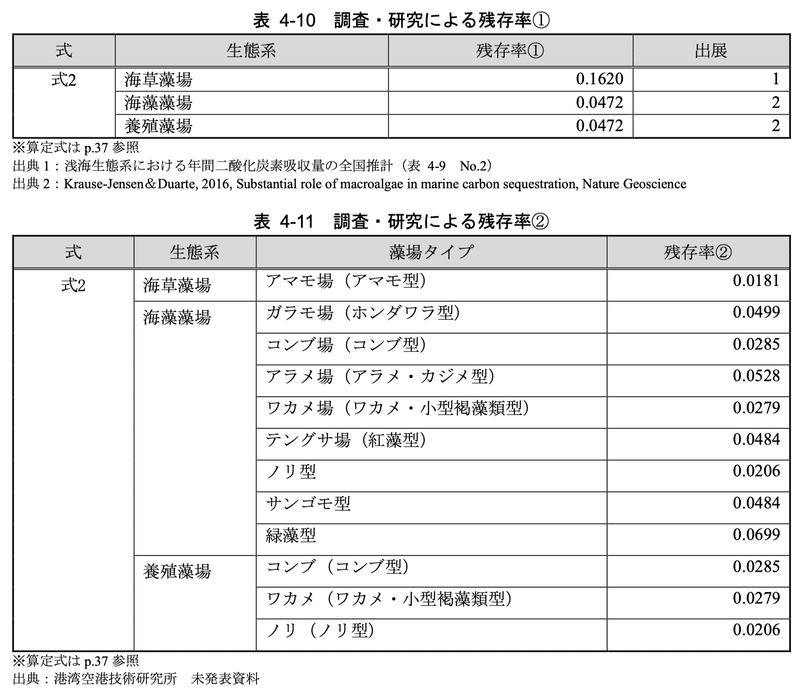

ここにおいて、残存率①は「1年間で生産される藻体に対する藻場内や藻場外に堆積する炭素の割合」で、残存率②は「1年間で海中に貯留される難分解性溶存有機炭素の割合」となります。

認証申請の手引には、以下のデータが掲載されています。

「生態系全体への変換係数」は、生態系全体の純一次生産速度を見積もるために用いています。「純一次生産速度」とは、一定期間内(通常1年間)における、植物の光合成による炭素吸収量から呼吸による炭素放出量を差し引いたもの。大気中の二酸化炭素を有機物として固定化する速度のこと。

つまり、最終的な実質の炭素固定量を見積もっていると言えます。

さて、養殖施設では、「単位面積当たり/単位ロープ長当たりの湿重量」を求める際に、藻場の場合と異なり、「水揚量」と「残置面積」が式に入っています。

これは、藻場生態系では収穫がありませんが、養殖では毎年収穫されますので、残置された面積に収穫分を加える補正が必要なため。基本は同じです。

以上、算定方法をご案内してきましたが、いかがだったでしょうか。

このように文章にしてしまえば簡単ですが、実際は、文献調査や事前調査・計画、現地調査などなど、時間と費用と労力は計り知れません。

ですので、個人的に全面協力しつつ、意欲のある企業の皆様にも是非とも参画して頂きたいと思っています。

他方、「自分たちだけではできそうに無いから」と躊躇していた、自治体、漁業組合、事業者の皆様には、是非ともお声かけ頂ければと思っています。

世界的には、ブルーカーボンと言えば「マングローブ」一色。

ですが、マングローブは低緯度でしか実施できません。

藻場や養殖は、高緯度地域でも実施できます。

今年度は、北海道のプロジェクトが多数見込まれています。

普遍的に実施できるのが、藻場・養殖プロジェクトのブルーカーボン。

日本発のブルーカーボン方法論として、世界に発信していきたいです。

さて、算定の説明は以上ですが、次回、申請書の作成方法についてご案内して、最終回にしたいと思っています。最後まで、お付き合いの程を〜

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。