カーボンプライシングとGX戦略(2)

「カーボンプライシング」と「GX戦略」を「脱炭素」というキーワードを絡めて、どのように活かしていくかを探るシリーズ、2回目です。

1回目は、こちら。

まずは、耳にタコかもしれませんが、定義のお話を。

「Emission Allowance」という「権利」を「取引(Trading)」するものなので、個人的には「排出量取引」ではなく「排出権取引」であるべきというスタンスですが、政府がこのように表現するので合わせておきます。ちなみに、「排出枠取引」と言っているメディアもありましたね。

クレジットについては、現在では、国際的には削減/回避(avoidance)系は需要が消失しています。というのも、「排出している(carbon positive)」ことに変わりは無く、それでなくとも「ウォッシュ」が問題に上がる中、火中の栗を拾うプロバイダーはいないでしょう。

他方、2050年Net-Zero達成のルールは明確にされてはいないものの、「中和」に使用できるクレジットは吸収/除去(removal)系であることは既定路線なので、こちらの需要は盛り上がっているところ。

クレジットの品質を定めたICVCMのCCPはリリースされましたから、開示の方法のルールであるVCMIのCoPの航海が待たれますね。

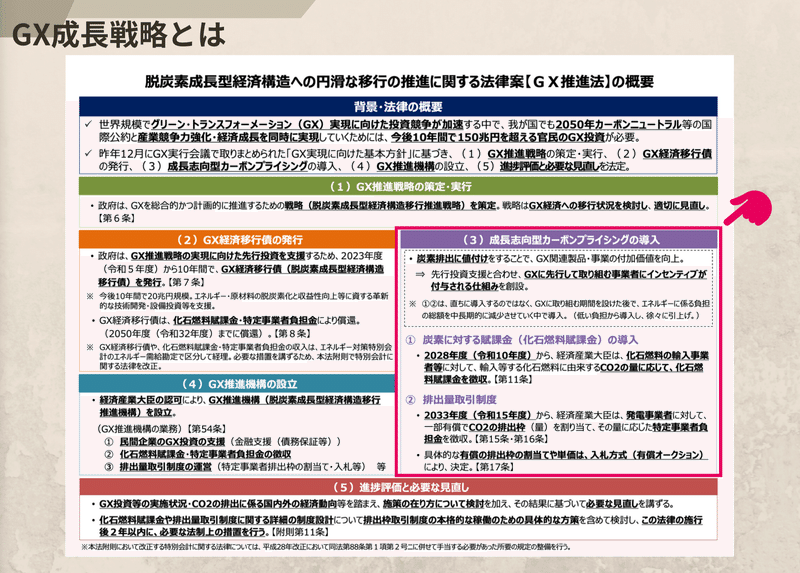

続いては、GX戦略について。

報道を見ていると「20兆円」とか「150兆円」とか金額が先走っていますが、「カーボンプライシング」収益の前借りですから、まずは、ここをしっかりと回すシステムが重要です。「GX推進機構」はその任に堪えるのでしょうか。

加えて、国の施策は、「大きく始めて大ゴケする」のがお家芸。

「戦略はGX経済への移行状況を検討し、適切に見直す(6条)」が守られるのか甚だ疑問ではあります。

とはいえ、「成長志向型カーボンプライシング」には期待はします。

昨年GXリーグに参加していた自分としては、やはりGX-ETSが無難に離陸して欲しいと願わざるを得ません。(個人事業主ですので、今年4月からの本格稼働に際し、泣く泣く、離脱しましたが)

EUのCBAMや、米国のCCA/IRAとの関係がどうなるかは見守るしかありませんが、ボランタリーでありながらも、ルールは自分たちで決めようという、参画企業の特に若い方たちの熱意はヒシヒシと感じていました。(もう自分は若くないことも実感しましたが)

コロナが猛威を振るっていた頃、各国は戒厳令を敷いて国民の行動を制限していたところ、「緊急事態宣言」という何の法の裏付けも無い施策のみで、国民が一致団結、行動変容につながったのは、日本だからこそなし得たといえるでしょう。

この気質を、GX-ETSでも遺憾なく発揮して欲しい。

さて、ロードマップを俯瞰してみると、GX-ETSの第2フェーズが終了し、その結果に応じて「排出量取引」を行うことができます。(もちろん、参加企業が全て目標達成できれば必要有りません)

そして、2033年頃を目処に、発電部門への、排出枠有償オークションが始まります。

GX-ETSでは、各社に対して目標量の「排出枠」は無償で割り当てられることになっており、だからこそ、それが達成できなければ「排出量取引」を行って埋め合わせなければならない訳です。

これが「有償」となるのです。

つまり、CO2を排出する分を「有償」で購入しなければならず、強力な削減インセンティブが働きます。(逆に、政府は、収益を上げることができ、これが、GX経済移行債の償還原資となります)

段階的とはいえ、導入とその期日は決定ですので、発電事業者は、それを見越したビジネス戦略をとっていくことになるでしょう。

また、炭素に対する賦課金は輸入段階で輸入事業者から徴収するもの。

こちらの方が、価格への転嫁を通して、消費者の生活に影響を及ぼしてくるでしょうね。

ということで、「カーボンプライシング」と「GX戦略」の説明が一通り終わったところで、ようやく、次回から「私達の戦略」について考えていきたいと思います。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。