SHK制度 「排出係数」にご用心

皆さん馴染み深い「排出係数」

GHG排出量算定において、スコープ3については、無償で利用できる環境省のDBか、IDEAのような有償のDBか、はたまた、自社あるいは業界団体で独自に算出した係数か、などなど悩みは尽きませんよね。

さらに、粒度を上げようと思うと、サプライヤーから一次データを取得したいところ、第三者検証を受審しようとすると、エビデンスの確からしさの確認の容易さから、敢えて、汎用DBを採用せざるを得なかったり。

検証の場面でも悩ましいところではあり、お互いの落とし所を探るような形にならざるを得ません。実際、両者で算定した結果を用意している事業者もいらっしゃいます。

他方、スコープ1・2(「スコープ」はGHGプロトコル上の呼称なので、直接排出・間接排出の方が正しいですが)については、SHK制度の係数一択で簡単〜という向きもあるかと思います。

ですが、落とし穴がありました。

電力使用による間接排出算定における、排出係数の問題です。

GHGプロトコルとSHK制度で、使用できるクレジットに相違があることに基づく問題。具体的に言うと、「J-クレジット」はNGということに起因する問題です。

まぁ、Jクレは国内でのみ通用する(流通できる)クレジットで、「円」みたいなものですから、当然ではあります。これは日本に限らず、他国でも、自国のクレジットに限って使用可としているETS、税制が一般的です。

とはいえ、排出量の算定及び開示が一般的になる中、開示先・報告先によって、異なる算定方法を使用するというのは、サスティナビリティ情報開示における「相互報告可能性(Interoperability)」の高まりを考慮すると、時代に逆行しています。

なので、2022年から始まる「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において、日本でも、SHK制度と、GHGプロトコル及びISOとの相違等、算定の在り方に対する検討は進められてきていました。

中間取りまとめを含め、計9回の会合を経て、オーソライズされ、スケジュールも公開されましたので、結論をかいつまんでご案内しましょう。

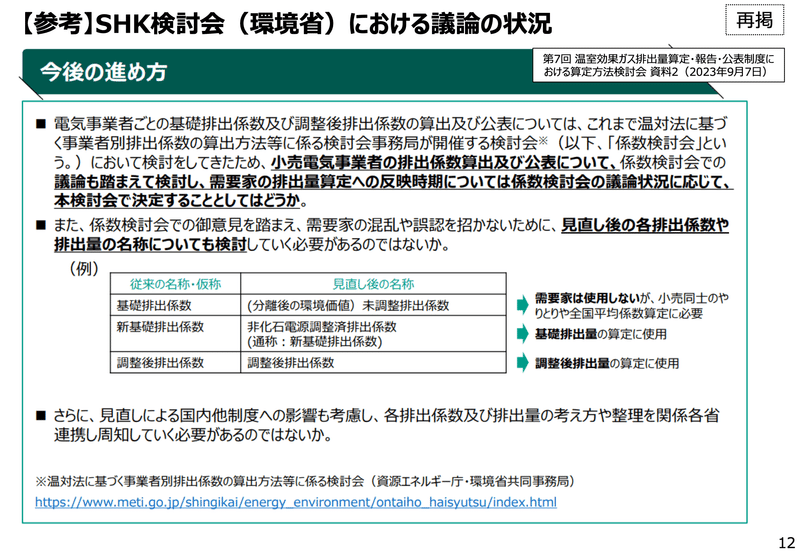

まずは、SHK制度で使用されていた「基礎排出係数」と「調整後排出係数」についてです。簡単に言うと、クレジットや証書に基づく調整を行っていない係数と行っている係数です。

毎年、環境省からその年度の報告に使用する係数は公表されており、このように、2種類の係数が掲載されています。

実務を担当されている方はよくご存知かと思いますが、報告は「基礎排出量」と「調整後排出量」を行う必要があり、前者に使用するのが「基礎排出係数」であり、後者に使用するのが「調整後排出係数」です。

問題点は、冒頭に述べたものと併せて主に2つ

1.基礎排出係数には「抜け殻電気」も「環境価値」を有することになる

2.SHK制度と国際的に採用されている算定方法(GHGプロトコルなど)との齟齬が生じている

1.について説明しましょう。

そもそも、検討会における共通言語「抜け殻電気」が意味不明ですね。

⾮化⽯価値取引制度において、2020年4⽉からは、⾮化⽯電源由来の全ての電気について、電気そのものとその電気が有する環境価値が分離され、環境価値は証書化されることとなったことに起因します。

環境価値は、「非化石証書」として、JEPXが年4回実施する「非化石価値取引」において取引されます。開催の都度、noteでご案内しておりますので、詳しくはこちらを参照下さい。

ですので、小売電気事業者が相対取引や卸電力取引市場(JEPX)で調達した電力には「環境価値」は含まれていません。(kWhだけの価値)これが「抜け殻電気」です。

ただ、基礎排出係数は「調整を行っていない」ので「抜け殻電気」であっても、「環境価値を有している」とされてしまうのです。

基礎排出係数は、小売電気事業者毎に一つづつです。

供給した電力全てを合算、その際に排出したCO2量を除したものですから。

その中に「抜け殻電気」が入っていても、ゼロカウントとなっています。

その小売電気事業者から電力を調達している事業者は、再エネメニューなどを契約していなくても(環境価値に対する対価を支払っていなくても)、「基礎排出量」では「環境価値」を享受できる状態となっており、逆も逆です。

個人的には、「基礎排出量の報告は不要では」と思っていたので、そもそも「調整後排出量」の報告だけにしてしまえばいいのにと思うのですが(汗)

2.については、皆さんも納得できるところだと思います。

具体的に、どのような「齟齬」があったのかについては、検討会の資料によくまとめられています。

冒頭でお話ししたように、再エネクレジット以外のクレジットの取扱いが違うということです。なので、それに併せた新しい排出係数を設け、「基礎排出量」の報告に使用しようというのが、検討会の結論です。

名称は、このようになりそうです。

公表される電気事業者別排出係数における、掲載の仕方がどうなるか分かりませんが、混乱の無いように配慮してもらいたいですね。

気になるスケジュールはこちら。

今年の9月に改正法公布、25年度から実施だそうです。

24年度内に新しい排出係数が公表されるようなので、事業者としては、いつもより公表が遅くなることを承知し、算定においては、使用する係数を再確認することに留意しておきましょう。

ということで、新しく設定される、電気事業者別の排出係数についてお届けしましたが、いかがだったでしょうか。

分かりにくいことこの上ありませんので、疑問・質問等ありましたら、こちらのフォームでお知らせ下さい。

よろしくお願いします。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。