Jブルークレジットのスゝメ(7)

Jブルークレジットの申請説明シリーズ7回目。

前回から、算定方法に入っています。

ブルーカーボンでは、活動量として、面積あるいは養殖ロープの長さを現地調査等により把握することが、算定の第一歩であるというところまで説明しました。

今回は、吸収係数の説明を行って行きたいと思います。

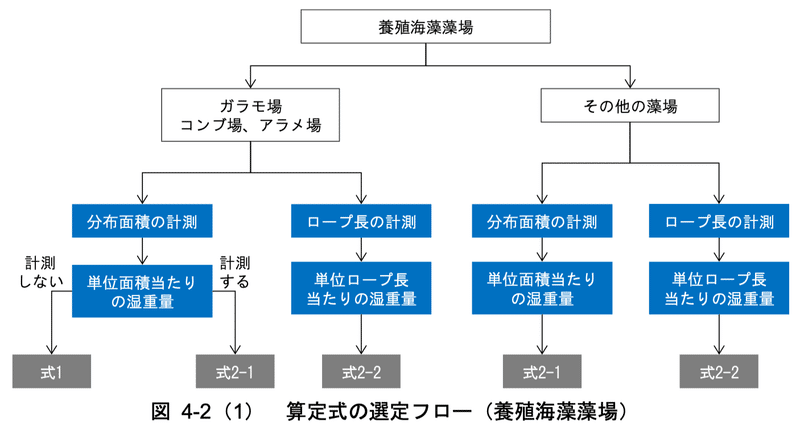

吸収係数をどのようにして把握するかにより、3種類に分類されます。こちらのフローを辿って、適切な算定式を選択しましょう。

最初は、養殖海藻藻場以外の場合です。

マングローブや干潟については、面積以外のデータを一事業者が調査することは現実的ではなく、文献値を利用する方法である「式1」を手引では案内しています。

海藻・海草藻場でも、「アマモ場」「ガラモ場」「コンブ場」「アラメ場」で、単位面積当たりの湿重量を計測しない(できない)場合は、同様に、「式1」を選択せざるを得ません。

GHG算定の経験がある場合は、ガッテンしてもらえるかと思いますが、物量ベースよりも金額ベースの方が算定は容易である一方、確からしさは低くなります。

同様に、ブルーカーボンの算定でも、容易さと確からしさはトレードオフの関係になります。

ですので、幅広く文献調査して、極力プロジェクトを実施している地域に類似した対象生態系の構成種の研究・データに基づく吸収係数を採用していきたいです。

次に、養殖海藻藻場の場合ですが、こちらは、ロープ養殖の場合があるため、「式2−2」が追加となっています。それ以外は、養殖海藻藻場以外の場合と同様です。

ここからは、式1について見ていきましょう。

具体的な算定式は、このようになります。

詳細は、Jブルークレジット®認証申請の手引きを参照してください。

単位面積当たりの吸収量の文献値は、認証申請の手引に記載があります。

出典はこちらです。

日本は、国土が北から南まで2000km、亜熱帯から亜寒帯まで広がっているのに、現在実務として利用できるデータは「日本全国平均」しかないところに、その「確からしさ」が見てとれますよね。

認証申請の手引では、文献値を使用する場合と、現地調査による計測値を使用した場合とで、算定結果の比較をしています。

式2を使う場合でも、文献値を利用しますので算定結果に幅が出ていますが、このように、式1及び式2において、解離が発生してしまうのは否めないのですね。

ただ、だからと言って、文献値を否定しているわけではありません。

というのも、現地調査は、はっきり言って費用をかければ、いくらでも(とは言いすぎかとは思いますが)確からしさを上げることが出来ます。

潜水調査よりも、水中ドローンの方が効率的で正確かもしれません。

使用する測定器や装置も、ピンキリです。

技術を持った調査会社へ依頼すれば、遙かに精度も高いでしょう。

しかしながら、プロジェクトを実施している方々は、漁業組合だったり養殖事業者だったり、あるいは、地域住民の形、自治体だったりと様々ですが、いずれも、資金力に乏しい場合がほとんどです。マンパワーも足りません。

だからこそ、その活動を継続するために、Jブルークレジットに取り組むのです。

これがまさに、クレジットの重要な原則「追加性(Additionality)」です。

なので、個人的には、コストと確からしさ両面を見ながら、参画されている方々、事業規模にあった、モニタリング方法を選定し、皆さんがご自身で活動できるような支援をして行きたい、併走していきたいと考えています。

ということで、なかなか先に進みませんが、今回は、「式1」について、そもそも論に言及しながら、お話ししました。

次回は、「式2」の説明に入っていきたいと思います。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。