省エネ法のエネルギー定義の見直し

「エネルギー使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」が今年22年5月に改正され、来年23年4月1日より、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」と名称を変更されて施行されます。

その中で、温算定報告公表制度(SHK制度)に一番大きな影響を与える変更点は、「エネルギーの定義の見直し」です。

この理由については、省エネ法の生い立ちを知る必要があります。

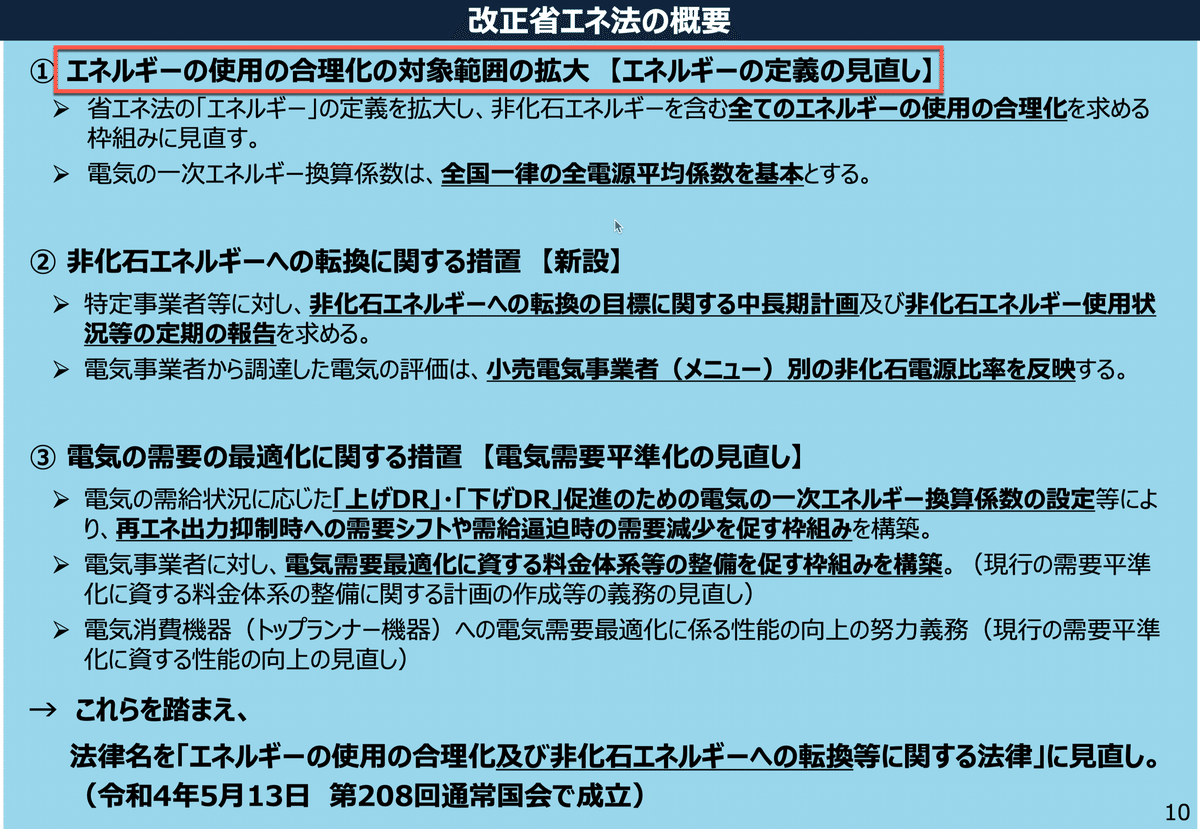

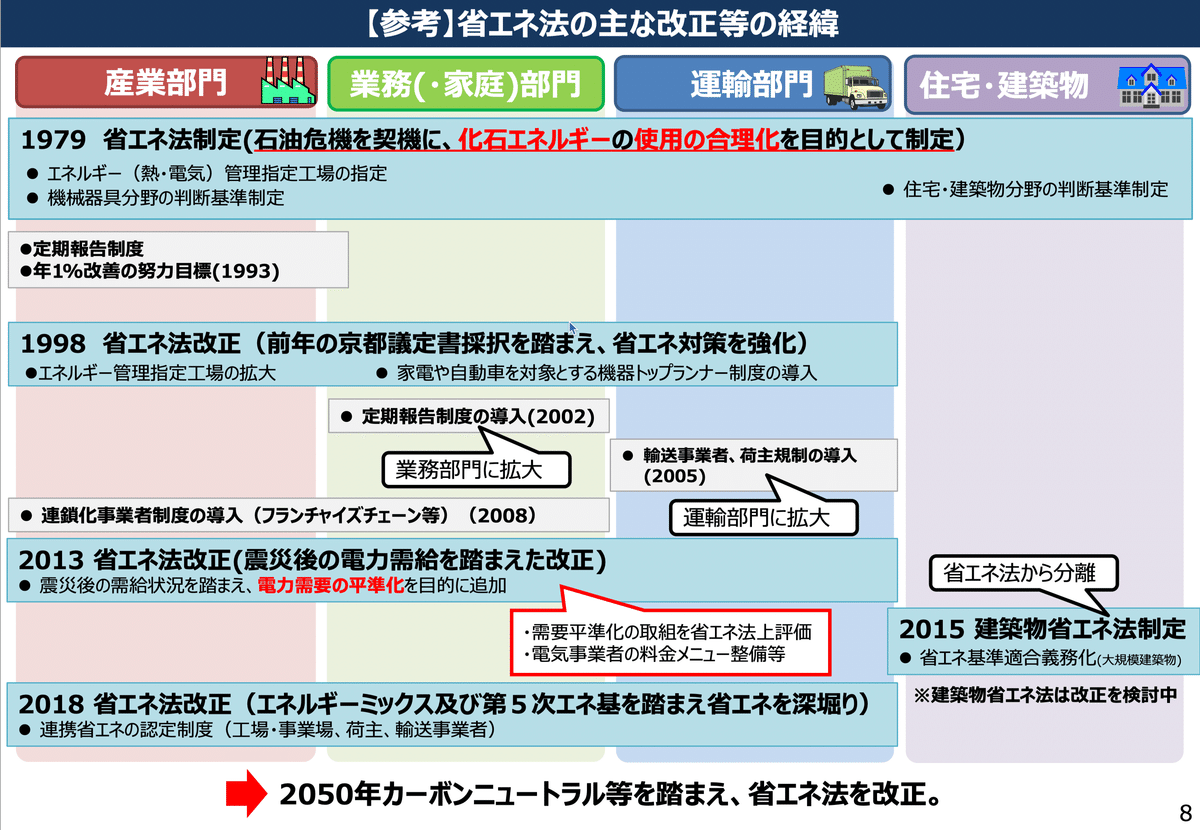

そもそも、省エネ法は、石油危機を契機に「化石エネルギーの使用の合理化」を目的として制定されました。だから、法の対象の定義に「原油換算」という値を用いているわけです。

それが時代を経て、電力の「使用の合理化」も目的化し、震災を契機に「電力需要の平準化」も目的に追加されました。

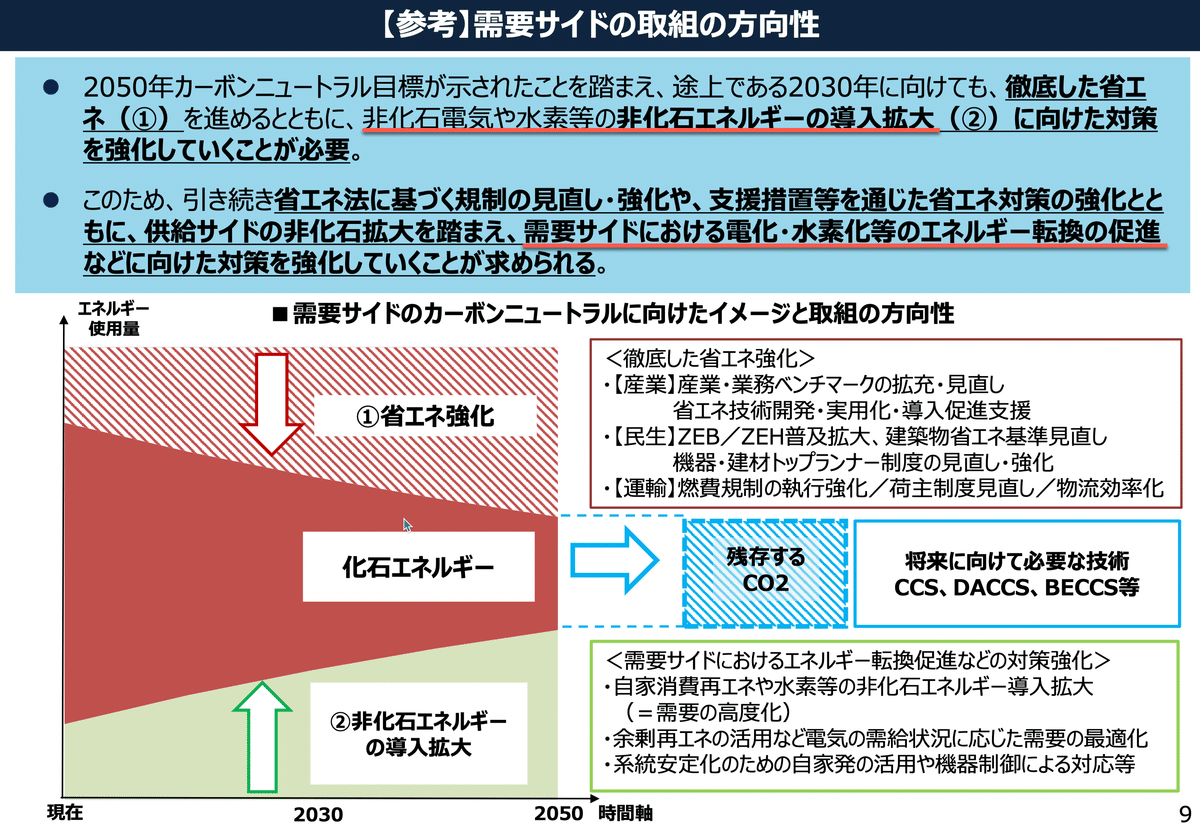

さて、目下、世界は2050年ゼロカーボンにまっしぐらです。

徹底した省エネが求められる中、非化石エネルギーの導入拡大も求められるようになりました、

今までのエネルギーの定義は「燃料並びに熱及び電気」であり、化石燃料とそれ以外の燃料の区別はありませんでした。

ですので、明確に区分しなければ、化石燃料から非化石燃料への転換の促進が図れないと言うことです。

そうすると、ちょっと困ったことになります。

これまでは、事業者の報告負担を軽減する観点から、エネ起源のCO2排出のみの場合は、省エネ法の定期報告を、温対法の報告(SHK制度における報告)とみなすという運用をしてきました。

今般の改正により「非化石エネルギー」も省エネ法上の「エネルギー」となったため、「非化石エネルギー」の使用に伴い排出されるCO2についても、省エネ法で報告しなければならなくなります。

他方、SHK制度では、事業者が、化石燃料の代替として廃棄物や廃棄物由来の燃料を積極的に利用することを促進するため、以下の3つの何れかに該当する活動は、「廃棄物の原燃料利用」として、当該活動に伴うCO2排出量は、調整後排出量では控除できるものとしています。

「基礎排出量」では、「非エネルギー起源CO2排出量」として計上することになっています。「調整後排出量」との違いは、こちらを参照ください。

つまり、「廃棄物の焼却のうち、当該廃棄物が化石燃料に代えて燃焼のように供される場合」と「廃棄物燃料の使用」が、SHK制度において「非エネルギー起源CO2排出量」ではなく「エネルギー起源CO2排出量」に計上することになってしまうのです。

さて、どうするか。

環境省としては、「調整後排出量における廃棄物の原燃料利用分の控除ルールは、事業者の非化石エネルギーを含むエネルギーの使用の合理化を図りつつ、非化石エネルギーの使用割合を向上させるという改正省エネ法の法目的とも整合的である上、化石燃料に由来するCO2排出量の削減を促進するもの」であるため、このルールは存続させる意向です。

実は、エネルギーの定義の見直しは決まりましたが、詳細制度については、資源エネルギー庁の「工場等判断基準WG」にて別途議論中です。

これを踏まえながら、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」で検討していく予定とのことです。

個人的には、省エネ法の定期報告フォーマットを修正するだけで、問題ないのではと思いますけどね。

こちらの状況については、逐次進捗を報告していきたいと思います。

フォローの方、是非ともよろしくお願いします。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。