Verraのクレジットが使いやすくなりそう

カーボン・クレジットの使い方については、繰り返し説明してきました。

目的によって、「使える」「使えない」が変わってくるんですよね。

これまでは、作る方もボランタリーであれば、使う方もボランタリー。

互いが互いを信用していれば「契約成立」でOKでした。

ところが、2050年ネットゼロという目標が世界的に認識される中、それを達成しようとするイニシアチブが複数立ち上がり、それを求める機関投資家が現れ、それに応えようとする企業が現れてきました。

それに応えようとする企業を応援しようとする、消費者が現れたことから、そのような企業の価値が向上。さらに、機関投資家が要望する、といったサイクルにさえ入っているような様相を呈している感じです。

となると、企業は、自社が行っている行為が、果たして目標を達成する手段として適格なのか、ということが重要になる訳です。

具体的に言うと、イニシアチブが定めるルールにしたがっていることを、確実にしたいわけです。

ということで、まず、そのような目的に合致した「高品質なカーボン・クレジット」を定義しようという動きが起きています。代表的なものに、前イングランド銀行総裁のマーク・カーニー氏が設立したICVCM(TSVCMから名称変更)があります。

「高品質なクレジット」については、別の機会に解説しますね。

「高品質なクレジット」については分かった、としましょう。

では、「何に使えるのか」はどう見分けるのか。

ボランタリーなクレジット制度は、世界中にあります。

その中から「適格」なクレジットをどう選べばよいのか。

困ってしまいますよね。

このような背景の元、代表的なボランタリークレジット認証を行っている「Verra」が、新しい動きを見せました。

簡単に言うと、「クレジットにラベルを貼りますよ」ということです。

用途別のラベリング制度を導入することで、買い手が分かりやすくなるんですね。作る側からしても、「これに使えますよ」というPRにもなりますから、売りやすくなるでしょう。

つい先日、紹介するウェビナーがありましたので、視聴してみました。

種類としては、4つあるようです。

まずは、緩和の方法。

削減系か除去系か。

「削減」は「吸収」のことなのかは、説明はありませんでした。

「吸収」もしくは「除去」であれば、SBTiのNet-Zeroにおける「中和クレジット」として利用できる可能性がありますね。

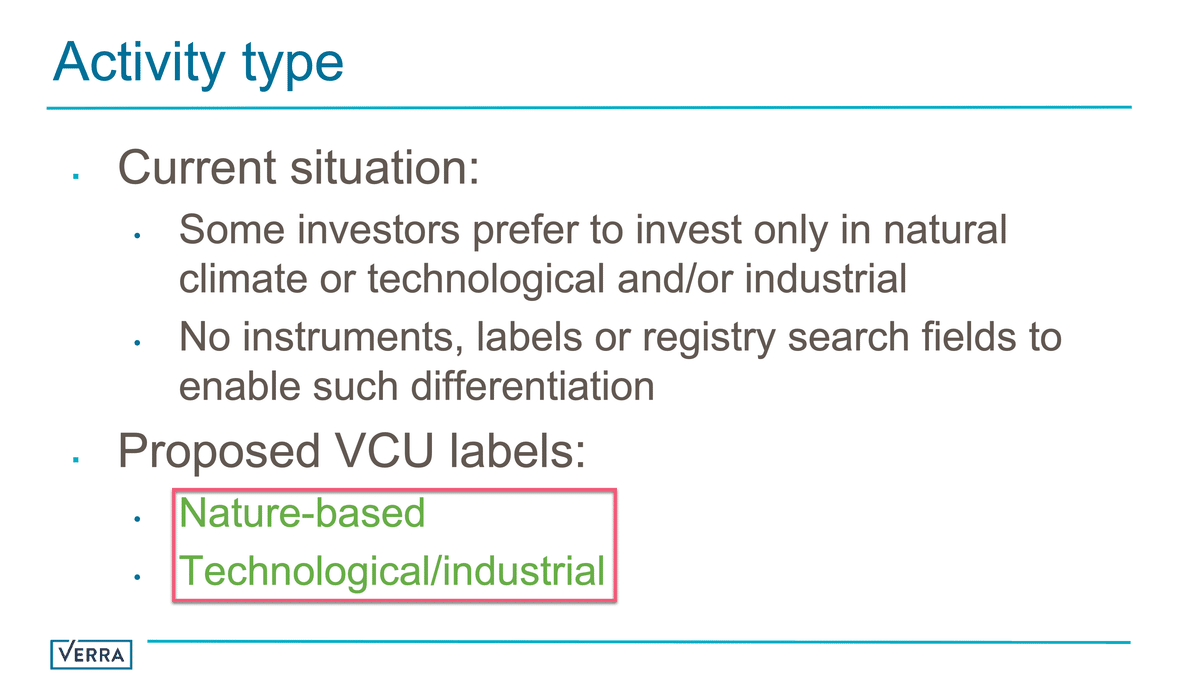

2つ目は、活動のタイプ。

自然系か技術系か。

森林や海洋など、イメージとしては自然系がよいですからね。

企業イメージ醸成という観点からも、要望があったのでしょう。

3つ目は、パリ協定6条2項に使えるか否か。

個人的には、これが一番嬉しい。

特に「CORSIA」コンパチか否かが明確になる点。

今一番注目している、排出量取引制度です。

最後は、日本で異様に知名度の高い「SDGs」のどのターゲットに貢献しているか否か。現在は、自社の取り組みがどのターゲットの達成に寄与するかを判断して、「勝手に」マークをつけているところ、ウォッシュの誹りを受けている企業もあったりしますよね。

何らかのソリューションになるかもしれませんが、まぁ、これについては、あまり期待はしておりません。

ということで、Verraのこのラベリング制度導入。期待度高いです。

GSやACRなど、他の民間認証クレジットにも拡がって欲しいです。

タイムテーブルは、このようになっています。

既にパブコメは7月末で終了しています。

年内にレビュー、23年第二四半期に運用開始のようです。

今年のCOP27で、パリ協定6条の内容が明確になれば、23年はボランタリークレジットも活況を呈し始めるかもしれません。

これから目が離せませんね。

継続的に情報発信していきます。

乞うご期待。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。