第三者検証〜はじめの一歩(8)

温室効果ガス排出量算定結果の第三者検証を受審するに当たって、躓きやすいポイントをご案内していく「はじめの一歩」8回目。

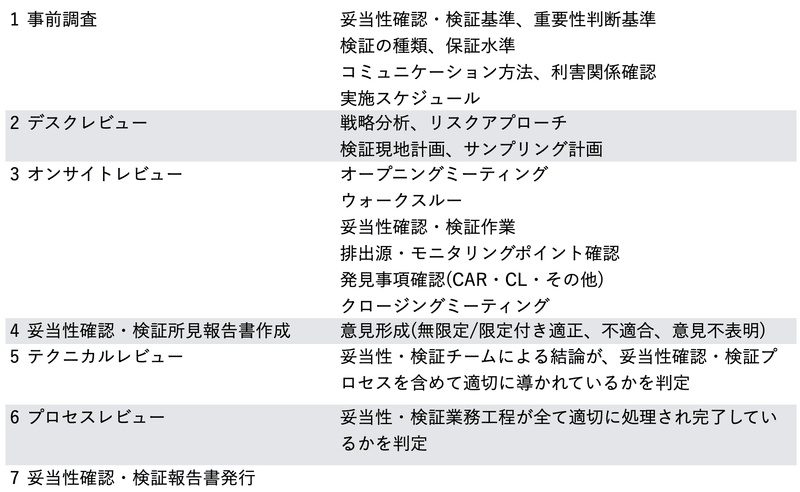

7回目では、契約を交わした検証機関が実際行う作業についてご案内しました。具体的には、現地検証に至るまでに、「事前調査」と「デスクレビュー」を行うのでした。

最初のステップでは、検証に必要な資料を受審する企業から提出頂くのですが、それに当たっては、繰り返しご案内している、下記原則をに留意しつつ準備をして下さいね、とお話ししました。

さて、ここに来てようやく検証機関は、入手した「必要な資料」や、企業のウェブサイトなど公開されているデータをもとに、リスクアプローチ及び戦略分析を行います。

まずは、合意した「保証水準」や「算定対象」「重要性」に基づいたリスクを見積もります。こちらについては、恐らく検証機関毎に、チェックシートのようなものを用意していることでしょう。

加えて、受審企業から、果たして検証を行うのに「必要な程度十分な資料、データ」が送られてきたか否かを考慮します。

検証側が想定しているエビデンスが提出されていれば、算定手順が明確にされていれば、報告書に抜け漏れがなければ、適切な係数が選択されていれば、計算が正確に行われていれば、この企業には十分な力量を備えた担当者がいることが推察されます。

また、毎年算定を実施している企業なのか、はたまた初めて算定にチャレンジする企業なのか。検証を受けた経験があるか否かなどでも、その企業に算定の知見があるか否かが類推できます。

力量があり知見の蓄積があれば「リスクは低い」と判断され、そうでなければ「リスクが高い」となります。このように、入手した資料で、これから実施する検証のリスクの程度が判断できるのです。

想定したリスクの程度によって、検証業務をどのように進めていく必要があるのか「戦略」を立てることになります。勝負事では、相手を十分に知ることから始まりますよね。全く同じです。

リスクアプローチを行い戦略分析を行ったら、次のステップへ移ります。

上記作業は区別して記載はしておりますが、同時進行することが殆どです。

一連の作業を、デスクレビューと呼ぶことが多いです。

現地検証計画やサンプリング計画は、どの検証にも当てはまる一般的なものですが、受審企業の業種や事業所の数によって変わってきます。数カ所であれば全拠点訪問できますが、数10拠点ともなればサンプリング手順書にしたがって、「保証水準」に合致した数の拠点を訪問する計画を立てます。

重要なのは、現地で具体的に何を検証すべきか、そのポイントを特定することです。提出頂けていない証票類をどのような形で入手、確認するのか。

例えば、日報の原本を確認するだけでよいこともあれば、作業者にインタビューする必要もあるかもしれません。排出源の有無の確認は、現物を目視する必要があります。現場を見て回って、記載されていない排出源を発見することが非常に多いというのも事実です。

デスクレビューは、各検証機関のノウハウが蓄積されたチェックリストなどを活用、加えて検証人の知見もフル活用して実施していきます。

さらに、その結果を、検証機関内の「第三者」にレビューしてもらいます。「プレテクニカルレビュー」と呼ぶ場合もあります。このように、実際現地に脚を運ぶ前に、十二分に準備を行います。何と言っても、段取りが全てなのです。

さて、前回の最後に、このようにお伝えしましたが、覚えていらっしゃいますでしょうか?

「とりあえず」ではなく、極力妥当なエビデンス、文書類を、極力完全な形で、早めに送付するように心掛けて下さい。そうすることが、現地検証前、現地検証中及び現地検証後の負荷、作業を軽減することにつながります。

冒頭で「果たして検証を行うのに「必要な程度十分な資料、データ」が送られてきたか否かで…」と申し上げたこととつながります。

ファーストインプレッションではないですが、およそ、提出された証票類で、その企業の熟度が分かってしまいます。「これは慣れて無いな」となれば、厳しめに見るのは当然。

リスクアプローチでは当然「リスクが高い」と判断され、それに応じた戦略分析により、現地検証の「徹底度」も高い計画が立てられるでしょう。

個人的には、「危ないな」と思えば、より一層突っ込んでインタビューしますし、現場で提出された証票類と報告書の内容の突合も、時間をかけてじっくり行わなければ、と身構えますね。

なので、「とりあえず」ではなく、「しっかりと」考えて、現段階で提出できるエビデンスを、極力網羅的に準備して提出して欲しいのです。

そうしてもらえると、企業の担当者も楽になりますし、検証する側も楽になって、ハッピーなのです。

ということで、実際に検証を行っている経験から、是非とも留意しておいて頂きたい内容をお届けしました。具体的なイメージが湧きましたか?

それでは、次回、現地検証の実際をお伝えしていきたいと思います。

お楽しみに。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。