SHK制度 報告する排出量 悩みまくり?

SHK制度において報告する排出量/排出係数には、以下の2種類があります。

基礎排出量[tCO2]

基礎排出係数[tCO2/kWh]

調整後排出量[tCO2]

調整後排出係数[tCO2/kWh]

報告を担当されていない場合は、「何が何だか」かもしれませんね。

「調整後」はその名の通り「基礎」に対して何かしらの調整を加えたものです。

説明しますね。

電気は、水力・火力・太陽光・風力などなどの一次エネルギーを用いて、発電所で発電しますよね。ですので、小売電気事業者(発電事業者)は、皆さんがスコープ1排出量を算定するのと同様に、発電に当たって排出した排出量を算定します。

これが「基礎排出量」となります。

この中には、FIT制度によって強制的に「買わされた」非化石電源由来の電力も存在しますが、再エネ由来ですので、排出量はゼロとしてカウントします。他方、石炭や石油、天然ガスなどはそれぞれの排出係数を用いて算定します。

この基礎排出量を、販売した発電量で割ったものが、「基礎排出係数」です。

分かりやすいですね。

他方、販売する際には、特定の発電所で発電した電力のみを供給するメニューや、非化石証書(FIT/非FIT)やグリーン電力証書、あるいはJ-クレジット、JCMなどを購入して、若干割高だけど排出係数が小さい、もしくはゼロエミッションのメニューを提供したりもしています。

この時は、基礎排出量から、購入した証書・クレジット分の排出量を差し引いた(販売した場合には上乗せした)排出量で割り算します。

これが「調整後排出係数」となります。

さて、これが問題とされているのです。

分からない?

安心してください。普通の人は分かりませんから。

基礎排出量の算定において、「非化石電源由来」の電力を調達した場合、ゼロカウントにすると説明しました。

ですが、非化石価値取引制度ができたことにより、2020年4月からは、非化石電源由来の全ての電力について、電力そのものと、その電力が有する環境価値が分離され、環境価値は証書化されることになったんです。

つまり、「調達した段階でその電力に環境価値は残っていないのに、ゼロカウント」するのはいかがなものか?」というイシューが上がったんですねぇ。

じゃあ、そもそも「調整後排出量」に一本化すればいいのでは?と思いますよね。

ところが、こちらも、問題視する意見もあるわけです。

・自社の事業活動による排出量とオフセットによる削減を峻別すべき

・森林吸収や省エネクレジットは国際的に認められていないので分離すべき

など

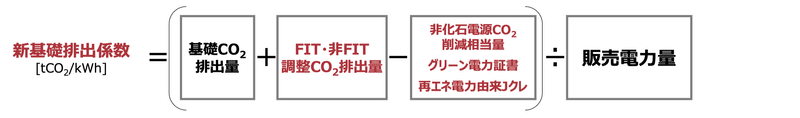

ということで、現在事務局から提案されているのが、「新基礎排出係数」

簡単に言うと、調整後排出係数の基礎となる調整後排出量から、J-クレジット及びJCMを削除した排出量を「新基礎排出量」とする案です。

ちなみに、皆さんご承知の通り、GHGプロトコル他、グローバルに使用されている算定ルールでは、電力証書や再エネクレジット以外の活用は認められていませんので、「新基礎排出係数」であれば、ガラパゴス化しないという意味でよいです。

こちらの案は、第6回に提案されており、ヒアリングを行っています。

概ね賛成という結果のようです。

今後は、3種類に再構成することを前提に検討されるようです。

具体的には、需要家の混乱や誤認を招かないよう、見直し後の各排出係数や排出量の名称についての検討を行うとしています。

個人的には、省エネ法の算定方法よりはよっぽどマシだと思います。

あちらは、活動量に係数をかけることにより、電力使用の平準化やトータルのエネルギー使用の削減、再エネシフトなど、様々な「法目的」を達成させようと、いじくり回している感じですから。

言えるのは、省エネ法・温対法、いずれも、今後変わり続けるということ。

法改正は恒例行事なるでしょうから、しっかりキャッチアップしていきましょう。

そんな皆さんを応援します。ご期待下さい。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。