GXリーグの目指す排出量取引制度(その5)

これまで、4回にわたり、GXリーグ基本構想が検討に着手した、排出量取引制度(GX-ETS)について紹介してきました。

前置きが非常に長くなって恐縮ですが、ようやく、具体的な手続きについてです。本格稼働前と、稼働後に分けて説明がなされました。

排出量取引は、基準年排出量を算定するところがスタートです。

GX-ETSでは、2013年度〜2021年度(昨年度)から自由に選べます。

基準年の排出実績は、第三者検証が必要な点に留意下さい。

この費用は、手出しになります。

次に、2050年ネットゼロ(CN) を目指した削減計画を立てます。

その計画において、2025年度及び2030年度時点の中間目標を設定。

計画は自由に立てることができますが、「超過削減排出枠」を創出する事業者となるためには、事務局が設定する下記削減水準を満足することが必要。

この水準は、現在の排出量と2050年のゼロ排出を直線的に結んだ削減パスから、機械的に計算された値です。

実際に「超過削減排出枠」を創出するためには、もちろん、目標を上回る削減率を達成する必要があります。

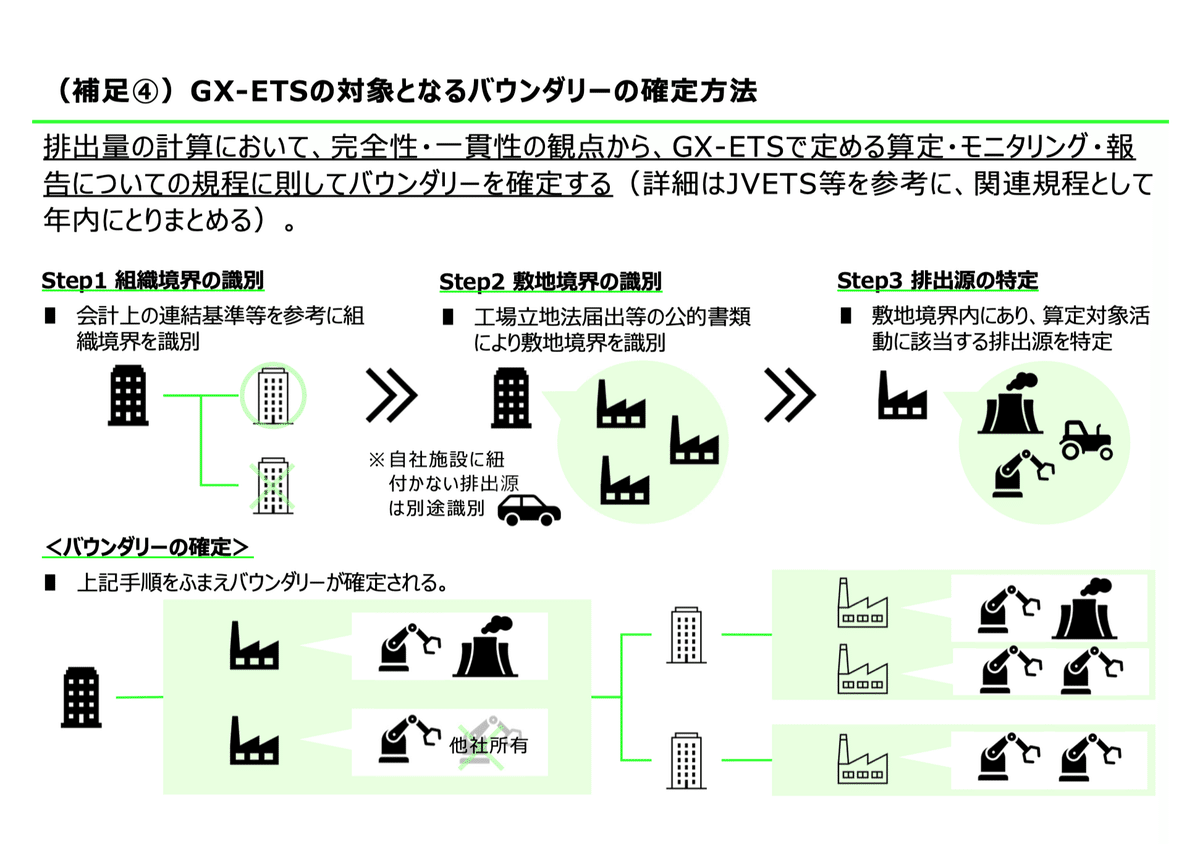

なお、算定のためにはバウンダリーの設定が必要なのですが、どうやら、SHK制度やJVETS、SHIFT事業(旧 ASSET事業)のように、敷地境界内における排出源からの排出に限定する方向のようです。

これまでも、何度かお伝えしてきたかと思いますが、GHGプロトコルのバウンダリーの考え方とは異なりますので、注意が必要です。

取引については、以下の2つのフェーズが設定されています。

第1フェーズ:2013年度〜2025年度

第2フェーズ:2026年度〜2030年度

事務局が設定する2025年度削減率を上回る目標を立て、かつ、実際にその目標を上回る削減を達成した場合は、第1フェーズにおいて、「超過削減排出枠」をめでたく創出できることになります。

2030年度削減率を上回る目標を立て、かつ達成できれば、第2フェーズにて同様に創出できる、ということです。

赤枠にあるように、目標の総排出量が単年度か複数年度かは、これから議論されることになります。

実際に稼働し始めると、毎年度の排出実績を登録しますが、こちらも

第三者検証が必要、と事務局の資料にはありました。

ただ、必ずしも全参画企業を対象とするか否かは、論点だと認識しているようです。個人的には、「超過削減排出枠」を創出するときのみでよいのではと思います。

さて、フェーズの最終年度が重要です。

それまでの年度において、目標未達であっても問題ありません。最終年度において達成できていればよいのです。その際に、自ら設定した目標「総排出可能枠」を超過していれば「排出量取引」を行うことになります。

ここまでの過程において、目標が未達になりそうなのか、大幅に達成できそうなのか。参加企業における、達成状況はどうなのか。もろもろ勘案しながら、「超過削減枠」又は「適格カーボン・クレジット」を調達しておくのが良かろうとは思います。

でも、まぁ、夏休みの宿題と同じで、間際になって「さて、どうしたものか」になるのではないでしょうか。

そもそも、フェーズ途中に「超過削減枠」を売却する企業も無いと思いますし、2030年までにカーボン・クレジットの価格がどう動くかなどは予想できないでしょうから、計画通りに、愚直に削減活動に励むのが吉でしょうね。

いずれにせよ、性善説に基づいた、ボランタリーベースの仕組みにおいて、GX-ETSが期待される役割を果たすことができるか。独自の「グローバルストックテイク」の機能がうまく働くか否かにかかっていると思います。

「いつか来た道」じゃなかった。

こう言えることを期待しています。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。