Jブルークレジットのスゝメ(10)

Jブルークレジットの申請説明シリーズ10回目。

前回までで、算定方法についての説明は終了していました。

最終回は、申請書の作成方法について見ていきましょう。

何よりもまず、申請するJブルークレジットの量を確定させます。

これまで見てきた算定方法の中から、申請するプロジェクトに対して適切な方法(式1、式2-1、式2-2がありましたよね)を選択。必要なデータを、現地調査及び文献から把握、算定を完了させましょう。

申請量は、算定量とは異なります。

3回目、4回目、5回目でもご案内したように、人為的に何も関与していない場合には、クレジットは認証されません。「何もしていない」のに、生態系が回復したり、劣化が抑制・停止したとしても「自然の力」。働かざる者食うべからずです。

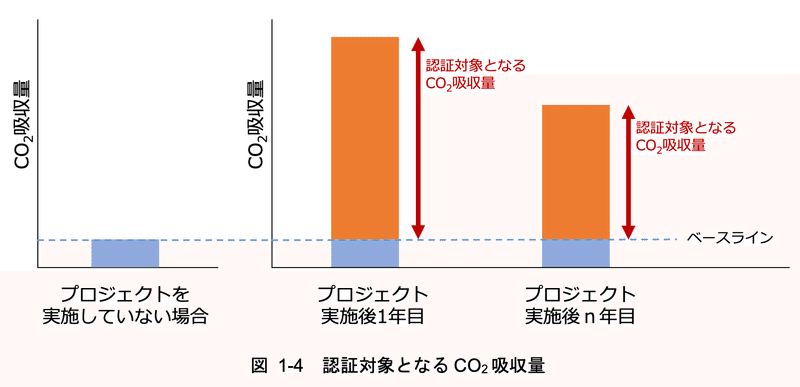

なので、「プロジェクト無かりせば」というベースラインを差し引きます。

ベースラインは、プロジェクトに着手する前に調査を行って把握しておきます。

ただ、実際に着手した後「Jブルークレジットの申請もできるんだ」ということに気づくということも、有り得るでしょう。

もし、着手前に空中・水中写真を撮影していたり、申請を目的としていなくとも、プロジェクトの効果を確認するための現状調査などをしていれば、それらのデータから推測できる可能性があります。

叶わない場合は、極力生育環境が類似している参照地点を別途設定し、調査を行う必要があるかもしれません。また、調査は前述したように、繁茂期に実施することが望ましいところ、時機を逸していることもあるでしょうね。

その場合は、当該年度の申請を見送り、来年度チャレンジすることも検討下さい。

できるだけ多くの事業者に参加頂きたいのですが、ウォッシュ批判が広がりつつある昨今、必ずしも「質の高くない」クレジットを創生するのは、将来性をスポイルすることになりかねず、避けたいところなのです。

ということで、Jブルークレジットとして認証対象となる吸収量は、プロジェクト実施後に吸収・貯留され た 吸収量から、ベースラインにおける吸収量と海域調査に係る船舶の燃料使用によ る CO 2 排出量を引いた CO 2 吸収量となります。

これでやれやれ、とならないのが申請手続き。

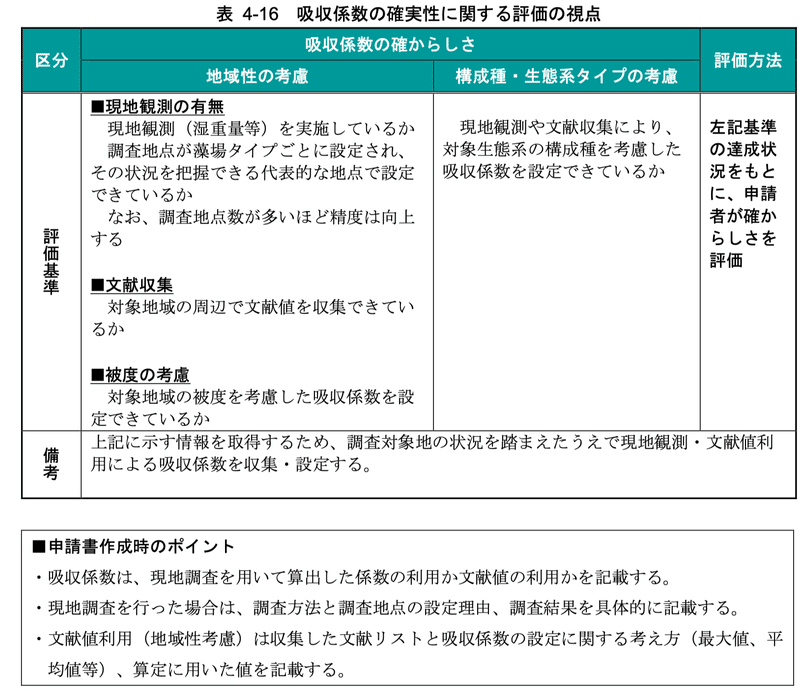

吸収量の算定に用いる面積及び吸収係数は、これまでお話ししてきたように、調査方法等により確からしさが異なります。そのため、各項目に対する確からしさをパーセンテージで評価することが、求められています。

評価の方法については、「認証申請の手引」に詳細な説明が記載されています。

モデルケース毎に、分かりやすい説明もなされています。

(1)面積の確実性の評価について

(2)吸収係数の確実性評価について

ですが、この評価は、プロジェクト実施の根幹に関わるものであり、申請書作成時に行うものではありません。着手前に詳細に検討し、実施計画に落とし込んでおかなければなりません。

ですが、以上を踏まえ、これから着手しようと思っているプロジェクトから、果たしてJブルークレジットを創生できるか否か判断できる人は、多くないでしょう。

ですので、2回目でご案内したように、申請の第一歩として「事務局への事前相談」がマストとされているのです。アドバイスを元に、「実施可能(doable)」な計画を立てたいところです。

やる気のある方は、全力で応援します。

豊かな海洋資源の再生と地域活性化を目指し、一緒に取り組んで行きましょう。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。