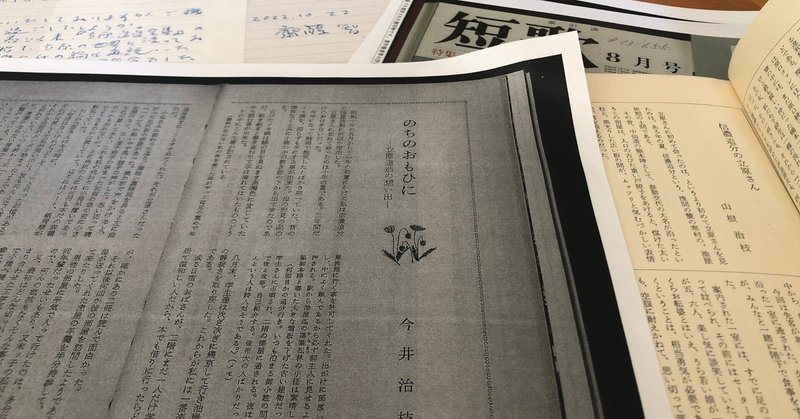

「信濃追分の立原さん」「のちのおもひに--立原道造の想い出」

山形酒田の抒情詩人、加藤千晴の詩集( https://shiki-cogito.net/library/ka/katochiharushishu.html )を刊行された齋藤智様より、卒寿の御近況として立原道造の全集を読み返してをられること、そしてその際に発見した現在閲覧の難しい回想文、今井治枝「のちのおもひに--立原道造の想い出」のコピーを頂きました。

今井治枝氏は、著名な箏曲家、今井慶松の次女で、文献には春枝と称されることもあり、また「北麗子」の芸名でSKD(松竹歌劇団)にも在籍して居たといひますから、当時にしては活発な(それゆゑ立原道造が憧れたに違ひない)佳人だったでありましょう。昭和46年角川書店版『立原道造全集』月報1に、既に「信濃追分の立原さん」といふ一文を、婚家の山根姓で寄せてをられます。立原道造が信州追分で出会ひ密かに好意を寄せてゐた所謂片思ひの中の一人であります。

昭和10~11年当時のことを回想した件の文章は昭和58年に書かれたものですが、思潮社版『立原道造研究』を始め数多の詩誌で一通り編まれた「立原道造特集」号に再録はありません。にも拘らず鮮明なディテールに富んだ大変読み応へのある文章で、伝説の「水晶の十字架を立原に与へた女性」の正体を自ら明かされた印象深い回想文でもあります。最初に全集月報に寄せた一文と比較して読むと執筆の心情に変化がみられ、合せて紹介させて頂いた次第です。

山根治枝「信濃追分の立原さん」

『立原道造全集 月報1』(角川書店)1971年6月p.p3~4

立原さんに初めて会ったのは、というより初めて立原さんを見たのは、ある年の夏、信濃追分という、浅間の麓の寒村の、油屋旅館の土間である。

その昔、中仙道の脇本陣として、参勤交代の大名が泊ったというこの宿屋は、入口の古びた重い戸障子をあけると、煤けた太い柱と、黒光りした広い板の間が、ムッツリと気むづかしい表情で、客を迎えるのだった。

その年の五月に、一か月近く油屋に逗留して以来、何度目かの投宿であったが、この時は夏休みに入っていたせいか、珍しく油屋全体が、生き生きと活気づいていて、リキさんという、足の不自由な若い番頭が、忙し気に行ったり来たりしていた。

土間に立って、一瞬、戸惑った私はふと、白い大きな犬の頭を撫でながら、こちらを見守っている青年に気付いた。

浴衣姿の青年は、まるで初めて広い世界に連れ出された、可憐な仔鹿のように、オドオドと臆病そうな眼つきで、じっとこちらを見つめている。愛らしい、美しい眼だった。

リキさんに促されて、私は狭い薄暗い階段を、ギシギシときしらせて昇って行った。いつもなら、階下の南向きの小姓の間という可愛らしい小部屋に通されるのである。

この部屋は、堀辰雄さんがよく泊られるとかで、たまに地袋の中から、歯ブラシなどが出てくることがあった。

今回は先客があると見えて、二階の大きな手摺りのついた縁に沿った一室に通された。夕刻、およしさんという宿のおかみさんが、みんなと一緒に階下で食事をするように、と呼びに来てくれた。

案内された一室には、すでに足のついた膳がそれぞれに向き合って並べられ、その前にはセーター姿、 スポーツシャツ姿の若者が五、六人、楽し気に談笑していた。だが、全員男性なのだ。いくらお転婆とはいえ、うら若い娘が一人だけ、ノコノコ入って行くということは、相当勇気が必要である。しばらくためらった私も、空腹に耐えかねて、思い切って部屋の中ほどにある空席に坐りこんだ。

低く下げられた電灯を囲んだみんなと、なんということなしに目礼を交すと、誰かの提唱で、自己紹介をすることになった。

大学助手のTさん、Kさん。建築科のOさん、電気工学を学ぶMさん、法科のKさん、その中にまじって、先刻の青年が小さな声で「立原」と名のり、建築科の学生であることを告げた。みんな東大生ばかりであった。

後になってその中の一人から、立原さんが自己紹介の時、ガタガタ震えていた、ということを聞かされ、細い体とあの眼を思い浮かべて、ふと胸を打たれた。

その夜だったか、つぎの夜だったかはよく覚えていないが、私が薄暗い電気の下で読書をしていると、食事の時にTと名乗った青年が、これからレコードをかけるから、よかったら聞きに来ませんか、と誘いに来てくれた。

本にもあきて、所在ないままに早速立ち上って彼について行くと、突き当りの、二方に窓のある小部屋で、皆の姿は見えず、ただ真中の小さな机の上に、当時の手廻し式のポータブルプレヤーが、ポツンと一つ置かれてあり、向って左の窓辺に、立原さんが浴衣の膝を抱えて、あの独特の仔鹿の眼をして、私の方を見つめている。

まるで珍しい生き物でも見るような、好奇心に溢れた眼である。しかしそれが少しも厚かましさを感じさせず、むしろ微笑ましい思いさえ誘ったのは、彼の天衣無縫の純粋さのためかもしれない。

やがてTさんのかけてくれたレコード、「未完成交響曲」は静かに流れて、おりから中空に昇ろうとしている月の光りと相俟って、まことにロマンティックな雰囲気だったにもかかわらず、白い粉をまき散らしつつ、電灯の廻りをグルグル廻っている蛾が、私の側に飛んで来るたびに、手で払いのけるのに忙しく、せっかくの美しい曲も上の空であった。

Tさんが気をきかせて、電気のスイッチを切ってくれた。その時、誰かがTさんに用事があるとのことで、彼は階下へ行ってしまった。

二人っきりで取残されたその数分の、何んと長く感じられたことか。

流れていた曲は、いつか止まっていた。

片面が終ったのである。当然、立原さんが電灯をひねり、レコードを裏返して、ハンドルを廻しぜんまいを巻いて、そのまま曲を続けるという作業をすべきはずであった。

しかし一向に彼は動かないのである。レコードはジイジイ空廻りをつづけ、窓から流れ入る月光は、時折り思い出したように舞い始める蛾の影を照らしつづけている。

たまりかねた私は、スイッチをひねり、レコードを裏返し、要するに彼のやるべき仕事を全部終えて、レコードがまた廻り始めやれやれといった思いで彼の方を眺めると、驚いたことに、依然として立原さんは膝を抱え込み、 上眼づかいに私の手元と顔とを交互にまじまじと見つめていたのである。

夏の朝、そして夕方、村の小道をよく歩き廻った。そんな時立原さんは必ず、浴衣の裾をたくし上げ、少しでも長く陽に当てて丈夫になるのだと、青白い脛を出して歩いていた。

僕の名はどうぞうとも読むから、今に僕の銅像が立つかもしれない、と笑って見せた彼。

また、霧の降る冷たい朝、追分に別れを告げる私を、じっと見送ってくれた彼。 彼の角帽が刻一刻、遠ざかり、黒一点となってしまうまで、ホームに立ちつづけていてくれた。私にとって追分での彼の姿を見たのは、あれが最後だった。

彼の、あの癖のある丸い字で、丹念に書きこんでくれた、手製の愛らしい詩集も、燃やしてしまって今はない。

今井治枝「のちのおもひに--立原道造の想い出」 https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I2548775-00

『短歌』(角川書店)30(8) 1983年8月p.p60~66

昭和十年の五月から十一年の初夏にかけて私は信濃追分油屋旅館に何回か宿泊した。

立原さんに初めて会ったのは十年の夏である。二年間だけのお付き合いだった。

今年になって戦禍で焼失したとばかり思っていた、昔のメモ帳を図らずも手にする事が出来た。母の形見の品の櫛笄などと共に小箱の中の敷き紙の下から出て来たのである。

古びたメモ帳は陽の目を見ぬまま茶褐色に変じていたが、細細まと書き連ねた文字は薄れてはいたもののどうやら読む事が出来た。

その中にこんな事が記されている。

【微熱の取れない私の体を案じた母がやっと従兄の薦めで油屋旅館に行く事を許可してくれた。出がけに部厚い封筒を渡し、中によく頼んであるから必ず御主人に見せるようにと念を押される。駅から油屋迄の落葉松林の小径は素晴しい。油屋は御本陣と書いた大きな看板を下げた古い建物だった。】【メモ】

【何回目かの追分行き。いつも泊まる御小姓の間は夏休みの学生さんに占領され、二階の部屋に通される。夜は階下の一室で皆と食事。自己紹介する。皆帝大の人ばかりだった。立原さんという人は詩人だそうである。】【メモ】

八月末、学生達は次ぎ次ぎに帰京して行き油屋はいつもの静寂さを取り戻した。これからが私には一番楽しい季節である。

或る日、宿のおばさんが、二階にまだ一人だけ学生さんが居て温和しい人だから、本でも借りに行ったらどうですか? 退屈凌ぎに・・・とすすめてくれた。それが立原さんだったのだ。

小母さんに教わった通り、薄暗い裏階段を昇ると左に曲がった処に彼の部屋があった。襖の前で声をかけると、「ハイ」と、か細いやや高い調子の声がした。思い切って襖を開けると、太い連子格子の嵌まった北側の窓の前に小さな机が置いてあり、これも机の代わりに小箱が置いてあったのかも知れないが、とに角、机の上には何冊も本だの辞書のようなものが山積していて、辺りにはノート、紙屑類が散乱していた。

たしか立原さんはその時に、

「布団はないけれど、どうぞ・・・」と云った記憶がある。

それが可笑しくて私が笑い出し、彼も何んとなく微笑んでそれから会話がポツポツ始まったようである。彼の言葉は途切れていて、いつも終わりに「・・・」印がつくかのように、言葉にならない言葉のようなものがあって、何か想いが繋がっている、そんな感じのする静かな話し方だった。

リルケ、ノワ゛リス等の本を手に取って見たが、何んだかむつかしそうである。あきらめて腰を浮かしかけると、

「これはどうかしら、とても可愛い綺麗なお話だけれど・・・」と何処からか出して来てくれたのが文庫本の、ポールとヴィルジニ。もう一冊は、蜜蜂マアヤの旅、だった。

幼稚な私には此の位がよさそうだと思ったのかも知れないが、確かにあの二冊は読んで面白かった。

それ以後何回か彼の部屋を訪問したようである。時には母が送ってくれた虎屋の羊羹を半分持参して、一緒に食べて来たりした。

男性の部屋に平気で入って行けたのは、多分兄が彼と略同年輩だったせいもあり、又末っ子の私が万事奥手だったので、何の抵抗もなくそんな事が出来たのだと思う。

又、最初はどんな切っかけだったか覚えて居ないが、泊まり合わせた工学部の宮地さんに誘われ、立原さんと三人で小諸へ鰻を食べに行った事がある。饅の味はちっとも印象に残らなかったので大しておいしくなかったらしい。それよりも帰り途で雨に降られ寒かった事ばかり覚えている。

宮地さんは自分のコートを脱いで私の肩に掛けてくれ、ナイトの役を格好よくつとめて呉れたのに、立原さんはといえば、そんな事は思いつきません、と云った表情でこ

ちらを見つめ、寒そうに肩を竦めてつっ立って居るばかりだった。

八月の金と緑の微風のなかで

眼に沁みる爽やかな帽子は

黄いろな淡い花々のやうだ

甘いにほひと光に満ちて

それらの花が咲きそろふとき

蝶よりも小鳥らよりも

もっと優しい愛の心が挨拶する

立原道造(「麦藁帽子」)

太陽が眩し過ぎて、白っぽく見える街道を左に取り、崩れかけた白壁の土蔵の横を通り抜けて、キラキラ光る木洩れ陽が網の目のように斑な影をおとしている処に、小さな苔むしたお墓が幾つか立ち、その辺りを見廻して彼は誇らし気に云った。

「いいでしょう・・・」まるで自分の領土を見廻る城主ででもあるかのような眼付きだった。

どうしてこんな処へ来たのかと云うと、前日私達がそれぞれの散歩道を互いに自慢し合ったからなのである。それは自分だけの秘密の場所だった。

そして先ず彼が案内してくれる事になったのだ。静かな処だったが少し淋しすぎる。

「私の方がいい場所かも知れないわ、川の側の草が一面に生えている処・・・」

「油屋の前を下った方でしょ?」

「どうして判るの」

「今井さんの好きそうな処だから・・・」

「行った事あるのね」

「ええ。今はもうあまり行かないけれど・・・」

「どうして行かないの」

「もっといい場所を見つけたから・・・」

他愛ない会話の断片や、彼の澄んだ臆病そうな瞳を想い出す。

彼の、もっといい場所、が知りたくて私は強引に頼みこみ、やっと彼が承知して・・・というスタイルが彼の好みのスタイルだったが、その道を案内してくれる事になったのである。

【薄の中の草はらで半日過ごした。美しい空に見とれている。と大きな蟻が遣い上ってくる。これは噛みつくと痛いから気をつけてと立原さんが慌てて払い落としてくれた。】【メモ】

にほひのままの花のいろ

飛び行く雲のながれかた

指さし 目で追ひ ──心なく

草のあひだに憩んで居た

立原道造(「鳥啼くときに」)

宿を出る時、立原さんは浴衣の裾を膝までからげ、目を見張る私を見て照れ臭さそうにこう云った。

「もっと陽に当たって太らなければ・・・」

その時、彼の臑が馬鹿に細長く、贅肉が全然ついていないのを見た瞬間、私はあらッと思った。

確かこれと同じ臑をどこかで見た事があったのだ。あれは誰だったのだろう、一体どこで見たのだろう、と夢中で考えを巡らせてからやっと気が付いたのである。

ずっと前に映画で見たマサイ族なのだ。細く長く、贅肉のまるっ切り無い、あのマサイ族の臑と同じなのだ。野性美そのものであるマサイ族と立原さん。その対照のおかしさに私は思わず吹き出しそうになった。然もその共通点が臑だったと思うとたまらなく愉快になって、薄い胸を張ってスタスタ前を歩いて行く彼を見ながら、私は一人で笑って居た。

時々彼は室生さんとか堀さんとか、さも親し気に話す事があり、私はそんな偉い人とどうして親しいのかと訊いた事がある。すると、

「室生さんは僕の先生だから」と答えた。

「じゃ堀辰雄さんは?」

「僕の大事な先生・・・」

その言葉に軽い妬ましさを感じて、私は尚も追求する。

「二人共先生なの?」

「室生さんは堀さんの先生、堀さんは僕の先生です・・・」唄うような楽し気な返事だった。

そして室生さんの別荘には草軽電鉄という玩具のような電車で行くのだと話してくれた。私はその電車で先生の別荘迄行って見たかった。行きたいと云うと彼は気軽に承知してくれ、本当に翌日出かける事になった。

二両しか連結していない可愛らしい電車で五六分走り、の小さな駅で降りて落葉松林の中を大分歩いたような気がする。低い門の前まで来ると、彼は突然、あっと云う間もなく、

「じゃ行って来ます」と中に入ってしまった。

出掛けに私は室生さんが怖い方のように思えたので外で待つ事に定めて居たが、たった一人で聞く林の中を吹き過ぎる風の音さえ不気味に思え、段々腹が立って来た。こんな事なら一緒に中に入ればよかった。早く出て来ないかしら、一体何をしているのだろう。こんな処に置き去りにして何んてひどい人なんだろう・・・。

散々怨み言を呟いて居るとやっと彼が出て来た。ほっとすると同時に急に気が強くなり、一人で待たせた事を気遣って詫びる彼の言葉に反撥して

「もっとゆっくりお話をして来てもよかったのに」

と小憎らしい返事をした事が悔いと共に心に残っている。

もしかすると別に用事もなかったのに彼は私を電車に乗せる為にわざわざ軽井沢迄行ってくれたのかも知れない、等と勝手に都合よく解釈して今だに満足して居るのである。

九月半ばの夜、油屋の一室で本を読んでいると「お月見にいらっしゃいませんか、十五夜ですから・・・」とおばさんが声をかけてくれた。もう寝仕度をしていたのだが、誘われてみると急に行ってみたくなった。

部屋に居てさえ戸外(そと)の音が喧しい程で、電灯を消すと障子が明るく、いかにも月が冴えているように思われた。

お月見の話が伝わったと見え、土間には四五人が集まって居て、その中には立原さんの顔も見えて居た。皆はおばさんを囲むようにして戸外へ出ると一里塚の方へ足を運んだ。

戸外は想像していたような明るい月夜ではなく、寧ろ足元さえ定かでなくて、叢の中の一本道がぼんやり白っぽく見える程度だった。霧が流れているせいらしかった。

おばさんは賑やかに話し合い乍ら、皆と先きを歩いて居る。立原さんと私は次第に遅れてゆき、皆の話し声が段々遠のいて行くので、せっせと後を追った。道は登りとなりその先きから急に曲がっているらしく、不意に話し声が聞こえなくなってしまった。

宿を出る時に突っかけて来た下駄が重くて、私は仲々足が進まない。ふと見れば立原さんも息が切れるらしく、ゆっくりと傍らを歩いている。

その時その辺りの叢が一面に光って見え、遠くに続く一本道が白銀色のように輝いた。ハッとして空を見上げると今、沖天に懸ろうとしている月は皓々と青白い光りを放ち、その凄まじい程の美しさに私は息をのんで立ち竦んでしまった。彼も呆然と言葉を失って佇んで居る。

虫の音さえ耳に入らず、この恐ろしいばかり冷めたい月の光を浴びて、凍りついてしまったかのような静寂に圧倒されて立つ二人の他は、すべて死に絶えてしまったのではないかと云う恐怖に襲われて、私は思わず彼の傍らに寄り添って居た。

どの位そうしていたのだろう。私は肩の上に躊躇いがちにそっと置かれた掌の、微かな温(ぬくも)りが全身を流れて行くのを感じて身動きすら出来なかった。

遠くの方から「おかみさァン、どこですかぁ・・・」と怒鳴りつつ番頭のうきさんが自転車を一目散に走らせて傍らを通り過ぎて行った。

私達は再び歩き出した。最早や先程の銀一色の世界は消え果て、辺りは暗くなったり明るくなったりしている。霧が又流れ始めたのだ。

間もなく荷台におばさんを乗せたうきさんが息せき切って自転車を走らせて戻って来た。

「貢が目を覚ましたのでお先きに・・・」その声も直き遠くへ消えて行った。

先行の人達の話し声と人影が近付いて来た。私達は又皆と連れ立って宿に向かって歩き始め、こうしてお月見は終わったのだった。

あの夜、月の面をかすめて投げ箭のように流れ去った霧が忘れられず、拙い詩にして彼に贈った。後日彼の作品に、同じ言葉が使われている事を知って感動した。

私らはたたずむであらう 霧のなかに

霧は山の神にながれ 月のおもを

投箭のやうにかすめ 私らをつつむであらう

立原道造(「また或る夜に」)

昭和十一年七月初旬の霧雨の降る朝、それは二度と訪れる事のない追分へ、私が別れを告げる朝であった。

宿を出る時、既に時間は迫っていて、見送りに来てくれた立原さんと夢中で雨の中を走ったが、駅に着いた時には汽車は出てしまって、微かに煤煙を残すのみであった。

濡れしおたれた衣服で、冷めたい駅のベンチに腰かけた私達は、次ぎの上りが来るまで三時間近くも待たなければならないと知って途方に暮れた。

やっと駅員の手配で、近くの駅から迎えに来て貰ったタクシーに乗り、軽井沢迄行く事が出来たが、私達はそれからをどう過ごしていいか分らなかった。

近くに彼の知っている喫茶店があると云うので、暫くそこで憩むことにした。温かいコーヒーの香りに少し気持ちが落着いたが、会話は少しも弾まなかった。

私は思い切って口を切った。

「もうずっと追分には来られないの」

「お嫁に行くんでしょ」彼の言葉に私は黙って頷いた。

「鮎子も行くんです・・・」

そのひと言は私の胸を鋭く突き刺した。

「みんなお嫁にいっちゃうんだなァ・・・」彼はボソボソと陰気に呟くとそのまま黙り込んだ。

月の光のこぼれるやうに おまへの頬に

溢れた涙の大きな粒が すぢを曳いたとて

私は どうして それをささへよう!

立原道造(「爽やかな五月に」)

鮎子、それはひそかに彼の詩から読み取り自分のものとして、心の内に大切に育てて来た名前だった。

手紙と共に彼に贈った“二人の天使の話”の中のうす水色の翼を持つ天使も、うす紅色の翼を持つ天使も、“軽やかな翼ある風の歌”と名付けられ、彼の手に依って鮎子と共に、私の手の届かぬ所で存在していたのだ。二年間の楽しかった日々はすべて自分の見た夢に過ぎなかったのだろうか。それならあの訴えるようなもの問いた気な彼の眼差しは、一体何を語っているのだろう。

訊きたい事、云いたい事は胸一杯になっていたのに、一つも言葉にならなかった。二人共何を話すでもなく、唯時の経ってゆくのを止める術もなく向い合って居るばかりだった。

発車の時を告げるベルがけたたましく鳴り響き、重い心を抱いて私は汽車に乗り込んだ。別れの言葉さえ交わさずに・・・。鈍い汽笛と共に大きく揺れて汽車は動き始め、ハッとしたように彼は一歩前に足を踏み出した。私は彼の瞳よりほか、何も眼に入らなかった。

汽車の窓で少女は不意にきめたやうに胸に懸けてゐたちひさな十字架をはづした。それはかの女の掌にほんのしばらくためらはれたあと僕の眼のまへに思ひ切ってさし出された。僕はそれを掌にうけた。透きとほった十字架には少女の胸の肌のあたたかさが不思議な血のやうにまだかよつてゐた・・・。

立原道造(「物語、鮎の歌」)

私のメモ帳にはたった三首の歌だけ記されている。

【再びは相逢ふ事もなからむと 君が瞳をひたと見つづけて居つ】

【刻々と汽車は速度を早めたり 離りゆく君が角帽の黒】

【山霧らふ高原を去る汽車内に 終へにし恋を尊ふとしと知りぬ】

今でも時折り想い出す事がある。あの軽井沢の喫茶店のコーヒー代は一体誰が払ったのだろうかと・・・。 男性である彼が当然支払ったのか、それ共あの夏の夜のように宿の二階で聞いたシュウベルトの曲が終わり、レコードが同じところを廻り続けているのに止めようともせず、私の顔ばかりもの珍らし気に見つめて居た彼の事だから、ひょっとするとあれも私が支払ったのだろうか、等と考える度びに可笑しくなり、妙に懐かしくなったりして、ふと涙ぐむのである。

なお水晶の十字架は信濃デッサン館で開催されている「立原道造展」に展示されているという。

(付記)

昨年立原さんのことを「文芸広場」上でお話をしたが、インタビュアの福原国彦氏(前国立劇場理事長)が、これを機に思い出を書かれたらとのお薦めがあり、はるか昔のことを思い切って書いてみた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?