吉福伸逸さんとの出会い

小学生くらいのときから、「人は何で生きているんだろう?」みたいなことに興味をもっていて、よく、“死んでみるゲーム”(ダーク笑)みたいなことをしてました。

ベッドに横になって、自分が泡のように溶けていって、空気と一体になっていく様子を味わうみたいな遊びを小学生の時、やってましたね。そして、決まって陥る感覚があって、「怖い」という感じだったんですね。ようは、自分がなくなっても、いつものように動く地球がイメージできちゃうから、「怖い」だったんです。

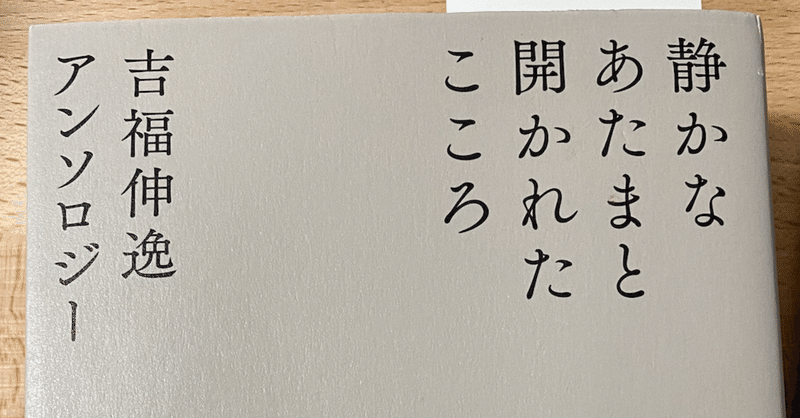

最近、吉福伸逸さんが好きで、彼の言葉の中に「人は何で生きているんだろう?」を考えるヒントがあったので面白いなと思っています。

彼はトランスパーソナル心理学の第一人者で1960年代くらいにアメリカに渡って、様々な体験をしてきている人なんです。彼が興味を持ったのが、「人は生物学的役割(子孫を残す)を果たしてからのほうが生きる時間が長いが、それはなぜか?」という問い。多くの生物は、例えばカマキリとか鮭とかって、子孫を残すために生きているので、次の世代にバトンを渡した時点で役目を終えると思うんですけど、哺乳類の中でも人間は、その後が長い。ようは、そこに意味があるのではないか、あるとすれば何なのかを探究されたわけです。

その中で、ワンネス(全一)に至る過程(ようはこれって、様々な宗教や修行者やスピリチュアルな人たちが表立って目指しているものだと思うんですけど、)に解釈を加え、説明をしていくわけです。

そんな彼がいうのは、「人は自我をもって生まれ、それを捨てるために生きる」的なことなんですね。様々な臨死体験とか、“悟った”人たちの体験とかを紐解いてみると共通していることがあるようです。それは、「死ぬ間際に走馬灯のように人生をやり直す」らしいです。そこで、捨てきれなかった自分と出会い直し、それを持って、手放していくと。彼は、「捨てるためには出会わなければいけない」というんですが、やり残しに対して誰もが死ぬ間際に向き合うと。

(もしかすると、生きている間にこのプロセスをやり切ることが「悟り」なのかもしれないですね。)

なので、人は生まれながら死へのプロセスにいるわけで、死は恐れるものではなく、ただただ、そこに向かっていく自然なものであるという理解ができるというわけです。

小学生の時の僕は、自分という境界線=自我がなくなる感覚が直感的に怖かったのかなぁ。つまり、まだ、自我自体が曖昧で、これから線をきちっと引いていく形成段階にあったと。なので、それを消そうとすると恐怖が生まれていたのかな?

けれども、ある程度の線引をおえて、確立されてからは「捨てていく」プロセスに入るわけですから、今“死んでみるゲーム”をやってみると結構心地良かったりする自分もいることに気づくわけです。それって面白いなと。確実に自分の内面は潜在的にも変化しているし、それをこうやって吉福さんのおかげで少し言語化できる感覚は楽しいなと思います。

最近、こういうことに興味あるので、興味ある人いれば、話したいなぁと思っています。いるのか?笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?