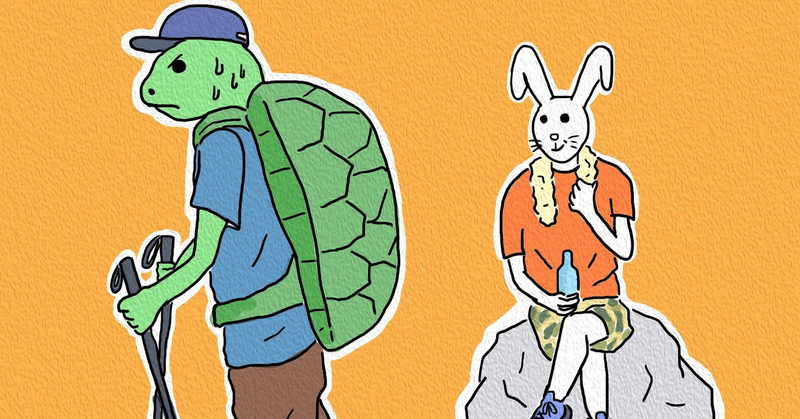

ウサギとカメの話は,極端な例なのだからそれをそのまま説教に使ってはいけない。の続き。

ウサギとカメの話には諸説あるそうで,カメの勤勉さとウサギの残念さを教訓にするような,必ずしも説教めいた話とは限らないようです。

いや正直

カメが勝算ゼロでこの勝負を受けるはずがないと思うわけですよ。

とすれば,何かしらの罠とか計略的なこととかを仕込んでいるか,あるいはウサギの弱点とか,統計的な何かとかつかんでるんじゃないかと。

ウサギは毎日何時頃になると急に眠くなってその場で眠ってしまうとか,最近友人のウサギとケンカして左足を痛めているようだとか,ウサギの朝ご飯にお腹が下る薬を仕込み済みだとか,そういう何かしらの確信を得ていて,逆に言えばウサギが勝負を仕掛けてくることすら最初から想定済みだったとか。

もしくはもっと古典的な罠を仕掛けていて,すべてはこの日のために日々訓練してきた可能性もあります。

たとえば,スタートするカメとゴールするカメが違うカメというよくある策略をもって試合に臨んだとか。

要するにツマにあらかじめゴール付近に待機させとくわけですよ。カメのオットとツマが入れ替わったってウサギにはわかりゃしませんから,ゴールテープ切る瞬間だけ見せればこの小生意気なウサギをぎゃふんと言わせられるのです。

まぁ結果として,たまたまウサギが途中で眠りこけてしまって策を使わずとも勝利をつかむことができたと。

これが真相ではないかと思っています。

したがって,このウサギとカメの話を教訓的に子どもたちに伝えるとするなら,用意周到,先を見通して常に計を巡らせることで万事うまくいくというようなことになろうかと思います。

もしやこれがクランボルツ先生のいう 計画的偶然性というヤツでは。

(Mitchell, Kathleen E; Levin, Al S; Krumboltz, John D 1999)

サポートいただけると燃えます。サポートしすぎると燃え尽きてしまうので,ほどほどにしてください。